一年一度的設計界盛事「 iF Design設計獎之夜」於4月28日在德國柏林弗里德里希皇宮劇院盛大舉行,來自全球50個國家地區、近2000位設計人士與產業領袖齊聚一堂,迎來2025年度獎項得主的榮耀時刻。今年iF Design邁入第72屆,致力於為產品設計、傳達設計、包裝設計、服務設計、建築與室內設計、UI/UX以及專業概念等九大項目提供表現舞台。

.jpg)

iF Design設計獎頒獎典禮現場。

.jpg)

頒獎典禮上,iF Design執行長Uwe Cremering宣布成立「iF設計學院」,首期課程將於今年以「設計領導力」為核心展開。

2025 年iF Design共收到來自66國近11000件作品,經131位國際評審嚴選,最終2211位參賽者獲獎。iF Design執行長Uwe Cremering表示:「參賽規模與國際化程度再創新高,彰顯iF Design已成為全球設計界的重要標竿,其頒獎典禮與趨勢論壇亦成為業界交流的重要平台。」

.jpg)

「iF Design設計趨勢論壇」場地由知名建築師Frank Gehry操刀設計。

本次由iF 執行長Uwe Cremering與主持人Yasmine Blair在歐洲最大的劇院舞台上,親自頒發象徵最高榮譽的「iF Design金質獎」給年度最傑出的75件作品。晚會中最令人動容的是,為致敬建築界傳奇,將第二屆「iF Design終身成就獎」,隆重頒予享譽國際的英國建築大師Norman Foster。

.jpg)

第二屆「iF Design設計終身成就獎」頒予英國建築大師Norman Foster,向其對建築界的貢獻致敬。

其經典之作如倫敦小黃瓜大樓、柏林國會大廈玻璃穹頂及日本千禧塔,皆以創新設計重塑當代建築美學,影響深遠。Norman Foster不僅以卓越作品著稱,更透過其創立的「Foster + Partners」全球建築事務所及馬德里「Norman Foster Foundation」,持續培育新生代設計人才,推動建築藝術的永續發展。此殊榮不僅表彰其畢生成就,亦向其對建築界的深遠貢獻致敬。

社會轉型的催化劑

當站在2025年的門檻回望,設計已從單純的美學實踐蛻變為塑造社會變革的核心力量。在被多重危機定義的時代下,人們需面臨氣候變遷、地緣政治緊張、科技顛覆與社會斷裂等問題,而設計正以其獨特的跨界整合能力,為人類社會開闢新的可能路徑。

.jpg)

第二屆「iF Design設計趨勢論壇」,吸引500位設計師與專家學者一同探討全球設計趨勢。

其中包含人類數位化(Human Digitality)、覺醒經濟(Conscious Economy)、共融社會(Co-Society)、思維變革革命(Mindshift Revolution)、全球在地化(Glocalization)、生態轉型(Eco Transition)等六大關鍵社會轉型,這些轉型不僅回應當代最迫切的挑戰,更重新定義設計在21世紀的角色與使命。

人類數位化(Human Digitality) 馴服科技巨獸的設計智慧

數位革命經歷數十年大幅增長後,世界正進入反思與調和的階段。人工智慧能力的指數級成長,已將人機關係推向全新維度。設計在此扮演著關鍵的中介角色,其任務不再只是創造流暢的使用者體驗,更要建立「可解釋的AI系統」,清晰展示決策過程以及提供實時狀態更新,保留人類的最終控制權。

.jpg)

2025 iF Design金質獎得主:SERVICEPLAN GERMANY / PLAN.NET GERMANY《855-HOW-TO-QUIT-(OPIOIDS)》,藥片刻印求助熱線,以極簡設計對抗鴉片危機,為成癮者點亮希望。

在面臨與AI共存的條件下,遊戲性設計原則悄然興起,成為應對數位複雜性的新途徑。從超越單純娛樂的「嚴肅遊戲性(New Seriousness in Playfulness)」正被用於建立信任、緩解焦慮等面向,可見其促進了正向互動。從多巴胺驅動的鮮明視覺設計,到將建築轉化為互動學習載體的創新空間,設計師正在向世界證明:「在危機時代,趣味性不是奢侈品,而是維持心理韌性的必需品。」

另一方面,人機協作亦呈現出令人驚喜的進化。日常AI已從簡單的個人化助手,發展為能拓展用戶視野的「思維夥伴」,系統不僅反映使用者偏好更能引入多元觀點,刺激批判性思考。此外,在寵物照護領域,自動化系統與行為分析工具的結合,釋放了飼主更多的情感投入空間,彰顯出科技作為「情感放大器」的潛力。

覺醒經濟(Conscious Economy) 價值導向的商業新型態

全球經濟正經歷一場靜默革命:單純將利潤最大化的模式已逐漸轉為「價值共創」的覺醒經濟(Conscious Economy)。這種轉型在人才市場表現得尤為明顯。在面對全球人才短缺的困境下,企業正透過「人才關懷」策略重塑品牌,從融入公司價值觀的設計系統,到結合心理支持與專業發展的職務重塑(Job Crafting)方案,工作場所成為價值觀實踐的場域。

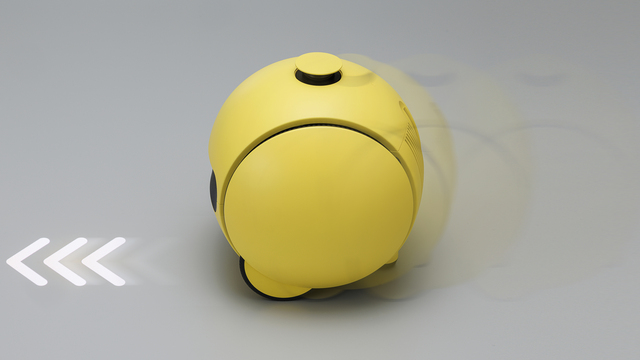

2025 iF Design金質獎得主:Samsung Electronics Co., Ltd.《Ballie AI Home Robot》。

服務化(Servitization)趨勢正模糊產品與服務的界限。人工與同理心結合的技術逐漸進步,使企業能創造更深層的情感連結。一套智慧家居系統不再只是控制設備,而是能感知住戶情緒狀態並調節環境的「生活夥伴」;高級腕錶品牌轉型為「時間管理顧問」,透過數據分析幫助用戶平衡工作與生活。

聯想ThinkBook Plus Gen 6搭載電動捲軸屏,可從13.9吋擴展至16.7吋,結合高解析POLED顯示器,革新行動辦公體驗。

這些案例揭示了從根本上的轉變:「產品的價值不再僅存於物質型態,而在於它能否成為品牌與用戶間長期對話的媒介。」值得注意的是,這種轉型亦面臨著深刻矛盾,一方面,中國政府通過徵稅政策引導企業價值觀;另一方面,矽谷科技巨頭仍奉行「快速行動,打破常規」的激進創新哲學。因此設計正面臨著「如何在經濟現實與理想價值之間找到創造性平衡」的挑戰。

共融社會(Co-Society) 修復斷裂的設計方案

社會兩極化已成為全球現象,但設計正孕育著意想不到的團結契機。「重新定義財富」展示了一種新奢華觀,炫耀性消費不再是彰顯地位的象徵,而是注重「工藝與永續性」的低調設計。在包裝設計領域,涵蓋感官體驗、材料故事與互動設計的「整體奢華」逐漸興起,正向人們證明在物質過剩時代,真正的稀缺資源是意義與連結。

%20Plus%20Community%20Edition.png)

2025 iF Design金質獎得主:Nothing Technology Limited《Nothing Phone (2a) Plus Community Edition》。

尤其在照護革命方面,在人口逐漸老化的社會中呈現多元面貌。AI驅動的數位生態系統正在重塑養老模式,不僅需確保醫療安全,又要維持長者的自主尊嚴;既需減輕照護者負擔,亦要促進代際溝通,因此透過將共居(co-living)概念與「第三空間」設計原則結合,就能創造出同時服務住戶與社區的開放園區,展現設計修復社會斷層的潛力。

%20Plus%20Community%20Edition.png)

Nothing Phone「社群版」升級品牌設計語言,首創用戶共創硬體,預示未來產品設計將由群體創意主導。

全球在地化(Glocalization) 韌性時代的設計策略

地緣政治動盪與供應鏈危機催生了「全球在地化(Glocalization)」策略。韌性供應鏈研究指出未來五大設計參數:適應性、去中心化、多樣性、協作性與整體性。其中,3D列印技術在鄉村地區的創新應用尤其引人注目,例如印度農民使用在地材料進行設備維修,展現了「低技術高影響」的解決方案,增強社區韌性。

2025 iF Design金質獎得主:Melting Experience GmbH《coffee&climate toolbox》,根據氣候變化調整咖啡種植技術,強化自主能力,實現增收增產。

另外,跨文化的學習在設計領域中亦呈現新維度。像是「旅遊」正轉變為文化對話的媒介,通過將地方工藝與全球設計語言融合,創造出既具本土真實性,又能引發國際共鳴的體驗。這種「深度全球化」證明了在分裂時代,設計仍能搭建理解的橋樑。

生態轉型(Eco Transition) 循環未來的設計實踐

能源轉型正以超預期速度推進。在建大型再生能源項目中,中國就佔了全球的三分之二,而太陽能更是多數地區最便宜的電力來源。其中,綠色高科技設計將技術轉化為日常生活美學,透過建築整合兼具發電與遮陽功能的太陽能板,讓家用儲能系統以多形態融入居住空間。

2025 iF Design金質獎得主:Porsche Design《Ampere.StoragePro E3》,Ampere模組化家用電池以稜角設計與倒三角顯示器,完美結合科技美學與儲能功能。

永續共享模式正在進化,德國柏林的「建築升級再造」項目將廢棄工業區轉變為模塊化社區中心,其建材完全來自拆解後的周邊建築;荷蘭鹿特丹的「生物多樣性共享」計畫則證明,都市空間能同時滿足人類需求與生態功能,創造出兼具實用與詩意的多物種城市。

2025 iF Design金質獎得主:PONG《PIONIERKRAFTwerk 3.0》,專為小型住宅設計的極簡能源共享設備,黑色懸浮設計兼具現代美感與可靠功能。

若站在生態危機、科技顛覆與社會斷裂的交叉點,2025 年的設計趨勢揭示了一個根本真理:「最大的創新不在技術,而在思維。」當設計從「問題解決」進化為「意義創造」,便成為了一種希望的技藝,既能正視現實的複雜性,又不放棄對美好未來的構想。從馴服數位巨獸到修復社會斷裂,從重思經濟價值到再造物質循環,設計師正以前所未有的創造力與責任感,參與塑造這個時代最關鍵的轉型。這或許是設計的黃金時代,不是因為任務變簡單,而是因為它的工作從未如此重要。

資料及圖片提供」iF International Forum Design GmbH、ANNE FREITAG PHOTOGRAGHY、Marlena Waldthausen

撰文」林靖諺