Interior

389

《台灣古建築裝飾深度導覽圖錄》

說到台灣的傳統建築一詞,現今主要釋義為明末清初由大陸渡海來台的閩粵建築式樣,再結合地理環境因素等相關討論,大致概括此處獨有的建築外觀特色,以此為基礎,延伸介紹其結構、細節等來源和之後的型態發展。 本書是「台灣古厝達人」康鍩錫的另一力作,收錄全台灣73座古厝廟宇、141件代表性裝飾作品,以18開清晰版面,展示傳統建築之美。 《台灣古建築裝飾深度導覽圖錄》,康鍩錫,貓頭鷹出版社。 內容主要分為三部分,分別是「概論」、「圖錄」和「附錄」,首先以概論開宗明義,簡介傳統裝飾的功能、意義與表現姿態,以及裝飾部位名詞解釋,如「獅」無論在門楣劍獅、風獅爺、或廟前石獅,都有辟邪鎮宅的功用、「桃」「菊」喻長壽、「卍」字喻千秋萬代等,此外還有經典組合如麻姑、壽翁,以及歷史故事如帶來財運的「劉海戲金蟾」,提供讀者關於傳統建築結構的簡單背景知識,在建立基本概念之後,再深入賞析圖片紀錄。 台灣第一本圖錄式古建築裝飾導覽,帶你看懂傳統建築各個角落的細節與意涵。—康鍩錫 康鍩錫將最常見的裝飾形象分成動物、植物、圖紋、文字、器物、人物六大類,精選全台最具代表性的建築共141例,以便於查找的圖錄形式說明細節與內涵,對每一個裝飾的意義、功能及鑑賞重點等加以說明,並標示作品的技法、製作年代、所在位置及尺寸等等,加深讀者印象。 公雞:雞冠花與雄雞頭冠同樣象徵官位顯赫,附有匠師落款紅印。 附錄的存在做為本書收尾,將讀者的目光從眼前的平面資料引向實際的在地考察,除了資料索引之外,也特別提供「收錄建築一覽表」,具體地址如「林安泰古厝」、「鹿港天后宮」、「摘星山莊」等經典古建築,以便實地尋訪的讀者參考。 兩儀八卦:此作尺寸巨大,構圖圓滿,主從分明,兩面見光雕工法細膩,且寓意深遠,為寺中木雕代表傑作。 書中自作者40年間走訪拍攝的數萬張照片中,精選畫面最精彩、狀態最佳的影像,當中包括許多珍貴的歷史遺跡,如六甲恆安宮「宮娥門神」、安平民宅的「劍獅」、台南開元寺「瓜果含香」手繪等,而今皆因重新修繕已不復存在,是唯有在書中才能看見的經典名作。大幅去背圖更清楚呈現每件裝飾作品精湛的雕工、流暢的筆勢、繁複的構圖和細膩的色彩,拉線說明則帶領讀者快速從圖像進入其文化脈絡。 劉海戲金蟾:金蟾臉頰生出魚鰭,劉海手上拿銅錢。 隨時間流逝,人們生活型態也因科技進步而大幅改變,對生活的需求和期待反映於建築的變化,本作不僅是展陳一處處人文景觀,更是自單純的視覺之美更進一步深入,讓人看到這樣的美麗與生活的連結,回溯人們始終沒有改變的美好祈願,以及一路走來為此付出的努力和改變。 喜上眉梢(畫到梅花不讓人):喜鵲、梅花與竹的組合,取諧音「喜上眉梢」的好吉兆。有詩云:「十月風和作小春,閑拈筆墨最怡神,平生事事老遲純,畫到梅花不讓人」。 資料及圖片提供」貓頭鷹出版社 編輯」江瑜

Interior 389

當代藝術的創作身影,總令人聯想到孤獨的個體在畫布或空間中奮力探索。然而,在那些鮮明的個人風格背後,往往隱藏著一段段共同呼吸、並肩前行的集體歲月。台北當代藝術館2026年開年大展「凹陷:我們的團體生活」,便如同一道溫柔的探照光,由策展人簡子傑策劃,聚焦2000年後台灣當代藝術中那些或緊密、或轉化、或消散的團體軌跡,探問他們如何在藝術家生命中刻下無形的印記。 展覽主視覺。 展覽以「凹陷」為題,精準捕捉藝術團體在歷史中那種既存在又隱沒的狀態。這並非一部完整的藝術團體族譜,而是邀請12組藝術家,以今日之眼回望昨日的集體現場。當視角從閃耀的個人,後移至一群人間的協作、爭論與共生,讓人們看見創作不僅是靈感的迸發,更是在與他人碰撞中逐漸成形的生命結晶。 共創現場 從團體行動到空間經營 展覽開場,賴志盛《二階堂》自天花板垂下的雙足,下方對應著可供圍坐的茶几,瞬間將觀眾 拉入「國家氧」團體那種充滿偶遇與遊戲性的美學情境。團體的共同創作《糙》與《Arther,未實現的計劃模型》,則坦率呈現了集體決策中必然的摩擦與實驗痕跡。 賴志盛《二階堂》。 國家氧《Arther,未實現的計劃模型》,圖片提供」國家氧(版權所有)。 這種從團體行動出發的實踐,同樣可見於「走路草農/藝團」打造的《在客廳裡成為靜物的時候》,將展間轉化為知識與情感共享的場域。而團體的形塑,也可能緊密連結於實體空間的經營。 走路草農/藝團《在客廳裡成為靜物的時候》,攝影」王世邦。 郭柏彥與李珮瑜源自「萬事屋」的作品,以自製貨幣等行動,探討價值與關係如何在特定場域中被建構;劉秋兒的《豆皮與圖抗系》則將其經營高雄「豆皮文藝咖啡館」15年的經驗,轉化為一幅幅蘊含文化混種與權力提問的招牌圖像與繪畫創作。 郭柏彥x李珮瑜《家和萬事屋》。 記憶的鍊金術 內化的養分 集體生活所積累的情感與記憶,往往成為創作中豐沛的敘事泉源。陳以軒透過《委託製作(單頻道版)》,讓影像工作者彼此角色互換,折射出創作者在現實連結中的多樣面貌;「你哥影視社」的蘇育賢,以《夢見自己是腹語師的我用腹語術說了場夢話》將瑣碎記憶編織成夢幻場景。 陳以軒《委託製作(單頻道版)》。 蘇育賢《夢見自己是腹語師的我用腹語術說了場夢話》。 「萬德男孩」的江忠倫,其作《溫柔鄉:兄弟》取材自家庭生活記憶,將兄弟共眠的雙層木床,幻化為一艘承載童年冒險的船舶。更耐人尋味的是「讓豬仔飛」的《老朋友》,以虛構成員拼接真實情誼,道盡團體在成員星散後,那種試圖維繫集體形貌的執著與惆悵。 江忠倫《溫柔鄉:兄弟》。 謝牧岐展出平面繪畫作品。 當喧囂的集體時光沉澱後,便內化為藝術家獨特的創作語言。謝牧岐在畫作上邀請團體成員簽名,讓《簽名球》與《凹陷的簽名球》成為關係的具象封存。崔廣宇的《幸福盲區》,靈感便來自「後八」時期那種隨興、鬆散卻充滿創造力的相處模式,坦言正是那些時光「塑造自己變成現在的模樣」。 崔廣宇《幸福盲區》。 而源自「魚刺客」對海洋關懷的林純用,以《抹香鯨骨架》回應環境之殤;涂維政則以《遺跡化石—巨人斯金納1號》延續「悍圖社」生猛的視覺能量,打造嵌合傳說與科幻的擬造考古現場。 林純用《抹香鯨骨架》;劉秋兒《豆皮與圖抗系》。 展覽如同一場深情的回望,既不歌頌團體榮光,亦不哀悼其消散,而是平靜地展示:那些曾經的共同生活,如同地質層中的積累,早已成為藝術家個人創作地貌中不可或缺的一部分。展覽期間的系列講座與工作坊,將持續擴展這場關於集體、記憶與創作之間永恆對話的維度,邀請人們一同感受,那份在各自前行路上,依然隱隱發燙的集體溫度。 涂維政《遺跡化石-巨人斯金納1號》。 《凹陷:我們的團體生活》 時間」2026年1月31日至5月3日 地點」台北當代藝術館 更多展覽內容請見台北當代藝術館官網查詢。 資料及圖片提供」台北當代藝術館 攝影」ANPIS FOTO 王世邦 編輯」林靖諺

Interior 389

在人工智能問世之後,人們的想像力通過更便捷的方式迅速整合成型,幾可亂真的虛擬影像在網路上快速流通,歷史與文化通過數據分析拆解、組合,再經由個人指令重塑新的視覺語言,挑戰幻想與現實的邊界。 英國藝術家馮.沃爾夫於工作室。(Photo by Nick Knight) 高雄市立美術館國際特展《馮.沃爾夫的花園堡壘》(Von Wolfe : The Garden Fortress)作為英國藝術家馮.沃爾夫(Von Wolfe)在亞洲的首次大型展覽,展中內容猶如一場以人類藝術史為主題所形塑的夢境,集結69件作品,橫跨近20年的創作歷程,透過人工智慧對於傳統油畫的創新詮釋,邀請觀眾走入一場古典與數位交織的藝術旅程。 馮.沃爾夫早期對畢卡索、現代主義的再詮釋作品。(Photo by Studio Millspace) 跨文化思辨和創作實踐 馮.沃爾夫出身藝術世家,秉持正統哲學訓練和古典藝術素養,以傳統油畫技法為媒介,透過視覺拼貼與跨文化挪用,重新編排藝術史中的經典圖像。在他的作品畫面中,不同文化語境相互穿插對話,源自不同時空的人物結合不同時代的構圖,呈現超現實的畫面,不僅挑戰觀眾對藝術分類的既定印象,也激發對文化、歷史與創作關係的省思。 馮.沃爾夫不僅專注於AI與油畫融合的實踐,也投入數位創作,讓畫中人物彷彿「活」了起來。(Photo by Studio Millspace) 哲學背景讓他在看待人工智能與創作的關係時別有一番見解,馮.沃爾夫擅長遊走於數位與實體之間,無論是畫布上的 筆觸或螢幕中的圖像,他皆能轉化重構,AI對他來說一如畫筆,同樣是輔助大腦將抽象的社會觀察與哲學思考具象於作品的工具。 美術館夜行邀請民眾走入夜間美術館,看見《馮.沃爾夫的花園堡壘》於夜晚中的另一面貌。(攝影:朱上均) 解構古典的科技表達 通過「浮世匯」、「名畫協奏曲」以及「AI共創篇章」三大展區,在觀眾眼前揭示了藝術家30年來持續創作的積累和蛻變,從早期以經典錯置詮釋詼諧創意,到近年結合AI科技與藝術的揉合運用,傳遞他對經典作品的致敬,以及對當代藝術界的提問。 〈自由馳騁〉(數位版)。 「浮世匯」藉畢卡索及浮世繪為創作基調,運用後現代主義中的「解構」與「挪用」手法,融合畢卡索的平面化視角與浮世繪大師喜多川英山、歌川國芳的畫作風格,創造出橫跨時間和物理界線的文化交流。「名畫協奏曲」緊隨其後,以文藝復興時期的達文西和眾位大師為靈感,從文化的「基因庫」提取藝術史上的經典作品元素,將古典圖像拆解、轉化,結合現代藝術的場景布局,組構全新的視覺篇章。 〈恐懼和戰慄〉。 2022 年藝術家在多元素材的磨礪中逐漸雕琢出「馮.沃爾夫風格」,表現於第三展區的主題——不僅引領觀眾思考AI時代是否成為了某種「新文藝復興」的再現,也透過每個展間將觀眾帶入不同的文化場景,展示現代的審美對經典的轉譯,以及創作者連結不同領域的手法。 展場照。(Photo by Nick Knight) 作者與觀者的概念對話 展名《花園堡壘》取自藝術家對展覽所在地的印象與理解,「花園」呼應美術館周邊的綠意,也讓人聯想到當年的海上冒險家對台灣驚呼「福爾摩沙」的心情;「堡壘」則隱喻台灣在國際地緣政治與科技產業中的關鍵角色,延伸欣賞展中同名作品〈花園堡壘〉描繪一座古典花園環繞著量子AI超級電腦的畫面,象徵未來知識所帶來的機遇與風險。 展場照。(Photo by Nick Knight)。 展中亦有AI生成的動態影像,宛如作品描繪的對象衍生出思想和靈魂,虛擬和現實的互動衝擊觀看者對創作與藝術的固有概念;承襲歷史的沉澱、放眼科技為大眾開拓的眼界,本展既是作者對自身經驗的回顧,亦是藝術家站在時代的轉捩點上,邀請觀者對藝術的反思。 資料及圖片提供」高雄市立美術館 編輯」江瑜

Interior 389

在義大利特倫蒂諾自治省的諾恩山谷(Val di Non),時間緩慢流轉而富有詩意。這片以蘋果園聞名的土地,起伏的山丘上點綴著寧靜的村落,遠方是巍峨的布倫塔多洛米蒂山脈(Dolomiti di Brenta)。這是家園的象徵,亦是記憶的錨點。當一位遊子歷經數十載漂泊,決定重返生命的起點時,委託MoDusArchitects於父母舊宅原址上,築起一座名為《Hometown House》的宅邸。 建築以落葉松木鋪陳立面,佐以垂直與格柵線條構成深邃肌理,大型開窗與斜線穿插其間,形成內斂動感。 形塑地景的幾何 通往回憶的徑道 本作靜謐嵌於緩緩傾斜的坡地上,與周邊傳統的木頂白牆農舍顯得格外鮮明獨特。建築由兩個單坡屋頂量體構成,朝北交匯形成動感的V形布局,開口則謙遜地朝向南方,擁抱山谷與聖朱斯蒂納湖(Lago di Santa Giustina)的遼闊景致。建築外觀最引人注目的,是那經過水染處理的黑色落葉松木立面。垂直木板與4x4公分的格柵構成深邃而富有質感的肌理,搭配大型開窗與不規則的斜向線條,為建築注入內斂的活力感,在四季更迭的果園翠綠與雪白間,宛如從土地中生長而出的一片深沉剪影,既現代又渾然天成。 大門門把精巧複刻建築輪廓,成為獨特印記。 沿著狹窄道路前行,首先踏上的是以天然斑岩鋪就的車道。礫石路面緩緩展開,眼前是一片觀景前院,不僅框取周圍山巒與果園,亦容納隨季節變換的菜園與香草園,其材質的轉換則悄然界定內外場景。一個覆頂凹廊成為過渡空間,中央那扇厚重的落葉松木大門,靜候歸人與賓客。特別的是,其門把形狀複製了建築的平面輪廓,成為一個微縮的紀念,亦是MoDusArchitects在住宅設計中一以貫之的精巧細節。 玄關作為空間序曲,以大尺寸灰色斑岩石板鋪地,奠定沉穩連貫的基調,引導視線與步伐通向室內深處。 空間的流轉與凝聚 推門而入,玄關地坪鋪設大尺寸的灰色斑岩石板,奠定沉穩而連貫的基調,引導視線通向室內深處。建築核心精神「共聚」,在此充分展現。開放式餐廚區與客廳形成一個流暢整體,成為家庭與朋友團聚、烹飪、分享日常的溫暖場所。設計師如此闡述:「這座房子的心臟,是家作為款待之地的本質。」廚房以落葉松木面板溫潤包裹,中央島台則以混凝土塑成,與後方灰色磁磚牆、不鏽鋼檯面及滑動櫥櫃門形成材質對話,在自然質樸中透出精緻機能。 廚房以無節松木溫潤包裹,搭配混凝土中島與灰磚牆、不鏽鋼檯面及滑動門共構材質層次,在樸實基調中展露細膩的實用美學。 從門廳經兩級踏階緩步而下,便是下沉式客廳。粗糙的石灰基抹灰牆面,混入當地玄武岩、斑岩與白色大理石骨料,讓空間瀰漫著原始而親切的氣息。沿整面玻璃牆設置的灰色斑岩窗台,既是窗框,亦是可供休憩的長凳,讓人可以貼近景觀,感受光陰的流轉。 緩步降階至下沉式客廳,牆面以粗灰塗料混合當地石材骨料施作,質感原始而溫暖,凝聚深具地方感的親切氛圍。 循著開敞的木樓梯而上,步入私密空間。一個空氣流通的過廳兼書房連接起四間雙人臥室。此處空間氛圍陡然轉換,紅色調、帶有紋理的雪松木天花板延伸貫穿,不僅在視覺上予人溫暖包覆,更散發著典型的阿爾卑斯山木材香氣,讓感官喚醒童年的山林氣息,悄然注入每日甦醒與沉睡之中。 沿木梯而上的門廳,既是過渡亦是書房,空間氛圍轉為溫暖,紅色雪松木天花延伸各室,其視覺質感與獨特木香,喚起對山林的回憶。 主臥配有浴室與更衣區,上方巨大天窗將自然光引入,與山景對話。一間較小臥室可與主臥連通,其獨立浴室的灰色斑岩地坪,一路延伸至嵌入式浴缸內襯,浴缸上方同樣設有天窗,沐浴時可仰望天空。另外兩間相鄰臥室共享一個有頂露台,將山谷的清新空氣引入室內。 主臥配有浴室與更衣區,上方巨大天窗將自然光傾瀉而入,與遠方山景展開靜謐對話。 工藝與傳承的厚度 建築主要選用諾恩山谷的灰色斑岩、落葉松與松木等純粹材質,嘗試在有限的調色盤中,提煉出全作特徵。值得一提的是,每處簡單細節與表面處理,均發展自當地建築業的典型技藝。在地建商與工匠組成一支富有凝聚力的團隊,不僅築造房屋,更重要的是透過建造藝術,完成對地方文化的禮讚與傳承。 餐廳布劃大面玻璃窗景,引光入室,同時模糊內外界線,與戶外露台相互串聯。 屋內散置著的傳統家具,如同喚起往昔時代與民間記憶的收藏品。其中最具代表性的,是位於地下一樓的Stube:一種典型的阿爾卑斯木鑲板起居室兼廚房,它直接向花園敞開,延續山區家庭圍爐共話的傳統場景。另外,此層亦設有客房、浴室、洗衣及設備間,以及可從西側坡道進入的車庫。 沿整面玻璃牆設置的灰色斑岩窗台,既是穩固窗框,亦是可坐憩的長凳,圍塑得以貼近景觀,沉浸於光陰的靜好氛圍。 而最深邃的根,埋藏在位於地下樓層的酒窖與品酒室。彎曲的混凝土牆體、實心落葉松木及紅磚地面,共同營塑沉靜而富有儀式感的空間。這裡是建築紮根於土地的隱喻,也是屋主將情感實體化珍藏的場所。 位於地下一樓的品酒室,以弧面混凝土、實木與紅磚鋪陳,形塑深邃沉靜、極具儀式感的飲酒氛圍。 全作忠於屋主身份與其家鄉本質,不刻意模仿周遭,而是以當代形體、在地材料與精湛工藝,詮釋對當地的深刻尊重。建築矗立於蘋果園鋪就的山坡上,以其獨特姿態,既突顯又融於地景。在四季輪迴中,靜默如一座黑色的紀念碑,銘刻著對家鄉的永恆致意。 資料及圖片提供」MoDusArchitects、Marco Cappelletti 編輯」林靖諺

Interior 389

在快時尚與全球供應鏈高度成熟的今日,家具往往被視為可隨時替換的物件,材料的來源、運輸和生命週期則隱沒於價格與風格之後。然而,本次獲得金點設計獎的《台灣低碳材料家具》,卻反其道而行,從材質本身出發,重新思考設計、工藝和使用者之間更長遠的關係。 作品整合台灣東部極具特色的蛇紋石和台東相思木等優質材料,呈現美感並符合減碳趨勢。 對設計團隊而言,「讓材料回到被尊重的位置」是一以貫之的立場。這樣的立場反映在三個層面:形式上,避免過度造型干擾;材料上,優先使用台灣在地且具文化與環境意義的石材及木材;製作方式則堅持以可長久使用、可維修、可傳承的工藝邏輯為基礎。真正具有價值的設計,應是能同時回應美感、環境和人文三者平衡的存在,也成為所有作品最根本的出發點。 由王嘉納老師率領的團隊旨在推動永續在地木工產業。 低碳思維重構 此次木契實業有限公司與「財團法人石材暨資源產業研究發展中心」合作,以低碳材料家具為主要概念,聚焦台灣東部得天獨厚的代表性材料──花蓮蛇紋石與台東相思木,讓石材的穩定和木材的溫潤相互對話。相較於大量仰賴歐美進口石材及木料的家具市場,使用國產材更可大幅降低超過50%以上的運輸排碳,呼應當前國際對減碳和短鏈製造的關注。然而,低碳並不是被刻意加註的噱頭,而是自然融入設計決策之中的結果,團隊經長期觀察,發現台灣其實擁有許多品質優異,卻因市場偏好跟加工限制而被忽略的材料,缺乏被理解和運用的機會,設計正是重新定義並整合它們價值的關鍵媒介。 2025年曾進駐勤美0km山物所的職人工作室空間,推廣品牌故事與職人手創溫度。 一體成型的蛇紋石大板作為桌面主體,彰顯內斂沉穩的力量,表面並未追求高度拋光,而是透過特殊加工,轉化為近似皮革觸感的仿古面,保留石材原始而真實的質地層次,使視覺與觸覺經驗更貼近材料本身質感。桌身則以相思木為核心,利用精湛的手工榫接工法組裝,讓木頭細緻且富彈性的特色和石材的重量形成平衡,這種巧妙對比成為相互支撐的關係,比例、結構和細節的相輔相成,既安定又不顯冷峻,能自然地融入各式居家情景中。 一體成型的蛇紋石桌面以仿古面處理,且無使用化學塗料,讓石質的重量與細膩觸感同時被感知。 與時間共存 在使用體驗的設定上,團隊將產品定位為「永續型家具」,穩定性及耐久度皆納入設計初期的思考中。相較於市面上多數藉由網路購買、使用年限僅一至兩年便被快速汰換的家具,《台灣低碳材料家具》更著眼於長時間的身體回饋及情感積累,使其成為家庭記憶的一部分,陪伴人們走過不同的階段。最深層的設計期待,並非止於當下美感的驚豔,而是進一步引導使用者重新思考,真正的永續不只發生在材料選擇的瞬間,更是願意與物件建立長久共存的生活態度。 相思木桌身採手工榫接方式組裝,100%使用台灣天然材料,美觀又耐用。 新的起點 金點設計獎的殊榮肯定了品牌長期堅持的設計立場,也再次證明在地材料、低碳思維和工藝價值,仍然具有被國際與專業設計領域看見的可能性。獲獎的成就也是一個新的起點,促使他們進一步深思未來如何在材料應用、循環設計及跨域整合上,開展更多前瞻性路徑;亦提醒他們持續以謙遜專注的姿態,回到最單純的本質,用設計創造更長遠而深刻的意義。 木契實業有限公司、財團法人石材暨資源產業研究發展中心 / 王嘉納 蔡宗勳 木契實業有限公司位於南花蓮玉里鎮,創辦人王嘉納老師曾為國家木工金牌選手,退休後有感於青年離鄉工作之苦,故於當地創辦公司並找回過去指導手藝精湛的原住民青年,聚焦在地優質材料應用與高階家具的發展。本次獲獎除了設計上的肯定外,更具備了輔導偏鄉產業發展的正面社會意涵。蔡宗勳則為財團法人石材暨資源產業研究發展中心主任,一齊投入台灣東部在地低碳材料研究與產品開發合作。 資料及圖片提供」木契實業有限公司、財團法人石材暨資源產業研究發展中心 採訪」陳映蓁

Interior 389

在長時間以設計服務為核心的實務歷程中,若然設計形塑出一種不同於形式導向的創作立場。對團隊而言,設計通常來自一個具特定切角的關鍵提問,可能來自對現實條件的洞察、對生活經驗的累積,從多元面向中持續探索更多可能性。這樣的態度也反映在品牌名稱「若然」中──在粵語裡,它帶有一種假設語氣,「如果這樣的話……」,設計的過程便是從抱持疑問開始,再藉由反覆推演後逐漸生成形體與結構。 耗材的逆向思考 《一方玄關|大理石玄關家具組》正是在這樣的脈絡下誕生。作品由一塊完整的大理石為起點,發展出跟居家風景緊密對應的穿鞋凳、雨傘座、置物盤、筆筒與花器等玄關家具系統,乍看之下再平常不過的物件,其核心命題卻指向石材加工中長久以來被忽略的環節:材料耗損。 由石材出發,發展成完整的大理石玄關家具組。 設計理念緊扣「石材利用率的最大化」,相較於金屬或陶土的可塑性,石材只能依賴切割、車銑等減法方式,將不需要的部分層層去除,因此加工過程中的大量餘料儼然已是產業中習以為常的現象;若然設計並未將問題停留在「廢料如何再利用」,而是將提問往前推移:「是否有可能從一開始就不產生所謂的廢料?」 《一方玄關》的理念是希望將石材利用率最大化,藉由預先規劃的加工順序,讓可能產生的耗損變成結構或容器。 在這個前提下,《一方玄關》發展出「每一次切割皆具目的」的製作邏輯,透過預先規劃的加工順序,將原本可能被視為耗材的部分,轉化為結構或容器。被取出的圓柱形石材成為穿鞋凳的椅腳;挖空後留下的垂直孔洞成為雨傘的收納空間;其餘切割下來的石塊,則依比例與厚度重塑為置物盤、花器和筆筒。實體成為支撐,虛空成為容納,材料的「有」跟「無」被同時納入功能考量中。 圓柱形石材化為椅凳的椅腳。挖空後的垂直孔洞成為雨傘架。 比例和造型的設定,則回應真實的使用行為,從坐下換鞋時的高度,到隨手放置小物的順手程度,都來自對日常的反覆推敲。各部件既能獨立使用,也能在玄關形成彼此呼應的配置關係,彈性對應家庭成員的習慣及需求。 切割下來的石塊則依比例塑造為桌面用品組。 從製程走入日常 《一方玄關》的創作起點,源自團隊參與花蓮石資中心「研石造物」工作坊的經驗,在實際走訪工廠後,看到堆放於現場、難以回到製程中的大理石餘料,促使他們重新琢磨設計介入時機的重要關鍵。與其在結果端想方設法解決餘料,不如在設計初始階段便將每一個可能被切下的形體,轉化為潛在且具獨立功能的使用單元,而玄關這個由多重日常行為構成的空間,便成為容納這些形體的理想場域。 堆放在石材廠內的餘料。 針對使用體驗,若然設計並未試圖淡化大理石的存在感,相反地,他們選擇讓這種經常被視為裝潢背景的材料走入被拿取及反覆觸碰的情境中,同時,再透過重量、觸感和比例,使用者得以直觀感受材質的真實狀態,那些來自造型與配置的疑問,也成為引發好奇跟思考的契機。就算不理解背後完整的設計脈絡,單純覺得有趣、實用,在團隊心中這樣的感受已然足夠。 《一方玄關》的理念是希望將石材利用率最大化,藉由預先規劃的加工順序,讓可能產生的耗損變成結構或容器。 此次獲得金點設計獎的肯定,對逐步從設計服務轉向產品開發的若然設計而言是非常重要的回饋。設計本身伴隨著諸多嘗試與不確定性,獲獎的實質鼓勵不僅標誌著階段性的成果,也讓團隊得以持續思索,如何將過往累積的實務經驗轉化為能被長時間使用、並對社會產生正面意義的作品。 若然設計 / 戴健榮 張瑜娟 李璐 若然設計RuoRan Design由來自台灣與澳門的設計師組成,現以台南為長期據點。團隊從設計服務出發,累積近十年的產品設計經驗,近年涉足自有產品的開發。在每一次設計中持續探索限制的邊界,在有限的條件下秉持「若然」的精神──反覆提出「如果這樣?」的提問,並透過設計整合出平衡的回應。 資料及圖片提供」若然設計 採訪」陳映蓁

Interior 389

當居家與戶外的界線逐漸模糊,家具是否仍只能被侷限在單一場景中使用?以「生活 × 藝術 × 自然」為核心立場的BLACK Design,選擇從生活現場出發,重新思考家具在當代日常中的位置。品牌由高山攝影團隊發起,長時間行走於山林和城市間,將星空下的野營經驗、自然節奏與結構觀察,轉化為貼近生活的設計語言。 榮獲金點設計獎標章的BD Chair《夜曲》,從露營經驗延伸至日常,將戶外用品的設計語彙帶入家居中,模糊傳統家具在功能和美感的界線。 在設計思維上,BLACK Design關注生活型態的變化,透過極簡、模組化及多功能性的策略,讓產品能在不同場域中自由切換,可移動、可折疊、可擴充,實現室內與室外無縫連結的理念。 而材料選擇一向是品牌重要的一環,強調在地化、永續與質感並重,木材保留其溫潤特性,同時作為碳儲存體,配合永續林木管理,回應對環境的責任;金屬結構選用可再生鋁材,兼顧輕量化與穩定性。異材質的組合不僅滿足功能需求,也在視覺跟觸覺上形成立體層次,讓自然元素潛移默化走入日常。製造方式則採通用規格螺絲與模組化概念,使安裝和後續維護更加便利,同時減少不必要的客製加工。從防滑腳套、支撐結構到預留的掛勾孔位,每一處細節皆來自對使用情境的長期觀察,打造實用及安全的產品。 折疊收納與輕量化設計強化使用彈性跟靈活度。 不被定型的家具設計 此次BLACK Design共兩個作品榮獲金點設計獎肯定,分別是BD Chair《夜曲》以及BD Table monotospace《星空桌》,正是品牌設計立場的具體實踐。兩款皆為台灣在地製造,結合木材與可再生鋁材,《夜曲》椅面及椅背角度依人體工學反覆調整,熱塑一體成型的椅構弧桿提供舒適坐感;後桿造型取自樂曲節奏的起伏,透過異材質混搭為理性結構注入流動感,輕量化與折疊收納設計使其無論置於室內或帶至戶外使用都能融入情境,詮釋家具在不同場域中的多重角色。 《夜曲》結合木材與可再生鋁材,金屬結構加強承重,通用規格的螺絲則提升組裝及維護便利性。 家具不再受限於單一用途,而是能隨使用者節奏自由切換至室內或戶外。 《星空桌》則以「可轉換的生活家具」為主軸,採用專利桌腳結構,透過滑動式支撐系統確保展開與收納的穩定。四邊模組化設計可依需求延伸尺度,擴充的桌面融合台灣竹藤編文化意象,飾以水流紋理呈現天然美感;同時預留了配件掛勾孔位,回應戶外的多功能使用需求。 BD Table monotospace《星空桌》採用木質與鋁質的交織搭配,強化異材質間的搭配層次。 BLACK Design所關注的,並非讓作品僅止於機能層面的回應,而是成為能長時間陪伴日常的存在。藉由木材溫潤的觸感、材質間的細緻搭配,以及造型線條所形塑的律動,讓產品在使用過程中傳遞出放鬆愉悅的感受,更重要的是,設計團隊期望家具能隨情境靈活轉換,不受單一功能所限制,逐步累積情感記憶,讓家具成為人與物之間安定而親近的關係。 不論是露營使用或是日常家居情境皆可適切因應。 可多面向擴充模組配件,依據需求或狀態調整。 構築可持續的風景 對品牌而言,獲得金點設計獎不僅是對作品的肯定,更是對發展理念的認可。這份榮譽讓團隊確信,將生活、藝術感知跟自然經驗融入設計的用心能被看見,也具備延續的價值;這股力量也成為推動前行的動力,鼓舞他們在未來更大膽地探索家具的多元形式,同時思考傳統工藝和當代設計之間更細緻而適切的對話。保持對事物的敏銳度,期望在穩健的步伐中,將這份設計信念帶往更寬廣的舞台,讓作品在不同日常狀態中被感受、被記住,成為長久安心的陪伴。 BLACK Design / 賴彥岐 BLACK Design由高山攝影團隊發起,以「生活 × 藝術 × 自然」為核心,從星空下野營的情境,將自然體驗轉化為設計語言。團隊以木材為筆觸、結構為畫布,融合極簡工藝與模組化設計,讓美感成為功能的一部分,每件作品都誕生於生活現場、行走山林的過程,是觀察與實驗的旅程,旨在打造貼近生活、契合需求的設計。負責人賴彥岐擁有美術背景,結合西畫靈魂與工業設計邏輯,將藝術能量注入家具與產品,使每件作品都是可使用的藝術品。 資料及圖片提供」BLACK Design 採訪」陳映蓁

Interior 389

當家具不再只是靜置於空間的物件,而是隨著生活節奏被使用、移動,設計便開始展現更貼近人心的樣貌。本期金點設計獎系列報導精選三組台灣設計團隊的獲獎作品,從跨越室內與戶外邊界的使用想像、石材零廢料的思維,到低碳材料的實踐應用,勾勒設計在永續及日常之間的多重嘗試。 這些作品顯示出設計回應的不只是機能層面的需求,更是生活方式的轉變。透過不張揚的造型、材料本質的探究、結構尺度與情感經驗的細膩拿捏,家具得以成為連結空間與人的媒介。設計自此化為一種溫和卻具行動力的行為,關注環境議題之餘,也映證台灣設計在當代語境下,持續向生活靠近的姿態。 重構居家與戶外的使用關係 BLACK Design 不被場景定義的家具 讓每一次切割都具意義 若然設計 從石材開始的提問 台灣低碳材料家具 梳理材料、工藝與永續的連結

Interior 388

金合利於1937年創建製刀廠,設址於金城吳厝,透過千錘百鍊的程序,轉化為承載日常的器物。2026年更正式跨越海峽,於台北松菸開啟品牌新篇。 打鐵照片。金合利鋼刀提供。 歲月鍛造的職人場景 這不只是一間門市的誕生,更是一場關於「淬鍊」的深度對話。由3+2 Design Studio操刀,空間設計高度轉化金門的在地意象,步入店內彷彿踏入一座靜謐的「防空洞」,烏黑的岩洞天花營造出神祕的庇護感。在幽微的空間中,牆上一道如熔岩般的「炙熱光芒」破繭而出,象徵著在艱難歲月中不滅的職人靈魂。 金合利鋼刀於台北開設全新店面,由3+2 Design Studio負責整體空間擘劃。 岩洞天花塑造神祕感,牆上的光芒則破繭而出,暗喻職人靈魂。 入口右側是一座極具戰地感設計的櫃檯,由數百片砲彈鋼片精準切割、層層堆疊而成,形塑出如海浪般起伏的視覺語彙。它不僅呼應著金門的自然背景,更示意時間和工藝的深度累積,每一片鋼材都是歲月的截面。 砲彈鋼片層層堆疊的櫃檯,將戰地記憶轉化為流動的視覺表情。 入口左側則為一條時光長廊,透過影像紀錄與整齊羅列的鍛造工具,參觀者能親眼見證砲彈化為利器的過程,並在歷史照片的流轉中,閱讀品牌走過半世紀的耕耘與回憶。 時光長廊透過影像與鍛造工具展示,完整呈現砲彈轉化為刀具的歷程。 鋼鐵淬鍊 隨著歷史的鋪陳沿階而上,兩側大面櫥窗展示著針對不同生活需求而生的系列刀具。展示區中央特別規劃由紅磚堆疊而成的特製座椅,巧妙連接金門傳統閩南建築的溫潤色澤,可在此感受紅磚的「暖」與金屬的「冷」交織而成的視覺淬鍊;盡頭則設有現代化中島廚房,提供刀具與料理的實地體驗,未來更預計結合直播與大眾分享烹飪美學。 兩側櫥窗展示各式刀具。座椅由紅磚堆疊而成,呼應金門傳統閩南建築的意象,也和金屬的冷冽產生對比。 地下一樓的「防空藝廊」將成為跨界藝術的孵化器。首檔檔期特別攜手知名品牌「大古鑄鐵 / TAKU IRONWARE」,運用鑄造螺旋槳錘鍊出的精密鑄造技術,發展一系列鑄鐵壺、鑄鐵鍋產品,連袂展演「鋼與鐵」的極致工藝。 「防空藝廊」是跨界藝術的展演舞台。 資料及圖片提供」金合利鋼刀、3+2 Design Studio 編輯」陳映蓁

Interior 388

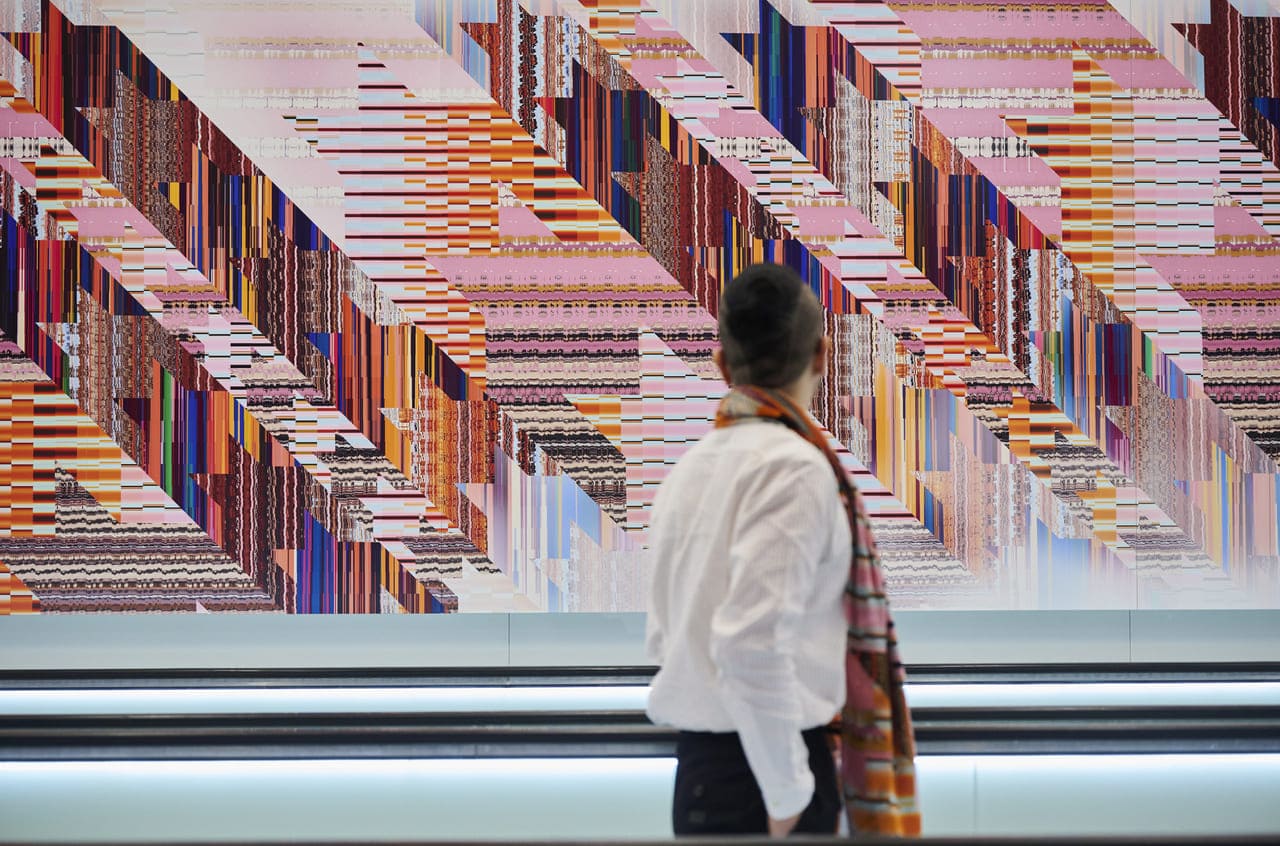

機場是出境與入境、離開與回家之間的站點,桃園國際機場第三航廈北登機廊廳的公共藝術計畫《國境之門.島嶼寓言》,由跨域藝術家卓彥廷博士攜手其所創立的YEN TING CHO Studio共同創作,以數位藝術為媒介,連結在地文化和機場流動的空間特性。 〈圓漾盛舞〉由繽紛的色彩與渦卷紋的同心圓組成,創造出「動態」的視線流轉。 作品涵蓋「未來」、「科技」、「多元包容」、「峰迴路轉」、「平安觀」、「海陸相連」、「家」等七大主題,總長近300公尺,將桃園機場第三航廈北登機廊廳候機區化為藝術展廳,促使旅客在行進間得以自不同距離與角度中反覆閱讀台灣各面向的豐富文化。 〈科技島嶼〉運用藍、綠、靛、紫等冷色階,傳達理性與未來感交織的科技美學。 每件作品在可以各自獨立欣賞的同時,又彼此交織、共構「台灣」此一母題,透過抽象紋理和圖樣觸發觀者自身與在地互動的過往經驗或特定印象,引導旅客思考身分、歸屬與移動之間的關係。 以藝術迎向世界 因應每年成長的旅客人數,桃園機場啟動第三航廈的興建計畫,以東亞樞紐機場為目標,針對客容量、使用機能和美觀視覺等各方面進行優化,比如在主建築屋頂優雅的曲面造型即融入台灣的山脈與海洋,結合獨特的自然律動;以及增設空中聯絡橋串連主體航廈、北登機廊廳與南登機廊廳三個區域,便利轉乘,此外,第三航廈的北登機廊廳從第二航廈的D10登機門延伸配合登機門,採用玻璃景觀空橋設計,引入自然光營造明亮的候機空間。 〈飛翔幻境〉象徵台灣的多元文化,承載群眾希望,群起而飛。 YEN TING CHO Studio的創作以人機共創技術為核心,使用結合舞者動作捕捉、數據運算與數位影像技術,透過科技與人文的協作,將文化素材轉譯為不對稱且不重複的圖像結構,呈現半抽象的色彩和幾何語彙。本次展出的創作結合候機場的牆面,隨機場的日夜交替、光影變化作品展現的色彩表情,不僅和諧融入機場富有未來感的大膽用色和結構,同時也在精神上與建築外觀反映的台灣地貌相互對話。 七大敘事主題 作品以田野調查為基礎,將島嶼開放、先進與迎賓意象結合演算法,將之具象化為視覺圖景,展現科技島嶼所凝聚的「藝術、美學、人文創造力」,依序為來賓呈現〈圓漾盛舞〉、〈科技島嶼〉、〈飛翔幻境〉、〈山樂天光〉、〈流金光譜〉、〈縱橫波影〉和〈天際浮影〉等七件作品。 〈山樂天光〉將原住民音樂轉譯為山巒起伏的地形語彙,形塑出流動的視覺節奏。 以〈圓漾盛舞〉為起點,通過圓形視覺元素,點燃關於煙火、蕨類和圓桌等熱鬧圓滿的聯想,遠觀如百花綻放,傳遞熱情的歡迎。隨後由〈科技島嶼〉接棒,造型簡化晶圓的形體與光澤感,結合新竹「風城」意象,將科技轉化為如風般流動、輕盈而不可或缺的日常隱喻,源自對台灣作為科技島嶼發展的省思,呈現對「人文科技」與內在的探索。 〈山樂天光〉形塑出台灣山林多變的風貌與層疊光影。 乘著輕盈的科技之風,吹向下一個作品〈飛翔幻境〉,桃園機場周邊濕地為候鳥過境的棲息地,將千鳥圖像轉化飛機飛入雲霧之間的概念,象徵台灣的多元文化與移民匯集地的包容與多樣性。來到承載一切的起源,〈山樂天光〉描繪山徑間視角轉換的過程,將原住民音樂轉譯為山巒起伏的地形語彙,形塑出流動的視覺節奏,當柔和陽光灑落出境廊廳,旅人彷彿行走、置身於台灣的金色山脈之中。 〈流金光譜〉表現出台灣多元、融合之美,體現自身認同的肯定和祝福世界環境平安的韌性特質。 〈流金光譜〉吸收前作的金色陽光,導向芸芸眾生敬天愛人的信仰,宛如於天地之間仰望星空、抑或流動的時間長河,挹注世人追求「平安觀」情懷與環境共鳴的情感共融。回顧台灣海島特徵,〈縱橫波影〉深入台灣海洋、海港與重工業的變遷關係,直線與曲線交錯,軟硬兼具;直線波光震動,曲線顯海水的流動與韌性,斜線隱喻海與陸交錯相連。 〈縱橫波影〉整體表現海島出海拓疆的力量,在自然與科技力量之間前行。 〈天際浮影〉作為系列作品的終曲,描繪歸途返家、飛行降落前俯瞰台灣城市的瞬間;畫面近景為山巔夜色,中景展現都市燈火,遠景則以若隱若現的天際線收尾。作品融合數位技法與水墨橫軸視野,構築出島嶼敘事的廣闊空間,展現與世界互動的多重視覺可能。展出作品均採用雙關與轉譯手法,表現出面向未來嶼繽紛綻放的情緒錯綜,豐富國境之門承先啟後的精神內涵。 〈天際浮影〉近景為山巔夜色,中景展現都市燈火,遠景則以若隱若現的天際線收尾。 由展示走向日常 《國境之門.島嶼寓言》作為機場的常駐展覽,選用耐久材質因應機場高度流動和大幅日曬的空間特色和機能,以全幅尺度回應建築與動線,透過細節密度與層次變化,讓旅客不論是行走或坐臥皆可觀看作品,與此同時,現場大幅玻璃牆面以其剔透和倒映圖景的特質,帶來更多元的欣賞角度。 〈島嶼寓言〉精梳羊毛圍巾系列的成品之一,〈天際浮影〉,透過不同媒材和尺度,延伸設計者想要傳達的島嶼記憶。 經由YEN TING CHO Studio持續進行藝術創作與生活體驗之間的實驗,長期累積的策展思維與數位技術能力,成為跨媒介實踐的關鍵。2026年工作室推出〈島嶼寓言〉精梳羊毛圍巾系列,復刻展中的圖案與紋樣,轉譯至另一種生活尺度的形式,將公共說書由機場場域延展至日常生活,讓島嶼故事化為可被攜帶的記憶,與大眾的日常共織,進行更遼闊的傳述。 資料及圖片提供」YEN TING CHO Studio 編輯」江瑜