位於台中市西區藝術文化氣息濃厚的「草悟道」的亞米藝術,自科博館園區、綠園道延伸至國美館,儼然成為中部藝文界的藝術聚落,以推動華人現當代藝術的發展為職志,提供一個讓創作者和欣賞者可以彼此互動的平台,積極挖掘台灣本土年輕藝術新銳,如藝術家蔡佑承的雕塑展——煉境。

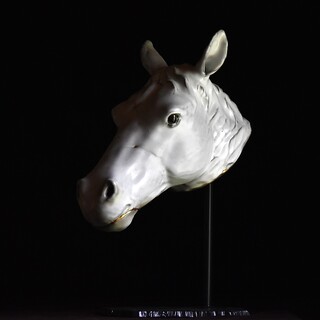

《馬兒都知道》,陶、金箔,43 x 17 x 21cm(含底座高52cm),2025年。

本展內容囊括藝術家多年心血、在陶藝與鐵雕間的深刻探索,在不同的主題間穿梭,變化的不只是心境,同時也反映在不同時期的作品中。蔡佑承從陶土的柔軟與可塑性出發,透過指腹的感知賦予泥塑生命力,並在鑽研陶藝的過程中,觸類旁通了對於新的創作媒材的興趣。

《想象》,鐵、陶、瓷、金箔、複合媒材、特殊塗料,66.5 x 86 x 25cm,2025年。

《靈犀》,陶、金箔,43 x 19 x 25cm(含底座高48cm),2025年。

突破自我的媒材跨界

在台灣藝壇,鐵雕創作屬於相對少見的表現形式,相較於其他媒材,鐵雕不僅需投入大量體力與時間,更須仰賴高度專業的技術與設備支援,種種條件疊加的門檻及當中的辛勞,成就鐵雕作品的難能可貴,也使其在當代藝術中獨有一份特殊地位,不僅因為這個領域展現出藝術家對創作的執著與堅持,同時也為觀者帶來截然不同的感官體驗與思維觸動。

%20x%2030%20x%2026cm%EF%BD%9C2013%E5%B9%B4.jpg)

《千年之愛》,砂岩,37(H) x 30 x 26cm,2013年。

%20x%2023%20x%2016cm%EF%BD%9C2023%E5%B9%B4.jpg)

《內煉之境》,陶,28.5(H) x 23 x 16cm,2023年。

創作鐵雕,從來不只是浪漫的造型與對藝術的想像,在創作過程中,大部分時間更像是一場與金屬、火焰、重量與時間的搏鬥,鐵材的剛硬與冷峻,讓創作者每每在試圖塑形和調整自己的構思時,皆須觀測環境與用材的狀態、調整自身的手法,從切割、鍛敲、焊接到打磨,每一環節都蘊含極高的挑戰性與複雜性,與蔡佑承過往創作陶藝作品的經驗截然不同。

%20x%2030%20x%2020cm%EF%BD%9C%202023%E5%B9%B4.jpg)

《心願之蛙》陶,37(H) x 30 x 20cm,2023年。

%20x%2043%20x%2033cm%EF%BD%9C2015%E5%B9%B4.jpg)

《共鳴之棲》陶,39(H) x 43 x 33cm,2015年。

隨著鍛造金屬閃爍刺激性的光與熱,也許只是雕塑過程中的一小部分,卻是無數次試驗與失敗的凝縮,新的挑戰同時也讓蔡佑承發掘新的創作方向與成就感,隨著技術成熟,他更進一步地嘗試結合陶藝與鐵雕,探索複合媒材的可能性,最終成功融合兩種材質的特性,並呈於作品中,訴說新的故事。每一道焊縫都是藝術家與金屬之間的對話,藉由傾聽鐵的回應,感受熱度、速度、角度是否契合;稍有不慎,整件作品就可能因此失去平衡或結構強度。這不僅是勞力的挑戰,更是技術與藝術判斷力的總和。

%20x%2029%20x%2027cm%EF%BD%9C2023%E5%B9%B4.jpg)

《回首之棲》陶,62(H) x 29 x 27cm,2023年。

%20x%2040%20x%2036cm%EF%BD%9C%202025%E5%B9%B4.jpg)

《初心未寂》,陶、銅複合媒材,63(H) x 40 x 36cm,2025年。

反覆鍛造成材的創作理念

蔡佑承將佛法融入創作,透過作品傳達對生命的尊重與對自然的敬意,在他的作品中可見動物的形象、人性化的表情、手工質感的溫度,加上複合型用材,反映出對傳統與現代平衡的追求,以及對內心情感與思考的細膩刻畫。鐵雕不像泥土那樣柔軟可塑,也不如木材那般溫潤易切,它冷硬、沉重、易碎裂,在焊接時還需面對高溫閃光、火花飛濺,但正是在這樣的環境中,才能鍛造出堅韌的意志,透過熾熱情感為鋼鐵塑形、為冰冷金屬注入生命。

《應牛而行》,瓷、鐵、複合媒材、特殊塗料,52x53x37cm,2025年。

鐵雕源自於工藝,結合工匠的智慧和藝術家敏銳善感的心智,透過焊接的火花,燃燒創作者不屈不撓的執著。無論是陶藝還是鐵雕,蔡佑承的作品皆蘊含溫暖與和諧的力量,讓觀者在欣賞的過程中,體會心靈深處的平靜與慰藉,他的創作旅程是技藝與精神層面的雙重成長,引領觀眾見證一位藝術家在傳統與創新中不斷突破自我的歷程。

%20x%2046%20x%2020%20cm%20%EF%BC%8C%E5%90%AB%E5%BA%95%E5%BA%A7%E9%AB%98197cm%EF%BD%9C2025%E5%B9%B4.jpg)

《觀行》,鐵件、木底座,108(H) x 46 x 20 cm,含底座高197cm,2025年。

資料及圖片提供」亞米藝術

編輯」江瑜