Interior

360

「回知本.光祭」!用藝術傳遞大地的療癒

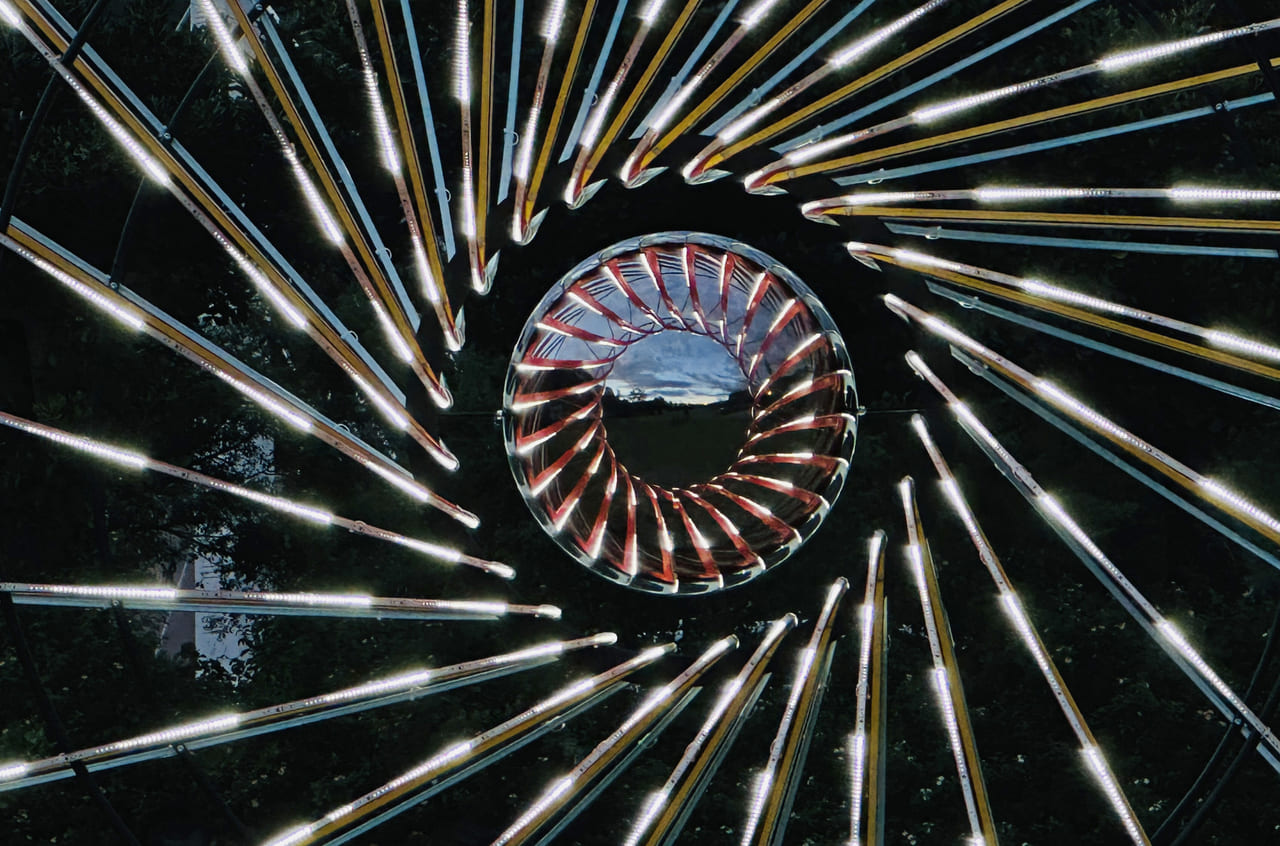

以聲光藝術為主軸的「台東光祭」,去年開辦以來成功點亮知本溫泉,深受國人喜愛,也為溫泉區帶來新朝氣以及旅遊人潮。今年則希冀來自各地的旅人更加認識知本,感受除了溫泉以外的美麗風景和人文薈萃,特別以「回知本」為主題,透過當代藝術手法,呈現在地元素如當地的蝴蝶生態、卡大地布部落的原住民文化、美麗豐饒的稻穗土地等。2023年10月6日至11月19日在台東縣卑南鄉溫泉路376巷18號周邊及知本圳親水公園綠地登場! 主視覺。 負責策劃與執行的都市藝術工作室表示,療癒身心的天然溫泉、多樣獨特的自然生態、珍貴保存的原民文化、多元族群的融合生活、自成一格的風味美食、青春奔放的成長記憶、美好溫暖的旅行回憶都是知本的特色,因為這片土地,所有故事串成悠遠綿長的循環。2023台東光祭以聲光藝術陪伴人們回知本,回到那些與家人朋友共享的放鬆與溫暖,更回到那千年前原住民族人辛勞工作後,沈浸在溫泉溪水中的天人合一感受。 今年的參展藝術家/團體有凡京設計、大聲光電、王振瑋、安聖惠、安君實、有用主張、孟耿如、南藝大建築所B群、森岡厚次、貳進、黑川互動媒體藝術&山影藝術實驗所、蔡宜婷、饒愛琴&卡大地布巧手班,期待邀請大眾回知本,在這裡與新的故事相遇。 2023台東光祭作品介紹 貳進《泉沓》 草木、鳥獸、昆蟲、浮游等萬物共生於群山綠茵之間,造就了這片大地千萬年的動態平衡,藝術家運用機械馬達、雷射光束與水霧,擬仿一種自然的韻律,試圖詮釋生命與自然的微妙關係。 霧氣繚繞的水氣,呈現溫泉般氤氳混沌之感;眾多密集的旋轉光束或高或低,以一種如自轉般的節奏律動著。當光束附著於水霧,其行跡才得以顯現;也因光的照耀,我們才能一窺雲霧的變幻莫測。 黑川互動媒體藝術 × 山影藝術實驗所 《回聲光譜》 作品以找回原有知本的樣子出發,結合卑南族知名創作歌手桑布伊的歌曲〈創世紀 muparvuwa’i kani intrav i rukup〉,藉由族語講述與歌聲,訴說古老傳說中,人與萬物從這塊土地中成長扎根、密不可分的的故事。 作品位於知本溪旁的陽光草坪,以LED螢幕燈具建構的兩條大型曲線,形成DNA(基因)螺旋長鏈一般的造型,喻表著人們記憶深處歸向山林野溪的DNA在知本被喚醒;同時也讓高度發展的現今科技作為與過去連結的橋樑,透過在地學子吟唱的曲調,喚起知本遙遠的記憶,並將歌謠進行轉化爲多塊影像串連的視覺呈現,觀者可如同VJ一般,以自己的手機控制裝置的顏色與成像,建構起與作品間的共鳴。 大聲光電《空間劇場#3 - 2023的儀式》 古老的年代,「儀式」承載著神聖而強大的力量,透過儀式可以帶來人與神、人與自然的聯繫,原住民的祭儀文化保留著對萬物靈性的信仰,宣告著物有物靈、水有水靈、樹有樹靈、山有山靈的崇敬。 此作品是一齣光與自然的劇場,從外部的草地領域開始,燈光沿著地面,緩緩流動至內部的樹林。透過光的導引,感官跟隨著光線進入樹林前方那環形結構之中;光在環繞時留下閃爍的殘影,彷彿這「人造物神」在大自然間散發著能量,遊走於現實與虛幻之間。 峨冷.魯魯安(安聖惠)《美麗的稻穗》 有「卑南族音樂靈魂」之稱的卑南族音樂歌謠作曲家及教育家陸森寶(1910-1988,卑南族名Balriwakes Raera),在八二三砲戰的背景下,看不到年輕的力量在美麗的稻田上幫忙,所以他寫了《美麗的稻穗》,思念在前線的族人。 此作品藉由這首歌作為主要的精神意涵,感謝老師為這塊土地留下美好的歌曲,傳唱給世世代代的孩子們。作品造型以稻草的線形與米粒,形成時間的滾軸;稻草梗與米粒象徵有風有雨的大自然恩賜,圓形訴說著圍舞歌唱的故鄉召喚,呼喚這個時代的年輕人,回到家鄉,以各種不同的方式,耕耘這片豐饒的土地。 國立臺南藝術大學建築藝術研究所_B群《回來為你畫一道彩虹》 以回字形為基礎延伸拓展的平台,是峰迴路轉,更是回知本的路。平台上方,以水霧製造出彷彿一伸手即可觸摸到的彩虹視覺效果,充滿驚喜。 不論故鄉在知本,或美好的記憶在知本,儘管外面的世界百轉千迴,只要一回到知本,彩虹般的希望與連連「虹運」,總是歡樂相隨;觀者走在此作品上,彩虹圍繞中,將體驗峰迴路轉回知本的歡欣氣氛。 王振瑋《山海絡》 本作品以中央山脈的山形為構成符碼,勾勒出作品輪廓;夜裡在飄動間透出隱然柔光的千絲萬縷,是血脈和筋絡組成的肉身,也是人們數千年來與這塊土地如千絲萬縷般的連結。 作品意喻南島文化的遷徙與分佈在溯源的路徑中,血緣、語言、生態和物種的連結,總是有著綿密線索和不可分割的重疊。 有用主張《洄・尋》 人類從幾十萬年前為了生存開始了擴張與遷徙,自然界的許多生物也為了生存而依循季節遷移。作品《洄・尋》以自然界的循環為創作靈感,試圖呈現生生不息的狀態,如同不斷重複的遷徙與生命記憶的延續。 作品主體由許多的圓環組成,錯位的排列使整體形成別具動感的立體環圈;每個圓圈看似獨立卻又前後交織,環環相扣如同自然界的生態。中心為一顆鏡面圓球,白天會映照環境的景色,並隨著天光變化呈現不同表情,晚上則會反射與延續作品的燈光效果。圓環結構上設置不斷循環跑動的燈光,其動態彷彿流星又似魚群不斷向內匯聚,洄流朝向作品中心的圓球、朝向未知的境地,永無止境的追尋。 森岡厚次《遷徙中的蝴蝶》 看似微小脆弱的蝴蝶,竟然擁有渡海遷徙的能量!每年6月部分台灣的青斑蝶會隨西南氣流飛至日本;9月中旬後,日本的青斑蝶則隨東北季風往南方遷來台灣,且半數以上在蘭嶼被發現。 相較於大自然,人類不也像蝴蝶一樣微小嗎?擅長以透光和紙般的媒材創作立體造型雕塑的藝術家森岡厚次,帶領日本京都藝術大學團隊,在9月有如青斑蝶一樣,從日本飛來台灣現地創作。10公尺高的作品主體造型發想自蝶蛹,破蛹而出、色彩斑斕的蝴蝶隨著氣流繞圈交錯飛行。作品中的蝴蝶,有些要出發飛向遠方,有些則正要回到自己的出生地,不同方向的蝴蝶在知本交會,象徵著台灣與日本在各方面的交流。 凡京設計《飛於波光和大地之間》 在南島海洋文化、尤其是達悟族文化中,洄游的飛魚是生命的泉源,不僅是隨著黑潮而來的漁獲,更是族群文化與生活,並且要以尊敬的心態面對飛魚。 每年飛魚群隨海潮而來,乘著海風,從天光日落到星空月色,飛躍間翻起浪花千片,波光閃閃交織出生命力的脈動。回到人與大地間的關係,如飛魚洄游的旅程,我們或許因為生活而不斷遷徙和改變,但別忘了回頭看看曾經熟悉的土地,還有那些因時間推進而遺忘的初衷。作品運用花架隧道的結構,發光的飛魚群環繞在人們兩旁、上方,如同與飛魚一起朝著出生地洄游,飛躍於波光與大地之間。 拔舒浪.魯魯安(安君實)《融合》 過去卡大地布族人與知本溪關係緊密,工作完畢後至溪邊沐浴,或挖坑泡溫泉治癒身體的不適及疲憊;現在的知本溪邊飯店旅館林立,讓更多人享受現代化溫泉資源的同時,人們與知本溪的互動卻顯疏離。透過這件作品,想像過去人們浸泡在溪谷之間的野溪溫泉,被大自然包覆的療癒體驗。 藝術家是屏東縣霧台鄉好茶村魯凱族人,八八風災後移居至台東⽣活,開始嘗試使用漂流木或自然素材創作。4.5公尺高以鐵件編織為主結構的作品,有如一個巨人泡在溫泉裡放鬆地仰望天空的姿態,地表即是溫泉水面,竹片排列而成的波狀紋理則是溫泉繚繞的水氣,夜晚光影形成的動態水波中,人、溫泉、大地已融合為一體。 蔡宜婷《植光.花》 一支支有光點心跳的花朵,在溫泉路旁的草地上,以植物體的方式衍生遍佈,或聚或散,隨風搖曳。延續美好意象以動態進行式的「植光」為作品命名,築微光中的綠色之夢,植地球上的點點希望,而讀取網絡訊號的仿生花朵,也暗示著人工賦予生命的植物最終可能成為現實的未來。 擅長動力裝置與光影藝術的新媒體藝術家蔡宜婷,以光的色析與回歸在自然的循環衍序關係中探尋,討論光延展的時空與人之於環境的交互關係,也在機械裝置中尋找一種生命運動的恆定狀態。 饒愛琴 × 卡大地布巧手班《出帆.家圓》 南島族群在海洋上航行、漂流、移動,最重要的交通工具就是船與帆,用帆的造型來建構一個休息的空間,彷彿航行之後的陸地停留。彩繪圖案傳達的是洋流、海上地圖、植物漂流、生根,大大小小的圓是以前、現在、未來,也是家(地球)與人(文化)的連結。 此作品為台東在地藝術家饒愛琴邀集知本(卡大地布Katratripulr)部落藝術家們,共同以透明壓克力、透光玻璃顏料、玻璃瓶、螢光繩一起創作。 孟耿如《ARU第一次來台東》 這是花頭外星人ARU第一次來到台東,帶著與地球人不太一樣的小腦袋與視角,探索周邊的秘境:發著亮光的奇花異草與飄浮著迷濛煙霧的溫暖水泉,在幽靜山林中自在呼吸,散發某種神奇的療癒魔力;未知的樹叢裡,是否藏著小精靈,用古老的歌謠,把千年以前的故事唱給你聽。 資料及圖片提供」都市藝術工作室 撰文」陳映蓁

Interior 360

紐約家具設計中心自1997年成立至今,以「百家名店、全球精品」為經營理念,以「亞洲最頂級居家購物中心」為目標,「歐美同步價」作為核心定位,並以「home collection shopping-mall」為經營模式,打造頂級居家購物中心。 紐約家具設計中心XZAHA HADID DESIGN「NW Art Festival 紐約藝術季-設計師之夜」 紐約家具設計中心觀察到,這幾年因為疫情的關係,影響了大環境與人們的生活模式。隨著生活重心的變化,產生更多時間反思與實現自我,在人與家中產生生活的奇點(Singularity)。 紐約家具設計中心總經理徐培原將自己的書法創作送給ZAHA HADID DESIGN聯席董事Woody Yao作為紀念。 這樣的概念與紐約家具設計中心成立時的初衷不謀而合,因此在沉寂已久的家具市場裡,品牌決定重啟設計師之夜活動,展現商場業界的硬實力之餘,也作為一個「Linker」的角色,從實體通路到數位網路,展現出與世界接軌、整合平台功能的軟實力。 NW Art Festival 紐約藝術季-設計師之夜 紐約家具設計中心在9月28日於新莊思源旗艦館舉辦「NW Art Festival 紐約藝術季-設計師之夜」。邀請到世界級ZAHA HADID DESIGN聯席董事Woody Yao擔任演講嘉賓,領大家探索ZAHA HADID DESIGN的故事、創意設計、以及未來詮釋。 邀請ZAHA HADID DESIGN聯席董事Woody Yao擔任演講嘉賓。 Woody Yao以「UNBOUND無界」為題,從他與ZAHA HADID女士的相識與緣分開始,到進入ZAHA HADID DESIGN工作的故事與心路歷程,並介紹一系列ZAHA HADID DESIGN的作品,包含展覽、室內設計、家具、時尚等各個領域。還有ZAHA HADID DESIGN跟karimoku的全新設計SEYUN系列也首度來台展出。 國際美學座談會,邀請多方專業人士跨界對談。 國際美學座談會則藉由設計、產品和市場多方專業人士跨界對談,邀請柏成設計邱柏文、藝術家蔡育田、Woody Yao以及紐約家具設計中心總經理徐培原,一同暢聊設計、藝術、美學和產業背後的信仰和價值。議題包括後疫時代的挑戰與機會、跨界美學賞析,以及家具品牌趨勢等。 將商場化為設計師的設計饗宴 紐約家具設計中心總經理徐培原說道:「重啟設計師之夜的同時,也拉回人與人之間有溫度的感動力量。」在元宇宙虛擬時代的跟前,再次將焦點重回到「人」的本身,將頂級指標性人物、事物拉近現實,做近距離接觸,喚起大家對「溫度」的沉浸式感受,期許突破現今產業尚無做到的事,並自覺承擔起相應的社會責任,提供消費者除了買賣以外,更多的資源與共享價值。 ZAHA HADID DESIGN跟karimoku的全新設計SEYUN系列。 紐約藝術季-設計師之夜是凝聚知識美學的交流盛宴,作為業界趨勢的引導者,致力於疏通台灣設計能量與國際美學,具備強大的整合平台和鏈結力,期望能推動業界設計與創意的成長及發展,提升大眾居家生活美學、更多的資源與共享價值。 ZAHA HADID DESIGN跟karimoku的全新設計SEYUN系列。 資料及圖片提供」紐約家具設計中心 編輯」歐陽青昀

Interior 360

丹麥家居品牌&Tradition,2023年秋季新品推出了一系列燈具及家居飾品系列,由多位知名設計師和藝術家傾力打造。其中最受矚目的是西班牙著名藝術家兼設計師Jaime Hayon的限量款彩繪吊燈與家飾系列,結合Jaime Hayon標誌性設計與大膽用色,旨在為生活增添色彩和儀式感。 &Tradition 2023秋季新品by Jaime Hayon。 屋檐之下,光影之間,每個時刻都有日常物件的環抱,感受經典與現代的交織。&Tradition新品已於瑪黑家居台北安和、台中新光三越中港門市展售中。 台北安和門市Jaime Hayon櫥窗。 融合藝術表達與雕塑設計:Formakami彩繪吊燈 西班牙著名藝術家兼設計師Jaime Hayon為&Tradition設計限量版Formakami彩繪吊燈,這是一款靈感來自日本的當代照明產品系列,此系列首次發表可回溯至2015年,這款獨特的JH5限定彩繪吊燈從京都傳統手繪燈籠中汲取靈感,結合了Hayon標誌性的大膽色彩和有機形狀。 Jaime Hayon設計商品之一Formakami吊燈系列。 對於延展背後的概念,Hayon解釋道:「京都的燈籠以往都是用手工或絲印繪製,被懸掛起來。作為一名畫家,我因此受到啟發,並以它為指引,為Formakami系列延續獨特的限定版本。對於流傳幾個世紀的傳統工藝我相當敬佩和尊重,保持燈籠的核心理念不變,輔之我全新設計將它呈現於當下。」 Formakami JH5彩繪吊燈聯名限定款。 Formakami聯名限定款全球限量1000顆、台灣限量20顆,採用象牙白紙張和黑色橡木裝飾,設計耀眼,反映了Hayon充滿活力的個性,並將傳統工藝與其當代藝術語言融為一體。每款限量版Formakami吊燈上都有生產編號印在橡木板上。 Formakami JH5彩繪吊燈聯名限定款。 Momento系列 另一個由Jaime Hayon設計的Momento系列,以西班牙語的「時刻」命名,包括一系列家飾品,旨在鼓勵我們放慢腳步,品味生活中簡單的快樂。 2023秋季新品Momento家飾系列。 「Momento與愛有關,給予自己一點時間享受日常。這些物品已經是生活的一部分,是身邊觸手可及的。當我發想 Momento系列中的元素時,我認為它們應該是簡單的物件,可以在任何意義非凡的時刻中使用。」 Jaime Hayon使用情境。 Momento系列是簡約但滿足每日使用的日常物件,透過設計為日常生活增添色彩和儀式感。全系列包含一款水壺、燭台和兩款花器,每一款都是Hayon的雕塑語言和標誌性色彩的巧妙結合。 Momento JH38不鏽鋼水壺1L(象牙白/亮銀) 一款能完美傾注飲品的美麗產品。共有兩種材質:由拋光不鏽鋼製成,可溫和吸收光線並反射周圍環境;另一款為漆面象牙色,採用高光飾面和拋光不鏽鋼內飾,極具現代感,雕塑般的輪廓為餐桌增添了優雅的氣息。 Momento JH39陶瓷燭台(青石藍/象牙白/紅棕/緋紅) Momento燭台向便攜的經典燭台形式致敬,將傳統美學與現代風格融合。燭台由葡萄牙工匠通過精準的注漿和上釉製成,共有四種顏色,靈感來自Hayon的藝術作品,這四款燭台能替住宅或商業空間增添色彩,營造溫馨舒適的氛圍。適用於常見的蠟燭尺寸。 Momento JH40陶瓷花器(奶油白)/Momento JH41陶瓷花器(翠石綠) 兩款Momento花器的雕塑形狀都可以在Hayon的畫作中窺見,展示了強烈而俏皮的特徵。JH40和JH41在外形上具有標誌性的樣貌;兩種顏色的選用是出自對空間的適應性以及與花束顏色的適配性。Momento花器的細頸設計不僅頗具美學意義,更鼓勵使用者可以專注片刻於花材和花瓶間的搭配和探索樂趣。 Jamie Hayon 西班牙藝術家兼設計師,他於2000年建立了自己的工作室,設計了多款家具、燈具和家居飾品,還有陶瓷、鞋子和他自己的鐘錶系列,也為酒店、零售空間進行室內設計。隨著他的設計作品在世界各地的著名博物館展出,Hayon打破了藝術、裝置和設計的界限,處於這股新浪潮的前沿。 資料及圖片提供」瑪黑家居 編輯」陳映蓁

Interior 360

丹麥精品喬治傑生GEORG JENSEN自1904年創立以來,素以銀雕工藝聞名,其自然優美的線條、純淨時尚的質地,在收藏迷心中鑄留無數經典,而今品牌跳脫了清冷銀光,用霧彩色調為經典家飾換上新裝,打造煥然一新之貌。喬治傑生GEORG JENSEN的霧彩家品,除了重新詮釋經典HENNING KOPPEL 水壺,也為BERNADOTTE彩色保溫壺以及 SKY系列環保冷水瓶注入療癒色彩,集結優雅器型與柔暖色彩,為生活增添愉悅氣息。 HENNING KOPPEL彩色水壺 HENNING KOPPEL彩色水壺。 融合藝術造詣與實用機能的HENNING KOPPEL彩色水壺,靈感汲取自漢寧‧古柏 (Henning Koppel) 所親繪的水彩素描手稿,該原創圖稿曾於1955年以925純銀打造出編號1044 的銀製水壺,其纖細的壺頸結合圓潤的壺身,築構出極其迷人的優雅外觀,是漢寧‧古柏眾多設計中最具復古韻味的銀雕創作,因製作過程極其困難,在喬治傑生設計團隊研究下,終於在2008年以不鏽鋼材質量產製作。 HENNING KOPPEL彩色水壺。 HENNING KOPPEL彩色水壺採用不鏽鋼材質搭配馬卡龍般的霧面啞光塗料,推出五款分別為冰河藍、玫瑰紫、嫩草綠、暮夜藍、午夜黑的彩色水壺,新穎的色調賦予經典水壺別樣的風格詮釋。一體成形的優美壺身以及大弧度的精緻把手,方便單手握拿使用,更可單獨做為陳設藝品,靜置於桌面或居家一隅,為家居空間引入輕快活潑的視覺調性。 BERNADOTTE 系列彩色保溫壺 BERNADOTTE 彩色保溫壺。 優雅雋永的 BERNADOTTE系列精品延伸自瑞典設計師西瓦德‧伯納多 (Sigvard Bernadotte) 的原創設計,原是採用925純銀打造的精緻器皿,2002年喬治傑生工作坊改以不鏽鋼材質重新詮釋,簡練風格融合功能主義訴求成為經典之作。 BERNADOTTE 彩色保溫壺。 BERNADOTTE 彩色保溫壺以北歐簡約美學為基調,揉以輕盈的塑料材質,打造出迷霧綠、香草白、暮色藍、暖磚紅、午夜黑等款式,沉穩色調與細膩質感給予使用者療癒感受;壺身飾以精細雕琢的凹痕線條,搭配按壓式瓶口以及不鏽鋼內層,不僅提升保溫壺的耐用性,也為飲品提供完美的保溫效果,其沉穩的紗霧色彩將藝術風華注入日常,演繹充滿韻味的生活樣貌。 SKY 系列環保冷水瓶 SKY環保冷水瓶。 挾帶著永續產品定位的SKY環保冷水瓶,由法國設計師奧瑞利安‧巴巴利 (Aurélien Barbry) 所設計,採用不鏽鋼瓶蓋結合安全無毒的新塑料瓶身製成,不含環境賀爾蒙及雙酚A (BPA FREE) 的新型塑料材質不僅通過美國FDA認證許可,500ml 的輕量設計更便於外出攜帶。 SKY環保冷水瓶。 SKY環保冷水瓶瓶蓋頂端與瓶口處以環保新塑料繩連結著,貼心化的巧思細節讓飲水時勿須擔心瓶蓋不慎遺失;透光質地的瓶身採用獨特的不對襯有機造型,單手即可輕鬆握取,並延伸出薄暮粉、湖水綠、星空藍、夜幕灰等四款顏色,優雅的色調與北歐大自然緊密連結,呼應了此系列的環保初衷。 資料及圖片提供」喬治傑生GEORG JENSEN 編輯」Sumile

Interior 360

從繁華的大都市,到荒蕪的沙漠,再到蓊鬱的海島,有別于專注於商業住宿的酒店、專攻海島山林的度假飯店,安納塔拉希望幫助每一位旅客,探索世界各地最純正且特色的自然景致。 位於阿拉伯聯合大公國阿布達比的蓋斯爾奧薩拉·安納塔拉沙漠度假酒店。 在泰國、印尼、馬爾地夫、斯里蘭卡、阿拉伯聯合大公國、葡萄牙、西班牙等各國設有超過45家據點的安納塔拉,在2023年為位於阿拉伯聯合大公國的蓋斯爾奧薩拉安納塔拉沙漠度假酒店推出了兩間全新別墅。 蓋斯爾奧薩拉·安納塔拉沙漠度假酒店入口。 分別是有四間臥室的Sahra別墅和帶有私人會客廳以及兩間臥室的奧薩拉別墅(Al Sarab Villa),為想要體驗阿布達比沙漠綠洲風情與奢華氣派旅程的旅客提供全新的住宿選擇。 全新的Sahra別墅和奧薩拉別墅(Al Sarab Villa)。 兩間別墅與酒店主體僅有數分鐘車程的距離,坐落在全世界最大連續沙漠魯卜哈利(Rub Al Khal Desert)之中,環境清幽、一望無際,可以恣意欣賞有「空白之地」美喻之稱的沙丘美景。 WAHA餐廳。 Sahra別墅約有148坪,裝潢氣派尊貴,規劃一間主臥室和三間雙床客房,一共可容納八位成人住宿。該別墅設有私人泳池,以及寬闊的室內外起居空間,而且每間臥房都有自己的露臺,讓旅客在房內即可將沙漠美景盡收眼底。 客房,裝潢氣派,讓旅客擁有奢華又舒適的住宿。 258坪的奧薩拉別墅(Al Sarab Villa)空間更加寬敞,設計風格也更加奢華。兩間客房一共可容納四位旅客,此外,別墅還設置了大型會客廳、室內外娛樂休閒空間、私人泳池以及燒烤設備齊全的戶外露臺。 室外娛樂休閒空間,讓旅客可以恣意欣賞沙丘景觀。 在棕櫚樹環繞的清幽空間裡,旅客可以在日光躺椅上欣賞沙丘景觀,也可以窩在溫暖的壁爐旁,觀望沙漠的星空夜景,沈浸在滿目的自然美景之中。 泳池,棕櫚樹環繞四周。 入住蓋斯爾奧薩拉安納塔拉沙漠度假酒店高級別墅的旅客,除了可以享受奢華而舒適的住宿環境外,還提供全天候私人管家服務,享受融合阿拉伯風情與沙漠禪意的靜謐旅程。 提供讓旅客永生難忘的沙漠燒烤體驗。 資料及圖片提供」蓋斯爾奧薩拉·安納塔拉沙漠度假酒店 編輯」歐陽青昀

Interior 360

位於香港的SILICON HILL銷售中心,周圍環境以背山靠海而聞名,湛藍悠揚的海洋、層巒聳翠的山峰,使此區充滿著盎然生機,令人身心愉悅。因此設計團隊以自然景觀為靈感,透過巧妙的藝術手法呈現獨樹一幟的視覺感受。 以藍天做發想,設置圓弧玻璃牆,打造寬敞視野。 步入大廳,以藍天作為發想,一片片的玻璃牆面矗立眼前,圓弧的半開放空間,予人豁達之感。為呼應大廳的藍色主調,裝飾橙、紫色系的皮質花藝作點綴,先以紙樣定型,再轉交予工藝師傅做皮藝加工,形成和諧的豐富視景。設計師分享,在色彩搭配的過程中,做了許多嘗試才定案為手工皮質的花叢造型,無論是入口大廳處的鮮豔橙紫,還是通道處的鮮活黃綠,都恰如其分地融入周圍場景;值得一提的是,分散在各處的每簇花叢,頂部皆設有訂製圓形燈具,營造日光孕育植栽之感,連繫內外風景圍塑自然感空間。 大廳以橙、紫色調花藝作點綴,並在其頂部放置圓形燈具。 除了湛湛藍天,設計團隊亦設置同尺寸的多個球體,高低交錯排列模擬出白雲意象。為盡可能還原其自然形態,不僅挑選兩款白色布藝,呈現圓球的表面肌理,設計師更親至現場,與工人一同討論將布料釘至球體的辦法,期能展現最完美姿態。當燈光映照在圓球上形成明暗變化時,恰似陽光穿透雲層輕撫而過,搭配呼應天藍色彩的繪製地毯,形塑如雲中漫步般的行走意象。 布置高低錯落的白色球體,呈現白雲般的自然景象。 鋪設藍色繪製地毯,予人如漫步雲端般行走其中。 充滿休閒氣息的展示區,設計團隊以黏土手工創造十款造型,並透過數位化處理,利用十多個3D投影儀投放在牆面上,嘗試將大自然中的人、動物等生命狀態,以建築中的藝術、抽象手法加以展現。藉由將科技元素注入空間的方式,不僅為年輕業主提供充滿朝氣活力的生活場景,更利用3D畫面技術,提供雕塑的不同視角,為場域增添動態感。 展示區將手工與科技手法結合,表現生動之感。 水走廊的天花與牆面利用電腦打造微縮紙模型,再運用綠、白、灰色聚脂纖維板,剪裁出線條自然的水波圖紋,猶如涓涓源水細膩流淌。設計團隊表示,準備過程中的燈光規劃,歷經多次的安裝調試,才規劃出最適合的照射角度,在光影的烘托下營塑自然藝術氛圍。 水走廊運用數位技術,剪裁出自然的流水線條。 為提供未來業主最完善的體驗空間,在會所模型區中,立面布置排排而列的木紋圓管,並在靠近天花處挖空嵌入訂製球形燈具,使天然木紋在燈光照射下產生豐富層次,呈現藝術與自然的融合形態,在城市中感受盎然綠意。全作結合自然語彙與科技元素,打造朝氣蓬勃的生活場景。 會所模型區規劃木製圓管整齊排列,呈現豐富的視覺層次。 SILICON HILL銷售中心 設 計 者」羅靈傑 龍慧祺 攝 影 者」Alan Leung @ B-roll Project 主要材料」皮革、聚酯纖維板、布 面 積」446.6坪 資料及圖片提供」壹正企劃 編輯」林靖諺

Interior 360

2023臺灣文博會自9月22日起,連續10天在空總臺灣當代文化實驗場、國家鐵道博物館推出文化策展、文化展演、體驗活動、科技藝術等精彩活動;自9月26日起有超過540家文創品牌、IP授權商展在華山文創園區、花博爭艷館、松山文創園區登場,此外期間將展開逾100場的表演藝術匯演、走讀、論壇、工作坊及講座活動,令人目不暇給。 五展區交通圖。 文化策展主展區-「打開」空總當代文化實驗場(C-LAB) 以古蹟修復中的工地鷹架,轉換為聲光裝置藝術「Working in Progress X 鷹架GPU」,並搭配FOCA的雙馬戲篷,將科技裝置帶入表演藝術匯演,華麗變身融入主題館、地方館、藝術銀行、戶外藝術裝置、傳統竹工藝挑戰建築的跨領域實驗創作及科技體驗等,打造令人耳目一新的空總新樣貌,賦予觀眾多元的感官體驗,更以跨界、重組、協作等精神,創造下一波文創趨勢,引領人們走向更精緻化、客製化的國家級文博會。 空總展區戶外展示「Working_in_Progress_X_鷹架GPU」。 林聖峰建築師與徐暋盛工藝師以竹材、鋼打造具飄浮感的工藝裝置,以「鷂-飄浮的停機坪」作命名。 文化策展主展區-鐵博「微開箱」 國家鐵道博物館籌備處以「鐵博.新生」為概念,規劃「鍛冶工場」、「客車工場」、「總辦公室」、「澡堂」四大展區,帶領人們認識台灣在地鐵道文化,以「微開箱」方式「聞香」古蹟空間結合鐵道元素的魅力。同時,提供民眾搭乘動態行駛的「藍皮文博號」DR2303號柴油客車,喚起懷舊復古情懷,此為久違看到火車在台北市區地面上行駛的風景。期望在鐵道博物館正式開館前,能夠搶先欣賞結合鐵道文化及藝術展演的多元面向,展示國定古蹟台北機廠轉型重生的初步成果。 國家鐵道博物館籌備處推出「DR2303號藍皮柴油客車試乘體驗活動」。 主題策展與商展區-松菸地方主題館 呈現台灣各地風土的地方主題館,從生態學的「野化論」作為主軸,設計跳浪穿山、跨域盛典、野化推手及野生捕貨等四大展區。此次首度邀集百家工藝品牌以「島嶼.旅物選」為主題的商展,從島嶼的山、海、城市等,結合信仰、風土民俗及地方特色,以選物概念出發,將台灣傳統工藝結合創意潮流,重新融入生活,完整呈現現代工藝之美,堪稱史上最好買的文博工藝展場。 松菸地方主題館展區,地方最野生命力。 主題策展與商展區-200家IP花博大集合 延續過去舉辦文博IP類型品牌商展的經驗,今年邀集授權代理、原創角色、插畫/設計/藝術三大類型,超過200家IP參展,精采程度引人矚目。特別的是,在戶外設置展演活動區,辦理發表會、粉絲見面會等周邊活動,讓粉絲有機會更近距離與自己喜歡的IP親密互動。 集結授權代理、原創角色、插畫/設計/藝術三類型IP參展。 主題策展與商展區-IP特有種出現華山 除了有「台灣特有種:有種IP站出來」主題館,呈現台灣IP軟實力,更擴大各類別新創業者參與,鼓勵年輕世代投入,更細緻規劃商展文創品項類型,提升商展專業度,強化專業買家的商機交流,締造更有利的展銷合一平台。另外,文策院首度參與文博會,邀集韓國IP代表性人物韓國艾康尼斯娛樂公司導演Thomas Hankil Nam等人參與IP商展,藉由國際交流論壇,為台灣IP爭取更多國際授權的機會。 華山展區「IP特有種出沒」。 文化部表示,2023台灣文博會首次跨出單一縣市,延伸至國立臺灣博物館、國立臺灣歷史博物館、國立臺灣史前文化博物館、國立臺灣工藝研究發展中心、熱蘭遮博物館等五個副展館一同參與,以精彩的策展內容,邀請民眾前往一探究竟。 2023臺灣文博會完整攻略>>文博會官網、五大展區、十大亮點、空總文化策展 資料及圖片提供」文化部、台灣當代文化實驗場 編輯」林靖諺

Interior 360

基隆「潮藝術」活動自2015年舉辦,至今將邁入第8年,以地景裝置豐富了海岸線,讓作品在海天相遇,透過藝術重新喚起在地認同。 2023年基隆潮藝術以「海光介面」為主題,並規劃了「海底奇幻-永恆之藍」、「海之表面-遇見希望之光」、「穿越介面-藍與人之對談」三項子題,由國立清華大學科技藝術研究所專任教授曾鈺涓老師,與亞東科大講師蔡致偉老師共同策展,講述貌似平靜無波、波光粼粼的海平面,在這介面之上和之下卻是完全不同的生活系統。而在人類開始試圖對海面之下進行更深入的探究後,會在這片奇幻、美麗又未知的海洋裡找尋到什麼,又會有什麼想法呢? 2023基隆潮藝術主視覺。 今年潮藝術將於9月28日起盛大開展,邀請國內外知名藝術家設置10件裝置藝術作品,從三種不同視角詮釋基隆與海洋的關聯;同時,展期間也將在正濱漁港舉辦一場以海洋文創與海味美食為主題的「海光市集」。 精彩作品介紹 成若涵創作作品《界》,在承載著過往與現在、海底與岸上、人與生態的舊漁會大樓牆面上,刻劃對於界面的想像。 漁港旁草地上的《微光漂浮》,是演化中的生物,透過作品,王振瑋想表達生物體在自身與外在環境的多元碰觸中持續地演進。 宮城有加與LUA RIVERA則提醒人們,海洋生物在漸被破壞的海洋生態中,正在努力掙扎求生中,因此宮城有加《海龜休息中》提供海龜,一個舒緩的休息空間。 LUA RIVERA《強大的水母》則展示了水母的魔幻神秘與強大生命力。 大岩.奧斯卡《現代海洋野生生物》以幽默的手法,創作出罐頭魚、吸管魚等角色,警示垃圾演化成為漁獲的未來預測。 曾煜譡《深海對話》以深海潛水伕頭盔提供觀眾進入深海之中,觀看海洋生態系統的危機狀態。 詹維欣《順光號》是由光幻化而成的船,希望帶領觀眾順著光的方位航行,找回討海人駕著漁船出海,與海洋共生生存的美好! 禹禹藝術團隊在阿根納造船廠的作品《介隙之光》,講述從水的縫隙中,光的能量引領著生命的方向,展期每晚的聲光展演將帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。 基隆在地藝術家李奇鴻的作品《流》,位於和平橋上,以歷史為脈絡、阿美族十字繡意象為手法呈現,流蘇材質隨風擺動如立面虹浪,於夜晚則如浩瀚山海裡不捨晝夜的歷史之流。 王耀瑞《瓶中船-沉浮》則是作為勇敢冒險象徵,在「浮」與「沉」中,人與海洋一起相伴面對未知未來的拚搏。 2023基隆潮藝術期待邀請大眾來到基隆,在壯闊海洋景觀與豐富海洋資源的氛圍中,感受藝術家的呼籲:保護海洋,共同守護基隆的未來。在俯瞰注視海洋的粼粼波光時,以善與真,以愛與誠,穿越介面,關懷感知介面下的世界真實。 2023基隆潮藝術 日期」2023年9月28日至10月15日 地點」正濱漁港周邊、色彩屋、和平島、阿根納造船廠 資料及圖片提供」基隆潮藝術 編輯」陳映蓁

Interior 360

忠泰美術館推出全新當代藝術展《未來的生命,未來的你─數位、機器與賽博格》(The Future Life, Future You – Digital, Machine and Cyborgs)。延續上檔展覽中以建構城市與文明的基礎「人」出發,由反思擁有肉身的「人類」存在與本質,並進一步探問「生命為何」,思考人與科技共構的未來生命情境和議題。 本展邀請沈伯丞擔任策展人,匯集來自英、美、法、日、德國與埃及、西班牙、墨西哥、台灣共15組國內外藝術家與團體,帶來6組全球首展及4組全台首度亮相的新作,透過AI演算、大數據、深偽技術、穿戴裝置、賽博格等科技與藝術的結合創作,映射出藝術家們對未來生命形貌的多元想像。 策展人沈伯丞個人照。 走進展間,探索生命為何? 當AI人工智慧、機械穿戴手臂從科幻電影橋段躍入我們的日常生活中,科技改變生活,也逐漸影響了生命的樣貌與演化,生命開始超越人類肉身的物理型態時,我們又該如何去思考未來的生命與生活? 策展人沈伯丞以其長期的藝術計畫「再・創世:智慧生命的衍生型態」研究為基礎,從生命是一個持續發展中、創造中的概念策劃本展,從藝術視角思辨,當科技介入了生活與生命,生物六大分類之外是否還將多出「科技界」?物競天擇「演化論」與科技始終來自於人性的「控制論」交會之下,未來的生命與生活情境又會有怎樣的想像。 展場照。 沈伯丞表示:「展覽所意欲投射的並非僅是關乎生命的『科技』,更是關乎新科技情境中『生命樣態』的人文思索與美學關懷。」,展覽邀請了Aiden Faherty、Hassan Ragab、Jake Elwes、JIZAI ARMS project team、Mal Bueno、Markos Kay、Martin Backes、Moon Ribas、Patrick Tresset、Universal Everything、陳乂、陳萬仁、陽春麵研究舍─陳姿尹、莊向峰、黃新、蘇匯宇,15組用創作回應科技浪潮的藝術家與團隊,透過3個子題「流動的生命與身體」、「數位裡的你與數位的它」和「機器、人與賽博格」,引領觀者凝視現場作品,直面新生命與新生命情境的提問、想像與思索。 展場照。 流動的生命與身體:當科技鬆動了生命與身體定義 地球上的生命經歷數十億年的自然演化,形成了如今的物種樣貌,隨著科技的日新月異,無序且隨機的自然演化過程被演算與邏輯控制,生命觀點與身體型態恰是「人擇」的證明,現實與虛擬之間的邊界逐漸模糊鬆動,生命與身體的型態也有了更多解讀。 英國藝術家傑克.艾維斯(Jake Elwes)首度在台展出的〈Zizi動起來:深偽變裝烏托邦〉,將深偽技術(deepfake)與酷兒群體結合,從AI演算中誕生的變裝皇后們,在如同櫥窗的螢幕中不斷流轉變換軀體與角色,企圖反思人工智慧的族群概念,打破固化的性別與身體定義。 台灣藝術家蘇匯宇的〈The White Waters〉三頻道錄像作品,以「後人類」敘事補述經典傳說《白蛇傳》,從文本中人、蛇異種的身體流動,解構生物界的邊界。 埃及建築師哈桑.拉賈(Hassan Ragab)的系列影像,提取人與建築的影像,透過AI圖像生成系統Midjourney、Stable Diffusion等,將建築從「生活機器」,幻化為能走秀、跳舞的人形「生物活體」。 11月中旬將加碼開放忠泰企業大廳展區,展出英國藝術團體Universal Everything的知名作品〈變形〉,巨型人形影像,邁著未曾停止的步伐,宛如電影《驚奇4超人》般從石頭、火、水、金屬等自然的元素不斷地演化變形,映照著生命與人類的演化從不止息。 數位裡的你與數位的它:演算法環境中人類與生命的形象 當生命與身體在演化與演算交會時被重新定義,數位維度中對「自我」與「他者」的認知也將有所轉變。 1.「你」:人類於演算環境中的形象 關於人類於數位環境中對「自我」的認定,甫獲得林茲電子藝術獎的台灣藝術團隊陽春麵研究舍─陳姿尹、莊向峰,於本展中將得獎作品《Inter net》系列延伸出兩組全新現地創作,接續探討AI演算中「我」的形象。 空間互動裝置〈Inter net – Labeling me〉中,可見AI判讀標記、搜尋引擎記錄,以及機器人與觀者「眾包標註」下的「我」的形象。 單頻道演算影像裝置〈The Portrait - The Crowd’s Portrait of Me〉與〈The Portrait - My Self-Portrait〉將描述藝術家的文本轉換成特徵向量,以看似雜訊的影像,勾勒出數位足跡中的認知肖像。 陳萬仁作品〈歪腰一下〉,位於美術館天井中,讓觀者以仰望的視角,觀看由藝術家3D繪製的人形,將現實去背進行數位縫合,行走於數位時空裡無止盡的空循環與延伸。 墨西哥藝術家馬爾.布埃諾(Mal Bueno)全球首次展出的作品〈終曲〉,將與作品互動的觀者形象上傳到數位維度中,直覺呈現數位演算法中的「你」。 2.「它」:演算誕生的新生命型態 當現實生活中的元素與概念轉化成編碼再重新生成,人的意識與選擇,又會如何影響新生命情境? 台灣藝術家黃新的全新創作〈生成速寫:多肉植物園〉即時演算影像裝置,便是將多肉植物由演算法生成速寫畫,以程式的幾何造型來解構日常的場景。 陳乂的人造風動模擬裝置〈風場〉,以風量、風向與風的聲音資訊作為採集與實驗項目,將AI演算法生成的數據模型匯入機械裝置結合,由蘆葦般的發光體演繹一段模仿自然風吹的搖曳姿態。 以數位人造生命為題,英國藝術家馬科斯.凱(Markos Kay)的〈非生物起源〉,直接在數位環境中生成擁有鮮豔色彩,如同細胞般的新物種,藝術家試圖透過創作生命探詢生命起源。 在TikTok抖音擁有超過50萬粉絲的「Coolacloy」,創作者是來自美國的藝術家艾登.費海提(Aiden Faherty),本次展出的影像作品〈穿越超驗森林之旅〉為藝術家首次於國際間展出的作品,透過AI深層學習模型捕捉自然界資訊生成的生態系,讓觀者進入現實與想像無縫融合的愛麗絲夢遊仙境。 德國藝術家馬丁.貝克斯(Martin Backes)的擴增實境創作〈我知道什麼?我只是個機器?!〉,讓觀眾透過行動裝置與懸浮在美術館空間內的正圓球形機器人相遇、對話,藝術家試圖透過AR擴增實境昭示數位維度裡的新生命型態。 機器、人與賽博格:人與科技重新共構的生命情境 科技趨勢預言家凱文.凱利(Kevin Kelly)曾提出「科技界」的概念,即科技體為生命的第七種型態,而人工智慧的發展,彷彿回應著此概念,預告了人與機器之間的新關係網路。 法國藝術家帕特里克.特雷塞特(Patrick Tresset)透過作品〈人類研究#2─公雞與狐狸等的大虛幻〉,思考著機器、人之間的多重可能性。機器手臂進行素描繪圖,如同人類般觀察、提筆,探索著機器如何學習成人的過程,同時也由此行為反思機器的「創作」是否為創作?是否為「藝術」? 機器學著成為人,而人則試圖將肉體改造為混合機器的「賽博格」。被喻為世界上第一位女賽博格藝術家的西班牙藝術家穆恩.里巴斯(Moon Ribas),通過將地震傳感器植入體內,讓身體與大地的律動結合一體。首次在台展出的作品〈在蒙塞拉特山等待地震〉為一支雙人舞作,由地球掌控節奏和強度,而藝術家則透過接收地震波動的強弱來詮釋舞曲。 日本東京大學實驗室研究計畫的自在肢計畫團隊(JIZAI ARMS project team),則以外掛型態研究開發穿戴式機器人模組《自在肢》,形似電影角色「八爪博士」的穿戴肢,能由使用者自由改變其穿戴型式,試圖探索賽博格社會中,不同「數位賽博格」之間所能發生的互動。 未來的生命,未來的你─數位、機器與賽博格 日期」2023年9月9日至2024年1月28日 地點」忠泰美術館、忠泰企業大廳 資料及圖片提供」忠泰美術館 編輯」陳映蓁

Interior 360

俄羅斯著名的海上貿易要道「海參崴」,不僅是最大城市,亦是經濟與人口最為發達的地區,作為俄、中、朝的三國交界,三面臨海的地理條件,逐漸成為俄羅斯在太平洋沿岸的最大港口。其中,坐落在金海灣的VLADIVOSTOK Grand Hotel & SPA,Alexander Vorobyov的新餐廳-BENUAR在此盛大開業,得益其近海優勢,優美的沿岸風景輕鬆納入眼底。 輕透玻璃引光入室,捎來敞亮之景。 作為The Toy Moscow的旗下餐廳BENUAR,起初被認為是The Toy project的延伸,但實際上兩者並無關連,嶄新的設計語彙經團隊巧手打造,為大家帶來獨特風貌。另一方面,BENUAR的定位十分特別,白天是用作工作會議與朋友聚餐的精緻餐廳,夜晚則是舉辦各類表演節目的放鬆場所,其靈感源自周圍的海港特色,為善用此優勢,設計團隊以玻璃帷幕圍塑空間,引光入室呈現敞亮之景,當陽光輕灑於海面上,其所折射出的瀲豔光點,輕緩柔和地映入眼簾,令人不禁想起位於地中海的Cipriani餐廳,而裝設的大量窗簾,則滿足了白日遮陽、夜間隔音的需求。 結合海港特色,以藍、橘兩色點綴,並裝設窗簾滿足多樣功能。 為塑造如「家」般的舒適空間,結合堤岸元素以「遊艇」為發想,設置兩道牆圍塑通道,隔著岸邊遙望即是湛藍海洋。藉由材料的靈巧運用呈現自然紋理,透過細膩點綴達到完美平衡,打造愜意的用餐空間,賦予業主與顧客極致的五感體驗。 色彩與藝術 打造獨特氛圍 穿過玻璃門步入大廳,眼前是如紅木盒般的意象,步入木色通道,是以縞瑪瑙裝飾外牆的酒吧,搭配閃電造型作點綴,展現獨特的視覺景致。 通往酒吧的木盒通道。 酒吧區。 與深沉暖木酒吧不同的等待區,以白、灰色為主調,搭配高挑天花與大面窗景,顯得明亮而大氣,而橘與藍的椅子,更豐富了整體視覺層次,以鮮豔之姿營塑活潑氛圍。 等待區以白與灰圍塑,高挑天花顯得大氣巍峨。 以綠與木色調鋪陳空間,並裝飾植栽形塑花園意象。 一旁同樣被輕透玻璃圍塑的附屬空間,則以綠色與木色為基調,並在天花裝飾植栽,塑造與主空間風格相異的冬季花園。 自拍區的大型米老鼠裝置。 設置藍色米老鼠及大手藝術裝飾,使空間顯得十分詼諧有趣。 特別的是,設計團隊裝設藝術品與空間語彙相搭,例如在自拍區的大型藍色米老鼠,以及拉著厚重窗簾的大手,為場域增添趣味性,營造優雅而不失幽默的愉悅氛圍。 運用高挑天花優勢規劃夾層,賦予極佳視野。 令人驚豔的是,為提供顧客一致的全方位視角,特別注入巧思布置座位區,同時設置供貴賓用餐的獨立Benoir小屋;七尺高的天花自然圍塑出夾層,佐以舒適的桌椅與沙發,予顧客絕佳的觀賞視野。設計團隊表示,本作無論是室內設計還是供應餐點,皆緊扣著海洋主題,是個值得讓人深入探訪的休閒景點。 貴賓用餐區。 《BENUAR餐廳》 設 計 者」Bureau ARCHPOINT / Valery Lisunov, Ekaterina Ageeva, Sergey Kuznetsov 攝 影 者」Alexander Khom 坐落位置」俄羅斯 面 積」150.6坪 資料及圖片提供」Bureau ARCHPOINT 編輯」林靖諺