Interior

359

2023 世界客家博覽會-台灣館

台灣第一個以「族群」為主題的世界客家博覽會,以台灣為起點接軌國際、串連全球,為世界客家族群提供文化交流平台,於2023年8月11日至10月15日在桃園盛大登場。主視覺以「島嶼」為概念,由有機、不規則狀態的色塊堆疊而成,藉正負空間處理及線條安排,在島嶼群山、原野中形成數個不同人像側臉,既象徵著不同族群,亦因方向交錯排列,呈現相互對話、團結邁向未來之意,同時呼應展覽主題「扎根與共榮」。 主展區A,客家文物陳列展區。 館內展區識別取用主視覺的相異色彩為準則,像是台三線客莊盛產柑橘,以橘色代表客家人的好客熱忱;六堆區遍布山區及平原,其綠色象徵和平、自然及生命力;台九線位處台灣東部,湛藍色彩訴說沉穩而平靜的海洋,有著航向未來的寓意;都會客生活在不同族群及科技人文的交融處,以紅、青混合而成的紫色對應,象徵理性與熱情的結合;其餘數個獨立縣市展區,為反映客家文化的蓬勃發展,以充滿活力、熱情的桃紅色表現遍地開花之意。 台北市展區。 儘管每個色塊有其獨特色彩和形狀,卻共同代表著館中數個不同展區,以及多樣的客家腔調。這些色塊巧妙分布在各個角落,彷彿引領著人們穿梭於客家文化世界中,不僅可蒐集完整的文化知識,更能深入體會其豐富多元的魅力。 扎根與共榮-有客當靚(最美) 數百年來,客家人便是在充滿變動的未知氛圍下,逐漸適應台灣環境與生活,讓這塊土地不再是他鄉。經歷不同政權的交替與社會發展,客家人在追求生活的過程中,學習外語、接納異國文化,在這多元文化交織的過程中,對於族群認同及文化傳承,顯得極其重要。 新竹縣展區。 在傳統客家社會中,對族群認同再自然不過,然而在現代,客家認同成為一種主動選擇,語言也在逐漸弱化,因此期望藉由博覽會訴說回憶話語,體現世代傳承的生活,讓客家樣貌持續在這片土地上發光發熱。 台九線-花蓮展區。 博覽會以「扎跟與共榮」為題,藉由「適應台灣」講述客家族群扎根台灣的生活與文化,從「豐富台灣」展現客家族群對自身乃至台灣的貢獻與影響,集結自信與創意,以三大主題呈現台灣客家在不同時代下的努力與改變,透過縣市展區豐富樣貌,引領人們看見台灣客家精神與活力。 主展區A,重現客家文學。 台灣館主展區由柏成設計JC. Architecture & Design操刀,共分為A、B兩區。A展區以過去、近代、當代等三階段呈現,演示台灣客家文化從傳統到現代的演變,以「適應台灣」講述對客家文化的初步認知;「豐富台灣」認識台灣客家的發展重點;「共享台灣」看見精彩多元的當代客家樣貌。 主展區B。 主展區B,語言互動區,客家語唸得愈標準,螢幕上所顯示的字愈清晰。 B展區則是以語言作為載體出發,藉由與客家語的互動遊戲,從溝通中拉近兩者間的連結,就如客家人所流傳的俗諺「寧賣祖宗田,莫忘祖宗言」,鼓勵持續學習、使用母語,讓文化與生活結合,在實踐中讓文化不斷延續、創新。 資料及圖片提供」台灣設計研究院 編輯」林靖諺

Interior 359

據馮贄《雲仙雜記》所載,唐朝韋陟襲封郇國公,不僅精於烹飪美食,每有來客,必能酒足飯飽而歸,後以「郇廚」代稱盛宴。如今,「郇廚」在成都繁華的交子公園商圈延續「雅人清致」的品牌風格,結合東方的溫潤雋永與現代化的摩登審美,於鬧市中取靜,於紛繁中致雅。 設計別緻的水景庭院,營造清幽氛圍。 LDH DESIGN聚焦「藝術氛圍感」的直觀打造,讓實體空間與群體感受交織映襯,使「氛圍感」觸達心靈的每一個角落,享用多維度的詩意盛宴。 多維的詩意空間 在幕牆林立的核心都市建築群中,郇廚設立了一個別緻的水景庭院引導來者疲憊的腳步通往入口,宮燈夾道,水面波光粼粼,洗淨來客一身塵囂、沈澱心靈的浮躁。 接待前臺陳設簡單不失貴氣。 接待前臺暈黃的燈光自下往上打亮空間,營造如「爐火」般溫熱的視覺體驗,樸實的石牆與近似漣漪水紋的地面,種種材質構建出典雅的氛圍,煥發令人安心的暖意。 連接上下層的階梯入口。 通過一個旋轉樓梯,上下兩層空間得以連接,金屬質地的素材在設計師的巧妙安排下呈現布料般摺疊迴旋的姿態,以曲線點綴柔化整體的厚重感,使其莊重中猶帶懸念,拾級而上,每一階的停留都足以玩味不同角度的意趣。 以自上往下的角度觀望,可以看出樓梯呈現鸚鵡螺狀的黃金比例。 古今交會的元素 石灰色的承重柱和牆面撐起視野內大半面積,搭配金屬和肌理漆等渾厚材質,從大體層面突出沈穩雍容的中式風格,同時也在此基礎上刪繁就簡,飾以現代化的桌椅和餐具,讓整個空間開合有度,冷暖色過渡和諧,層次自然,使人在用餐過程中置身於古今交融的空間,體會詩畫裡的情態。 燈光朦朧與詩意氛圍,強化用餐的儀式感。 將傳統中式元素解構,設計團隊在整體平面和立面中尋找一個「不對稱的平衡點」,在每個轉角,豐富而不雜亂地堆疊「閒庭信步」的雅意。 仿珠簾意象的燈光搭配皮質家具,烘托現代中式的典雅風格。 暖黃的燈光通過格柵暈開斑駁的光影,在半開放式的空間渲染靜謐的氣氛,每個光點的設計方向都點亮了設計者精心打造的細節,讓遊走於其中的人們彷彿在欣賞書畫之餘也將自身融入其中。 不同材質的牆面搭配不對稱設計,形成錯落有致的轉角風情。 鬧中取靜 在設計學語境裡,能觸動消費者內心最深處的情感及某些認知的體驗,才是設計的核心價值。自然豐厚的大地背景色使整體承載安靜的樸素之美,從容且安寧,加以色彩活潑鮮亮的花草點綴,還原「食傍於山林」的高雅之意。 窗外的自然光和室內光源穿透窗戶從不同角度向內投射,在空間內交織。 散台區空間以舒適為設計主調,燈光朦朧,瀰漫著輕鬆的氣氛,喚起人們同行的親密度,走道恰到好處的距離,促進隨心隨性的溝通。 陳設溫馨的散桌區。 而包廂設計則捨棄浮華的裝飾,還原視覺上的「靜」與「淨」,團聚在清幽高雅的包廂之中品食,將人情百態和詩情畫意融於一爐。 天花板挑高,用層次突顯包廂的空間感。 溫暖的家具陳列,燈光朦朧,烘托恰到好處的氣氛,強化用餐的儀式感;恰到好處的空間尺度,不受干擾的舒適,將日常的進食過程融入詩意,留下內心雋永的迴響。 透過格柵的暖黃燈光使厚重建材渲染溫暖氛圍。 美學並不止步於形體的表現,而是通過具體的形象讓人們通過感官的知覺觸發情感和思想的共鳴。空間的真實內核,一定擁有可見、可品、可感的複合屬性。「郇廚」的氛圍感,源於古今中外不同元素的解構與重組,同時也源於站在食客角度的需求角度與自身特色的平衡,做到每一個細節的精心雕琢與考量。 成都 郇廚餐廳 設計者」LDH DESIGN/劉道華 參與者」程仟元、 曲天佑 、程藝、楊平、王龍、李友哲、謝妲峰、王孝玲 攝影」王廳-如你所見 地點」中國 項目面積」424坪 資料及圖片提供」LDH DESIGN 編輯」江瑜

Interior 359

第二屆馬祖國術藝術島將於今年9月23日登場,將更深入四鄉五島,邀請國內外藝術家帶來70件作品,其展現形式多元豐富,包含戶外裝置、室內展演、繪畫、表演藝術、飲食體驗等,與馬祖天然美景相映成趣,還有多款跨界聯名商品,讓登島旅行充滿想像與驚喜! 第二屆馬祖國際藝術島邀請7國藝術家,超過80組創作團隊與在地共創,帶來70組精彩創作。 馬祖走向國際,國際走入馬祖 馬祖國際藝術島是一個為期十年的計畫,一年比一年更加精彩,不只展出作品數量增加,由國內外及在地藝術家共同參與,也逐步擴展到四鄉五島。今年有在地策展人李若梅、曹楷智領軍的「島內視角計畫」;以在地閒置民居空間作為創作場域的「轉厝計畫」;從東莒接棒到東引、由馬祖青年蔡沛原策展共創的「迴島嶼吧」;以飲食體驗為主體的「味蕾實驗室」,還有國際級的表演藝術,搭配秋慶的民俗三節,以及宜人的天候和盛產的海鮮,將帶給旅人最深刻的饗宴。 藝術家伊祐.噶照《海就是我的陸》作品手稿,以除役軍艦零件重組予以改造,重現與再造馬祖人漂泊移動的記憶。 文化是生活的累積,而不同文化的交流與碰撞,往往能打開視野,看見文化的多種面貌。隨著疫情解封,第二屆亦加入更多國際視野的對話,包含日本的高橋匡太、胡宮雪娜;韓國的藝術家咸京我(Kyungah Ham);德國的拉斯.科普索(Lars Koepsel);法國的藝術家艾瑪.杜松(Emma Dusong),以及馬來西亞的劉靜怡、盧森堡的斯文.加斯陶爾(Sven Gastauer )、克勞汀.阿倫特(Claudine Arendt)等,也特別邀請到韓國REAL DMZ PROJECT(真實非軍事區計畫)的策展人金宣廷(Sunjung Kim)及首屆芬蘭赫爾辛基雙年展共同策展人Pirkko Siitari一同登島交流,回應馬祖的冷戰前線、海島經驗和信仰文化等議題。 日本藝術家高橋匡太《通往雲的故鄉》作品示意。 「島嶼風景」計畫德國藝術家拉斯.科普索(Lars Koepsel)作品《想像...》。 讓藝術成為島嶼酵母 本屆策展以「生紅過夏」(tshiang ngoyngˋkuoˋha^)為命題,是以閩東語講述馬祖家釀老酒釀製發酵過程的一句俗諺。總策劃吳漢中說明,「生紅」指的是冬天新釀老酒,開罈過濾後的酒汁呈現桃紅色澤;「過夏」暗示唯有經過細心地保存,才能通過夏天的錘鍊,化作帶琥珀色澤、更溫潤順口的馬祖老酒;因此,生紅過夏象徵第二屆經歷發酵與淬煉的過程,屬於馬祖的島嶼博物館正在藝術的醞釀下成形。 主視覺以馬祖珍貴並具代表性的日常風景,呈現馬祖印象切片。 主視覺再度聘請IF OFFICE 馮宇,基於第一屆藝術島主視覺的設計脈絡,以非日常視角,呈現七組馬祖日常俯拾皆是的美景,並提煉出馬祖專屬的顏色,作為主視覺的色彩基調;另外還特別邀請到出生馬祖的當代書畫名家陳合成,以柔中帶剛的書法筆觸,詮釋今年的主題字,完美融合了當代設計思路與傳統書畫文化精髓,呈現既思古又創新的豐富意涵。 精彩作品搶先看 來自日本沖繩的藝術家胡宮雪娜表示,她走訪了許多戰地據點,和她的作品非常契合。和平是全球的普世價值,位於冷戰前線的馬祖,更能感受到戰爭與和平的拉扯,因此她帶來《和平小菜一碟(10XL)》作品,透過巨大的槍枝與鴿子結合的氣球裝置藝術,呈現當戰爭(槍)的威脅越大,需要同等巨大的和平(鴿)力量來反制,希望讓大家反思反思戰爭與和平的矛盾概念。 日本沖繩的藝術家胡宮雪娜帶來《和平小菜一碟(10XL)》作品手稿。 國內知名策展人Nakaw Putun及藝術家洪榆橙則一同分享了書信計畫的策展細節,在交通不便的馬祖,信件是過去島上人們與外界交流的重要媒材,這些信件通常是家書及情書,書信文化也成為馬祖島上的另一道風景。《收信快樂》這件作品,取自手寫信常使用的開頭問候語,透過剪花藝術及多媒體影像的設置,讓往昔與現代觀者在同一個時空相遇;《消失的蟲洞》則呈現馬祖田野在地的書信,彷彿領人走入時光隧道。 本屆負責味蕾實驗室的策展人王詩鈺認為,夏秋之際正是馬祖食材豐盛的季節,加上馬祖特有的老酒釀也在此時完全發酵,因此邀請多組專業餐飲工作者與島上店家、返鄉青年、風土工作者一起創作,期待透過這個計畫挖掘更多元的島嶼風味。 「味蕾實驗室」計畫邀請世界麵包冠軍陳耀訓和馬祖味道對話。 由在地青年共同策展的迴島嶼吧計畫,從第一屆的東莒傳到東引。面對馬祖青壯年人口外流,策展人蔡沛原以東引設計之島為題,在藝術共創的基礎加上設計力,透過東引青年的現在進行式,解析馬祖各島青年回島嶼後的日子裡,如何轉換觀看視角,以種種方式通過考驗。 「迴島嶼吧」計畫策展人蔡沛原以東引設計之島為題,在藝術共創的基礎加上設計力。 台電公共藝術不僅在北竿電廠由一隱照明團隊創作精彩永久的作品,南竿也有視覺藝術裝置的展出;配合周末動態展演,更有餐車創作者帶來不同的味覺饗宴,讓觀者從戰地據點、退役電廠、在地咖啡店,一同走入馬祖在地時光。 「島嶼生息」計畫策展人台電公共藝術,由一隱照明團隊在北竿電廠創作精彩作品。 本屆也邀請布拉瑞揚舞團、優人神鼓、舞蹈空間舞蹈團、FOCA福爾摩沙馬戲團、台北市立國樂團等國際級表演團隊登島演出。「第二屆馬祖國際藝術島」將於2023年9月23日至11月12日在四鄉五島展開,預計將有9個計畫、70件作品,透過這場生命力迸發的藝術盛典,一起欣賞馬祖經時間淬鍊的風土文化和地方能量。 資料及圖片提供」馬祖國際藝術島 編輯」陳映蓁

Interior 359

屢獲國際大獎屢獲國際大獎、在世界各地受邀展出的澳洲科技藝術團隊ENESS,9月29日起將於「誠品生活新店」獨家現身,帶來亞洲首次藝術特展!由ENESS創辦人Nimrod Weis親自跨海來台,策劃難得一見的《AI靈感大師:澳洲3D光影觸動樂園》大展,在500坪寬敞的展場空間「實驗場」展出巨型藝術創作,透過俏皮可愛的奇幻角色與時下最熱門的AI互動技術,打造震撼感十足的沉浸式3D聲光體驗。 ENESS在法國展出造成廣大迴響。圖為法國展出的原角色「瑜伽士」與「沉睡山靈」。 甫於法國結束展出的作品將全數抵台,更為誠品生活新店量身訂做台灣限定全新角色,不僅能親眼目睹經典角色「靈感大師Modern Guru」藉AI互動即時生成詩籤、為人生解惑,還能親身感受「沉睡山靈The Whispering Mountains」在3D觸動下,展現奇幻的光影變化。 原展經典角色「沉睡山靈」,造型圓潤可愛吸睛。 亮點1:台灣限定角色全新登場 此次展覽保留了原展經典角色及AI科技,在法國造成轟動的靈感大師(Modern Guru)、沉睡山靈(The Whispering Mountains)等原作都將全數抵台與觀眾見面,藝術團隊ENESS更為了挑高場域擴大展出規模、獨家創作台灣限定全新角色:太陽神(The Sun God)、森之舞者(Forest Dancer),另增添了各種高矮錯落巨大神木群,營造一座台灣獨有的「科技信仰森林」。 法國展出的原角色「瑜伽士」將進化升級為台灣獨家角色-10米高倒立「森之舞者」。(圖為法國展出照片) 亮點2:外型奇幻高聳 巨大的科技森林中,藏有色彩絢麗、造型夢幻的4大靈魂角色。不論是巨大太陽神、高聳樹林、6米高的靈感大師及身長10米的森之舞者,讓觀眾彷彿喝了縮小藥水般,置身於愛麗絲的冒險視角!擁有靈活雙眼的沉睡山靈匯集成迷你版群山圍繞眾人,幻化成慵懶逗趣的自然景致;揭開靈感大師的廬山真面目,透明橢圓體上擁有兩對彷彿復古電玩裡「像素感」LED數位眼睛,搭配俏皮小巧嘴巴,靈感大師將以親民之姿與大家見面。 由數個沉睡山陵匯集成迷你版群山,營造慵懶逗趣的自然景致。 靈感大師兩對復古像素感LED數位眼睛為其一大特點。 亮點3:互動藝術先鋒代表,開創AI即時體感追蹤技術 夢幻俏皮的藝術作品其實蘊藏玄機,ENESS創辦人Nimrod Weis表示:「緊密互動、享受玩樂、探索環境都是展覽很重要的一部分。」,此次展品共結合AI技術、即時體感追蹤、觸動感知與聲光體驗等4大科技技術,本展中的沉睡山靈、靈感大師、森之舞者及太陽神皆能透過AI感知演算能力,即時產生互動,打造零距離的藝術樂園,在立體聲光環繞、視覺與觸感的沉浸式互動下,展開科技與人性的朝聖之旅。 「靈感大師」即時互動籤詩為其經典畫面。 亮點4:澳洲團隊親自抵台操刀 1997年成立的澳洲藝術創作團隊ENESS,由創辦人Nimrod Weis所帶領,團隊致力於打造適合所有年齡層的藝術氛圍,且尤擅利用多媒體及資訊工程技術打造互動友善的巨型藝術作品,從自然悠閒的戶外場所,再到日本森美術館、澳洲墨爾本博物館等重量級藝術殿堂都能見到其作品。 ENESS創辦人Nimrod Weis將親自抵台布展。 該團隊也備受資深設計類媒體關注,像是義大利著名建築設計雜誌《Designboom》、設計和建築新訊為主軸的英國雜誌《Wallpaper》、關注科技與人文影響的美國雜誌《Wired》等,更是於2022年及2023年分別獲得全球設計界的極大殊榮-墨爾本設計獎金獎、澳大利亞設計獎金獎;ENESS不僅鑽研科技與藝術的結合,也擅長將抽象觀念具象化,對於當代社會議題亦別具巧思,並將這些想法透過幽默詼諧的方式呈現於展覽中。 2022年獲得澳大利亞設計獎金獎、2023年獲得墨爾本設計獎金獎之作品。 ENESS擅打造外型夢幻可愛的巨型藝術作品,深受大小朋友喜愛。(照片取自ENESS官方Instagram:@studioeness) 《AI靈感大師:澳洲3D光影觸動樂園》 日期」2023年9月29日至2024年1月14日 地點」誠品生活新店3樓實驗場(新北市新店區中興路三段70號) 相關票務資訊請點此 資料及圖片提供」誠品生活 編輯」陳映蓁

Interior 359

紅磡,古有赤磡、赤砍、紅碪之名,位於香港九龍半島的東南部。1856年之前,由於此地的海邊全為紅色岩石,加上漁船常停泊於此灣,而漁民又稱泊船的凹入地形為「磡」,故有了「紅磡」之名。 《海名軒》是一間位於紅磡區的住宅。 現今的紅磡區隨著舊城區的重建,以及紅磡灣的大面積填海,以住宅樓宇居多,而《海名軒》就是一間位於紅磡區的住宅。 全作以一片寧靜的淺灰色遊走在整個空間當中,並適當地運用淺色的大地色系平衡整體的視覺溫度。 設計師說道,有別於時尚、追求潮流的設計風格,屋主更希望此空間能夠「持久耐看」。為此,他選擇運用木色、大地色和灰色等融合度高的色板,再將不同的天然飾材鋪砌到簡約柔和的淨色之上,為屋主打造一個簡約卻充滿層次美學的靜謐居所。 客廳倚著壯麗的弧形窗景規劃。 全作以一片寧靜的淺灰色遊走在整個空間當中,並適當地運用淺色的大地色系平衡整體的視覺溫度,營造一種純粹靜雅的居家氛圍。 灰塑造的淡雅與靜謐 客廳倚著弧形窗景規劃。電視牆選用弧形圍飾板呼應空間的弧線布局,並以一質感豐富的壁紙呼應壯麗的海港風景;搭配古銅鋼飾加上特色雲石鋼材組成的吊架點綴,在簡約之中展現豐富的視覺層次。 餐廳,以一盞吊掛式的雲朵吊燈,成為了公共空間的焦點。 餐廳則以一盞吊掛式的雲朵吊燈,成為了公共空間的焦點。三朵不規則的軟綿燈飾,以暖和又柔和的光暈與周圍的大地色系融為一體;佈置在周圍的收納櫃體,則透過金屬層架的點綴,活潑了原本白色量體予人的單調語彙。 透過金屬層架的點綴,活潑了原本白色量體予人的單調語彙。 設計師提及,整體格局他並沒有做大幅度的更動,但考量屋主平常的下廚習慣,需要更大的料理場域,所以他選擇拆除傭人房隔間,擴大廚房的空間並增添使用的靈活度。 考量屋主平常的下廚習慣,擴大廚房的空間並增添使用的靈活度。 有別於公領域的「持久耐看」風格,屋主希望主臥室的設計可以更加女性化;為此,設計師將輕歐式的設計元素揉合至現代風格中。像是床頭背牆以紋理質感豐富的壁紙以及古銅鋼線點綴;另一面則運用歐式花線勾勒置頂的衣櫃和電視櫃,搭配金屬把手就形成了一幅帶有獨特風景的牆面。 主臥室,將輕歐式的設計元素揉合至現代風格中。 浴室維持一貫的簡約明亮風格,選用紋理突出的石材配以簡約的古銅勾勒線條,藉材質的延續,讓精緻細節散落於整個空間,為屋主打造一個現代又舒適的休憩氛圍。 主臥室浴室,選用紋理突出的石材搭配古銅勾勒線條,維持簡約明亮的風格。 客臥則以日式美學wabi-sabi侘寂風格作為設計主軸,大量選用天然的日系材質為元素,如藤鋼衣櫃、原木材和木條等,去平衡整體居所的視覺溫度,讓臥房空間回歸大自然的質樸步調。 客臥,以日式美學wabi-sabi侘寂風格作為設計主軸,大量選用天然的日系材質為元素。 書房提供屋主平常工作與休閒閱讀使用,所以僅簡單配置了一個書桌,後方則規劃置頂的收納櫃搭配陳列架以及燈槽,為視覺增添層次感。 書房,配置書桌與收納櫃。 設計師表示,比起潔淨的純白色,他認為帶有一點灰階的白更為持久耐看。他希望藉由灰階色的沈穩與靜謐,為屋主打造一座恆久不變的安穩居所。 選用質感豐富的壁紙,搭配古銅鋼飾與特色雲石鋼材組成的吊架,在簡約之中展現豐富的視覺層次。 Grande Studio / Matthew Li Grande Studio是由Matthew Li和Maggy Cheung於2013年創立的室內設計工作室,憑藉廣泛的行業經驗,工作室的作品從住宅和商業室內設計延伸到品牌設計,通過將美學、功能性和可持續性相結合的空間來提高生活質量。從研究、實驗和經驗中收集見解,以創建有意義的室內布局和設計,這被廣泛認為是近年來出現的獨特實踐之一。 資料及圖片提供」Grande Studio 編輯」歐陽青昀

Interior 359

「ART FORMOSA福爾摩沙國際藝術博覽會」於8月25日至27日在台北誠品行旅盛大舉行,秉持精緻、高端、當代等理念,聯手國際重要藝文機構,迎接來自全球頂尖的當代藝廊與優秀藝術家,以完善的策展規劃及藝術家創作理念,呈現精彩絕倫的高水平藝術展。本次海外藝廊佔三分之一,結合台灣藝廊一同展出風格多元且豐富的藝術主題,表現令人為之驚豔的創作功力。為呼應「ART FORMOSA」之名,讓台灣藝術站上國際,為期三天的展期可欣賞到國內外近200位藝術家作品,呈現自歐洲、日本、韓國、台灣等世界各地藝術家的優美作品。 ART FORMOSA福爾摩沙國際藝術博覽會。 包羅萬象 各展風華 台灣藝廊雅逸藝術中心 藝廊成立於1993年,本次以「藝術的秀色可餐」台灣當代年輕藝術家為主軸,展出李明剛、張瓊方、陳楷仁、游心妤、謝易辰等藝術家之作,帶來近年極獲好評作品。其中張瓊方陸續推出的新作獲藏家們的青睞與收藏,而陳楷仁作品亦入選今年台北藝博「2023 MIT新人推薦特區」。 藝星藝術中心 即將邁入30年的藝星藝術中心,近來推動新銳藝術家不遺餘力,並且全力支持當代藝術家。本次參展的鄭宇宏將象形文字解構重組繪成一幅畫,以語句詞彙描繪嶄新形象,雖是書法界中常見的表現手法,但鄭宇宏以其充滿個性且無法取代的書法語彙,展現獨到的藝術視角。 寶于藝術中心 本次展覽帶來極具聲量的時尚插畫大師塗至道之作,與香奈兒、可口可樂、三星等國際品牌合作,以水墨的黑渲染出透紗質地,並運用幾處紅色點出女性媚惑風情的坐姿,東方女性的時尚感一覽無遺。 御陶坊藝廊 來自鶯歌的御陶坊藝廊,此次帶來陶藝術家賴孝哲之作,賴孝哲多年來以陶瓷為主創作,將生活形態構築成作。藉由藝術創作領悟生活哲學,無論是順心還是違心,皆經歷著自我內在的磨合與轉化,心境的變轉影響著創作者,隨意識形態變換的創作,不只是器亦是心意。 念云藝廊 新成立的念云藝廊以呂沅澤的寫實畫作,表現不同於抽象與半具象畫的真摯感受,寫實繪畫因其特殊美感,與油畫媒材在古典技法下創造視覺幻象,是高明的謊言與作品、觀者的相遇。 隱藝術 來自桃園的隱藝術此次展出王泰融歷經七個月的穿越時空之作,透過探索西藏古格遺址,創造一系列穿越古今的旅途,探索的旅行依然持續著,期待畫者與觀者一起回歸生命本初純淨的夢土。 本次特邀兩個台灣之光品牌參展。Q sweet巧克力菁點主廚吳葵妮帶來2023年最新得獎作品,以為女性發聲的創作理念,利用台灣花卉,透過花香傳遞女性的優雅與力量,期能為兩性平權盡一份力;具台灣在地特色的「恆器製酒」,透過探索「風味」呈現嗅覺與味覺的藝術觀點,展會中與設計師品牌b.d.h合作,將恆器製酒的經典作品「無憂」與「旅II」解構再堆疊,展現屬於台灣物產的風味細節。 在ART FORMOSA福爾摩沙國際藝術博覽會中,可一窺台灣土地所蘊含的人文情懷,以及其所孕育出的藝術能量。自2015年創立以來,大規模結合建築、設計、時尚產業等面向,成為落實質感生活美學理念的頂級博覽會。 2023 ART FORMOSA福爾摩沙國際藝術博覽會 時間」2023年8月25日至8月27日(11:00至19:00) 地點」eslite hotel誠品行旅6至8樓 詳情請見官網。 資料及圖片提供」 大苑藝術 編輯」林靖諺

Interior 359

建築的生命感在於時間的停留,隨著使用場景的更迭變幻,建構屬於自己的生命周期,無論是機能的衰退還是需求的轉變,都為建築迎來新的契機。這座書房基地位於漂陽市天目湖度假景區,前身為辦公場所,而今,提供為24小時閱覽服務。 建築改造前為辦公空間。 改造後保留建築原有條件,根據使用機能的轉換注入新語彙。 改造過程中,設計團隊以「功能轉換」為考量,保留建築的原結構、建造方式及周圍環境,以「可持續性」為準則,利用現有空間注入嶄新語彙,形塑承載著文化與記憶的交流場域。為將三層建築與喧囂馬路適當分離,規劃內退的半戶外入口,形成被刻意拉長的環形動線,並拆除外牆裸露其舊有框架,對原樓板進行切割,在主立面增加內退環形樑柱,突顯新舊語彙所產出的現代型態,在兩者間達到恰到好處的平衡。 內退的半弧形空間與街道自然區分。 借自然光連繫內外場景 設計團隊認為,良好的採光能賦予空間新生,因此重新梳理立面開窗形式,在厚重牆體中,置入內弧玻璃幕牆描繪輪廓,拓展觀景視角,引內外之景相互交替;輕透的內弧落地窗,與窗外天目湖景相映成趣;另外布劃外翻弧形延續內弧力道,建立新穎的立面型態,同時為室內創造多樣的閱讀場景。 以內弧與外弧相搭描繪,構組成全新立面。 藉由豐富的造型變化,不僅使開窗系統從開闊變得更為私密化,頂端的外翻弧形細長天窗,亦成為與自然連接的另類樣貌,當抬頭望向碧藍天空,在光與雲朵的緩慢流動中,感受其所蘊含的優美詩意。 在原框架中嵌入圓柱增加外形的豐富度。 輪廓清晰的圓柱顯露在外,穿插在原有框架系統內,增加建築外觀的變化性;灰木瓦片經重新染色的木頭壓製而成,藉其紋路捎來溫暖的記憶與溫度。紅棕色樑柱交錯展開,經玻璃反射映照出同樣色彩,不僅模糊了室內形貌,亦突顯木瓦片肌理,朦朧中營塑自然之景。 紅棕樑柱相互交錯,與內弧玻璃倒映出相同色彩,模糊了室內場景。 為重新規劃整體動線,在圓柱空間中設置旋轉樓梯連接上下樓層,透過環形天窗將陽光自然引入,倒映出多樣光景,使原本封閉的「盒子」與外部環境產生多重銜接,改善樓梯間的採光不足,實現永續建築。 設置旋轉樓梯銜接樓層,並通過天窗引入自然光景。 從「新」延續機能 為呼應斜屋頂,陳列書籍的櫃體層架依形而變,多元造型構築充滿詩意的閱讀空間。斜屋頂的穿鑿交錯,不僅打破了原樓板的封閉性,更垂直敞開串連各區,添入多重功能與建築和諧相融,並藉斜頂構造整合一樓咖啡前台,滿足陳列需求。 根據原建築構造在書籍陳列處添入「傾斜」語彙。 咖啡吧台。 書架設計延續傾斜造型,將其縮小懸挑於書架上方,同時適當隱藏用以陳列的照明燈具;階梯一角自成聚合式閱讀區,陶土釉面磚的手工質感,以及粗糙質地的紅棕色地磚,與建築外牆語彙相搭呼應。 形隨機能,在樓梯處置入書櫃,和諧而不突兀。 除了考量建築外觀、動線規劃以及室內裝潢等方面,機能上的更新亦是重要一環,因此設計團隊著重調整了承重能力,並為這座90年代舊建築進行暖通系統改造、重新安排消防逃生與燈光系統、加固耐震能力等細節,全面確保使用安全。 整體布局以「機能」為準則安排。 對天目湖景區而言,改造建築極為容易顯得突兀,但全作以「恰如其分」的分寸感,運用舊有框架包裹全新語彙,形成融洽的城市場景,呈現充滿活力的文化空間。 內弧玻璃幕牆引內外景致相互對話。 「漂」城市書房 設 計 者」大犬建築 Greater Dog Architects / 辛晉 胡志红 參 與 者」何曼妍 郭林昂 龔龍林 沈修文 吳秋晨 唐瑗蔭 王少清 結構設計」上海頤景建築設計有限公司 攝 影 者」Metaviz Studio 坐落位置」中國 面 積」722坪 橫向剖面圖。 設計過程。 資料及圖片提供」大犬建築 Greater Dog Architects 編輯」林靖諺

Interior 359

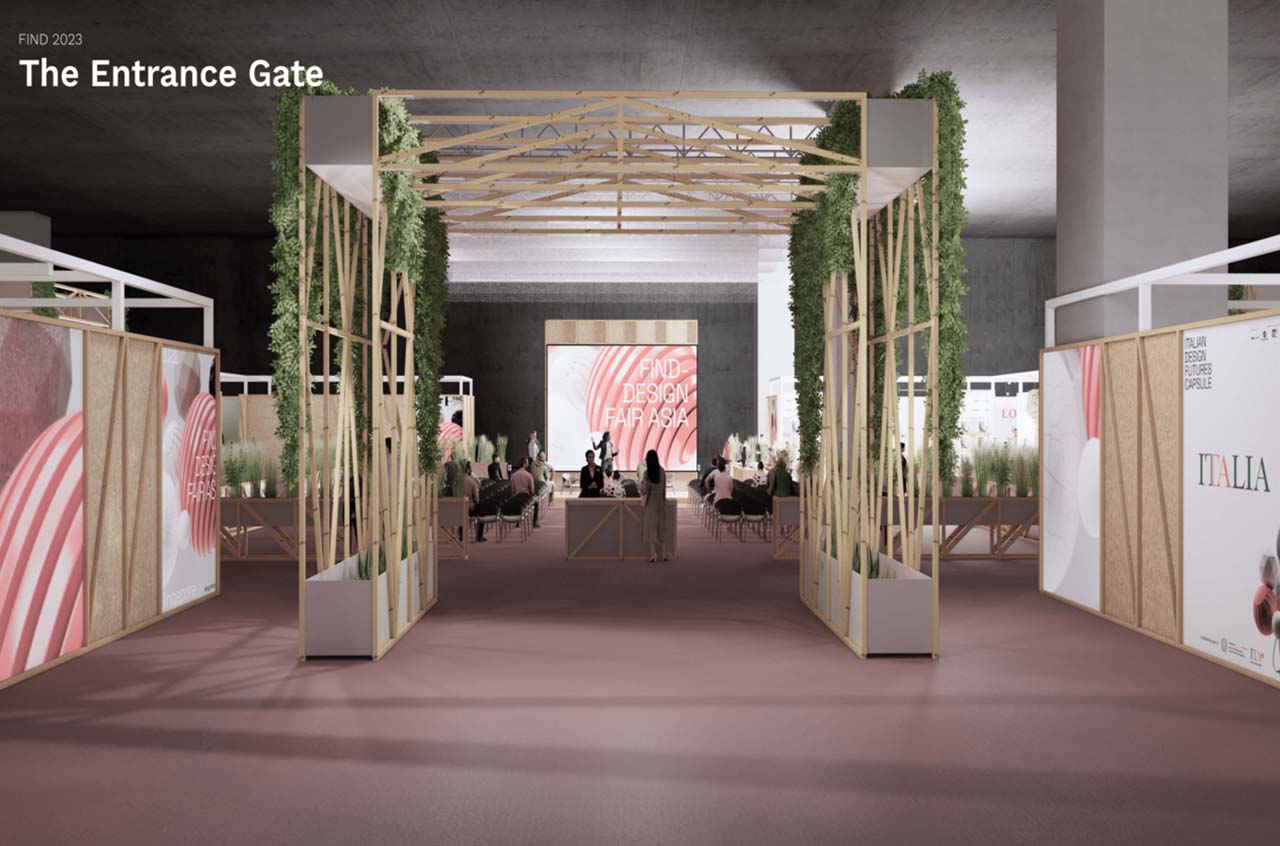

「FIND-DESIGN FAIR ASIA亞洲設計展」是聚集海內外設計人才的盛大活動,提供舞台予新世代更多的展現機會,一同攜手展望亞洲新趨勢。今年將於9月21日至23日在新加坡濱海灣金沙酒店矚目登場,為期三天的展覽,現場不僅有著形形色色的展區呈現,亦舉辦FIND全球峰會(Global Summit)、EMERGE展示會等多元活動,等著眾人去一探究竟、相互交流。本次邀請來自義大利、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼等國一齊參與,透過將各地文化灌注在創作中,引領人們嘗試以不同視角領略設計的多重面向。 2022年EMERGE展示會現場。 義大利 | 義大利製造 為表現「Made in Italy」所蘊含的創造力、精緻工藝及靈巧的設計思維,特別在「義大利設計未來膠囊(Italian Design Futures Capsule)入口處設置一道標誌性綠門,嶄露獨樹一格的藝術亮點。值得一提的是,今年博埃里室内設計(Stefano Boeri Interiors)以網格状手法規劃展區,中央展場置入兩條大道相互交錯,同時結合周圍數十家義大利創意展商,構築成一個中心舞台,賦予人們近距離接觸SANT'AMBROGIO MILANO、Floema等50家義大利頂尖品牌。 2023年入口處設置標誌性綠門。(3D示意圖) 在義大利貿易局(ITA)的支持下,首度與義大利外交部聯合呈現裝置展Italia Geniale,作為義大利工藝設計協會所開創的系列,本次將展出具影響力的設計材料和手工藝品,藉其所富含的專業性、想像力以及對質感生活的追求,探索人與人之間的情感連結。 2023年裝置展Italia Geniale。(3D示意圖) 泰國 | 閉環設計 泰國館今年共15家設計公司參展,以循環經濟為主軸,展示結合創意工藝的永續設計。AmoArte使用竹子和糖棕榈木訂製現代家具;Anon Pairot設計工作室熱衷於在地工藝,因此將其作為製作家具及配件的手法之一;同样值得關注的是泰國家具設計製造商Deesawat,透過使用柚木邊角料的專業,生產深具啟發意義的「平行系列(Parallel Collection)」,奠定品牌基礎與特色。綜觀泰國館展品,皆使用天然材料、傳統技術及富含地域色彩等元素,期望以豐富的工藝技術,帶來令人眼前一亮的設計。 展場入口東側。(3D示意圖) 新加坡 | 参展商亮點 今年新加坡館擴大展覽範圍,吸引近60家品牌參與,受到各界的大力支持。為發掘新廠商,從發布新產品到各式材料、設計等面向皆一應具全,期待觀展者在展中細品、感受其中奧妙。從住宅空間、辦公空間到戶外訂製家具,亞洲設計展皆提供了探尋新展商的契機,就如Roolf Living和Umbrosa Umbrellas致力於向東南亞市場輸入設計新品,拉近距離增加彼此的互動機會;令人陶醉的Roolf Living絲滑系列,以類絲綢的豪華布料所編織,手感細膩而柔軟,此外織有英式縫線的坐墊,配有內袋功能,便利而精緻淡雅。 2023年全球峰會。(3D示意圖) 馬來西亞砂拉越 | 具前瞻性的願景 砂拉越設計中心以「明日設計」為主題,匯聚主打現代設計、歐洲、中東和新加坡市場的參展商。砂拉越設計中心認為,近年新進設計師的創作,透過將文化、自然元素、本土民族主題相互串連、結合,不僅激發出更為多元新穎的創意巧思,更在每次的嘗試與突破中成長茁壯,不禁感到引以為傲。 走道動線規劃。(3D示意圖) FIND-DESIGN FAIR ASIA亞洲設計展 時間」2023年9月21日至23日。 地點」新加坡濱海灣金沙酒店。 詳情請見官網。 資料及圖片提供」Fiera Milano、dmg events 編輯」林靖諺

Interior 359

坐落於上海西岸星揚中心的「特贊星揚西岸中心總部辦公室」,是一家互聯網及人工智慧科技公司,企業主張多元且包容的管理態度,給予員工工作模式極大化的自由,這份思維亦體現於辦公空間之中。 多功能空間,像廣場般集思廣益的地方。 業主期待這座辦公空間能呈現大學校園般的青春開放與自由活力,讓員工在多樣性的環境裡工作時,可以依據不同的公務或使用需求,切換至合宜的辦公領域,整體靈活開放且富有活力。 厚牆裡的會議室,可依使用需求決定開放或封閉。 據此,XFRAME STUDIO設計團隊以一座「融合多樣化功能的辦公空間」作為目標,在環型基地裡用「微型城市」概念規劃,將空間內的基礎建設以其功能性區分為四大類型:紀念物、民居、街道以及市政廳,並如城市規劃般逐一佈局梳理。 重視通透的視感與空間開闊性。 「紀念物」的屬性明確,係指用固定實牆劃分出場域功能,為不同辦公場景設定明確的分界線。 「市政廳」是大眾聚集所在。 「紀念物」是寄託城市居民共同記憶的集大成者,以「厚牆」為實體,在環形走道之間構建各個領域,再從填入會議、討論、聯絡、直播間、儲物格、圖書館等細項功能,能根據各種需求來預約使用,它保留公共設施具備的服務公眾與嚴肅性,杜絕私人物品的堆疊。 在金屬和木質等材質互搭中,示意人工智慧科技先進與人性並重之意。 與之相對的「民居」空間,則是由開放辦公區的木盒子、半開放的厚牆空間以及可自由移動的辦公家具所組成。「民居」能彈性挪移的家具及配套設施,方便了使用者自行規劃應用,依隨不同的任務編派而形成星散或聚落,為辦公室帶來自由輕鬆的氣息。 運用活動式家具變造更靈活的辦公場景。 「民居」除了辦公座位外,亦搭配由木質牆面搭建的「木盒子」,盒體不加設門板、不作封閉,示意居民可以自由進出的特色,讓不同小組的參與者都可以根據興趣和習慣重新定義其功能,因應緊湊多變的工作需求,「木盒子」也能因應當下實質需求,靈活切換成較為私密的會議廳或者電話亭。 不同的木盒空間因使用需求決定當下功能。 「街道」是指穿插在紀念物及民居之間,作為場域轉換的過渡帶,穿梭於整座微型城市,作為交通往來的聯繫;「市政廳」則在這座城市裡具有聚眾功能,是大型活動、展覽、講座等進行之地的多功能廣場,大眾集思廣益、互動交流之地。 「紀念物」以厚牆為實體,在環形走道之間構建領域。 設計團隊以不受限的空間應用描繪未來辦公的趨勢,極大程度地保留了視覺上的開闊,讓使用者自行定義場域,也用開放、靈活的配置變化,促進人們互動交集。 獨立辦公吧台。 整體上,採用素雅設色相襯落地窗灑入的自然光,為科技公司緊繃的辦公氛圍增添怡人氛圍,採用訂製辦公家具跳脫僵固印象,且所有物件均重視實用、簡潔特色,在金屬和木質等材質互搭中,示意人工智慧科技先進與人性並重之意。 功能分布。 平面圖。 特贊星揚西岸中心總部辦公室 設計者」XFRAME STUDIO乂口設計 /王禹惟 參與者」王乃晨 陳政佑 呂心怡 章偉 Tamim Negm 空間性質」辦公室 坐落位置」中國 攝影」yuuuunstudio 資料及圖片提供」XFRAME STUDIO乂口設計 編輯」江瑜

Interior 359

煜林企業自1984年成立以來,以創新為驅動、垂直整合能力、專注技術與管理,他們以「專業成就價值」,做出自已也引以為傲的生產品質。從台南起家的煜林企業,隨著公司逐漸的成長與擴大,決定買地自建大樓,整合辦公空間與廠房,為公司打造全新的生產基地。 《煜林超跑中心》不僅可以停放超跑,更具有展示、同好交流、聯誼等多種功能的私人會所。 袁世賢設計師說道,追求速度感並著迷於汽車工藝的業主,不單是一位企業家,更是一個超跑收藏家;所以當初在興建大樓時,便希望能在其中規劃一個秘密基地。不僅可以停放超跑,更具有展示、同好交流、聯誼等多種功能的私人會所。 作為娛樂空間並融合展示機能。 袁世賢設計師進一步表示,雖然《煜林超跑中心》位於地下室的停車場內,但為了讓會所的室內外空間無形串連,他也重新為業主規劃超跑停留的場域。設計師在天花板設置了金屬網,牆面與柱子利用塗料勾勒塊體造型,搭配燈光的設計營造出流動感,讓業主專屬的停車空間,也能與室內的設計呼應。 速度的連續性 《煜林超跑中心》主要分為兩大區,左半邊規劃為展示與交流區,設置汽車展示區、茶水吧台與座位區。此處強調的是人與人、人與車之間的互動關係,因此以吧台作為視覺焦點,不規則的切割形體從吧檯延伸至桌板,而位於中央的結構柱則延展成座椅區;搭配可移動式的軟裝家具,利用混拼形式方便業主依據使用需求變換。 汽車展示區,地面利用線性燈帶框出場域,天花板則搭配光膜。 為跳脫展示空間的傳統印象,設計師將超跑視為一件藝術品,利用燈光為空間增添氛圍與深度。汽車展示區的上方利用薄膜燈具作為照明,不僅能讓燈光更均勻的照射在汽車表面,也讓天花板更顯立體;而圍繞在灰紋地面的線性光帶,則讓視覺更聚焦在展示空間中。 展示與交流區,設置汽車展示區、茶水吧台與座位區。 右半部的梯廳作為超跑中心的第一門面,利用由天花板延伸至牆面的弧形構造與線性光帶,展現出速度與俐落氛圍,打造一處時間隧道;並在光滑的牆面上加註了階層式格柵,透過光影流動開揚視野。 展示與交流區,強調人與人、人與車之間的互動關係。 除了連接企業總部的梯廳動線,空間更揉入了娛樂與展示機能;佈置汽車主題家具,將經典的901 Poltrona與901 Carfa超跑車型的單人沙發帶入空間,彰顯出不凡的汽車工藝美學。而兩個場域之間利用電動金屬網門作為界線,不僅為出入增添儀式感,藉由視線的穿透,也讓空間依然保有連結。 將經典的901 Poltrona與901 Carfa超跑車型的單人沙發帶入空間,彰顯出不凡的汽車工藝美學。 袁世賢設計師提及,除了滿足機能,他希望跳脫傳統印象,用「藝術」的方式來呈現。他說,當汽車行進時,窗外的景色與燈光,會因為速度的關係縮短距離,並逐一串連在一起,變成一個連續且模糊的影像;所以他提取汽車的「速度」特性作為此次的設計主軸。 大量的線性光帶穿梭在空間中,帶出速度感。 首先,大量的線性光帶穿梭在空間中。設計師用獨特的點線面思維,讓燈光成為設計主軸,利用燈光的明暗、隱現、抑揚與強弱為空間注入靈魂,並完美詮釋出速度感的俐落氛圍。 利用燈光的明暗、隱現、抑揚與強弱為空間注入靈魂,並完美詮釋出速度感的俐落氛圍。 第二,則是轉化汽車的設計,為了減少風的阻力、提升速度,在汽車的外型上會看到許多的切線、折板元素;他將這些特點透過切面工藝來呼應汽車的流線造型。空間中大量的白色塊、灰色塗料的天花板和地坪,都是希望弱化場域的存在以突顯展示品。 切面工藝呈現汽車的切線、折板元素。 除此之外,像是梯廳外的格柵,是表徵重複性的材料語彙、大量的塗料減少切割面,再次強調視覺的連續性,家具也不是單一的存在,每個物件之間都有所呼應與延續;利用面、體、塊的幾何語彙,牽起與汽車的連結。 由人造石打造而成的茶水吧台與從柱子延伸的沙發座位。 其中,業主的參與也是此次設計的一大特點。停車場與會所之間之所以選用玻璃為材質,是為了讓賓客在進入空間前就可以清楚觀賞到整體空間與裡面展示的物件,但業主覺得透明的玻璃過於單調,喜愛汽車貼膜的他,便提出了利用卡典西德點綴的想法,為其增添變化。 家具利用固定與可移動式的混拼形式,方便業主依據需求調整。 袁世賢設計師說道,他們也有承接煜林企業辦公室的設計,但考量兩個空間的屬性不同,辦公大樓作為企業形象,需要相對嚴謹與理性的氛圍,所以他採用乾淨且明亮的設計;但《煜林超跑中心》作為私人招待所,他希望打破垂直與既有的形式,用前衛的語彙區別出上、下層關係,也帶出令業主眼睛為之一亮的設計。 用前衛的語彙,帶出令業主眼睛為之一亮的設計。 呈境室內裝修設計 / 袁世賢 台灣 Next Design Studio / 呈境室內裝修設計有限公司 創辦人兼執行長 台灣 大葉大學建築研究所兼任助理教授 台灣室內設計專技協會第 11 屆 (TnAID) 理事長 2022 德國 iF Design Award 評審委員、TINTA 金邸獎 評審委員 2021 台北市政府都發局 台北老屋新生大獎 評審委員 設計沒有停止的時候,設計必須不斷的開始,在不斷的開始中找尋各種可能性。空間的呈現也非絕對有固定的型式,可能不斷被創造,空間不斷被展現。讓生活、空間、生命更為美好及充滿意想不到的驚喜。 資料及圖片提供」呈境室內裝修設計 採訪」歐陽青昀