Interior

358

Booking.com繽客城市園區 重視身心健康的辦公據點

Booking.com繽客主園區建築由UNStudio設計。 荷蘭旅遊平台Booking.com繽客與Bouwfonds房地產開發公司於2015年拍定在建造阿姆斯特丹市中心新園區,交由UNStudio負責統籌規劃。Booking.com繽客城市園區在日前揭幕,讓集團十餘年來分散城市各地的6,500名員工能聚集在同棟建築裡辦公。 結合阿姆斯特丹在地特色 這項計劃由UNStudio主導園區城市規劃和建築設計,首席室內建築顧問HofmanDujardin提供室內總體設計。自新冠疫情以來,大眾的生活與辦公模式已有大幅變化,UNStudio思索如何創造適宜當代的辦公環境,實現城市的健康、可持續發展之願景,諸多評估下,將辦公室和28個休閒空間組成一座可以同時兼顧工作和休憩等多樣功能的園區。 運用玻璃元素降低建築量體的邊界感,使其柔和地映射河面和天空。 UNStudio創辦人Ben van Berkel表示:「希望建築的總體概念能反映出阿姆斯特丹在地風格和Booking.com繽客創業以來就扎根此地的背景,因此建築設計結合了港口內涵與工業歷史,運用玻璃元素降低建築量體的邊界感,使其柔和地映射閃閃發光的河面與天空,室內規劃也希望展現阿姆斯特丹中央街區生機勃勃的活力。」 建築設計結合了港口內涵與工業歷史。 滿足辦公和社交的多功能園區 這座6.5萬平方米園區的建築和室內設計以「連接」為核心,期望打造一座健康、永續、具有包容性的新建築,不僅融合大眾需求,亦促進員工、訪客、居民以及所有在阿姆斯特丹市中心Oosterdokseiland活動範圍內的人們相遇和互動。 挑空中庭是園區的大廣場。 建築設計基於活力街區概念,重視使用者的身心健康,讓室內中庭挑空九個樓層創造出開闊的公共廣場,四周環繞各種配套設施、咖啡館和餐廳,這些功能共同構成了園區的社交活動空間。園區內將人們放鬆享受的場所濃縮成28個休息空間,散布在園區的各個區域供員工使用,並以不同功能區劃多個獨立的主題空間,包含服務站、餐廳、休閒運動設施以及附有茶水間的休息區。 空間規劃重視促進交流,沿著動線周邊配套功能區域相互交錯。 辦公樓層則採取靈活、雅致的設計,規劃各種辦公室與會議廳以及多樣化的座席規劃。這些豐富的配套設施,讓員工能在同一棟樓裡滿足日常活動的多種機能所需,減少交通往返時間,實現互動交流與高效辦公目的。 園區設置了各種配套功能,成為休憩聚點。 重視節能與體感舒適 這座園區的建築設計方面,透過在所有樓層(包括屋頂)設置樓梯、連橋和廊道,鼓勵員工多走動,甚至將緊急逃生梯也加融入此一概念。樓梯扶手與面朝中庭的圍欄採用強化玻璃,提升室內採光穿梭與人們的視線交流。 樓梯扶手與面朝中庭的圍欄採用玻璃,確保採光穿梭。 整座建築不僅光照充裕,完善的人工照明規劃與低眩光考量,輔以散布於各樓層的常綠植栽,在在提升了視覺舒適度。此外,園區採用地坪風口與隱身於格柵天花板的空調系統,促進室內氣流循環,予人清新空氣與舒適的體感溫度,不僅有效節能並獲得BREEAM英國建築性能評估系統優秀設計之肯定。 交織的動線促進人員互動,並且為重疊的社交區域創造雙層空間。 資料及圖片提供」UNStudio 編輯」江瑜

Interior 358

日本的懷石料理是一種極為精緻和講究的料理藝術,也是旅客造訪日本時喜愛體驗的環節。懷石料理所呈現的型態存在著美學及其含意,並深刻反映了日本文化和哲學中「形」之概念,例如:圓形代表天、方形代表地、三角形代表火。 而《十口月.究食方》為坐落在彰化市、提供精緻無菜單日料餐廳,新澄設計團隊負責操刀室內空間,設計師利用上述所提的幾種符號,將其分配在各個空間的角落,利用裝飾意象來隱喻日本飲食道的靈魂。 基地坐落於街角的老舊透天建築,設計團隊必須針對建築現況、限制進行全盤思考,以期創造出符合懷石料理調性的空間。 室內布局聚焦於樹景 基地為街角的老舊社區透天建築,除了外觀簡陋外,還需通盤思考舊建築在採光與結構上的設計不良,以及如何迴避對街巷口雜亂不堪的城市景致等,化解先天的缺陷及限制成為本案必須優先思考的課題。 談及業主於開業前對餐廳的需求與期待,設計師表示,由於業主對懷石料理有極高的追求,他希望能創造出一個讓客人全新體驗懷石料理精神的空間,讓食客在用餐之餘,對大地和食材的感恩之情也能油然而生。有鑑於此,於緊湊的平面中將服務空間細緻分布在各樓層,並藉由挑空內景的設計手法,讓每個區域皆能欣賞中央的樹景,體驗隨季節而變化的氛圍。 一樓作為過渡地帶,透過傳統的日式造景工法,小碎石和枯木彰顯了自然感受。 一樓土間作為室內外的過渡地帶,是進入屋內的轉換區,主要是讓上門的客人可以舒適地坐下來更換室內拖;考慮到日式空間裝飾藝術,以日本傳統的室內造景工法打造,利用小碎石勾勒出山澗流水的氣息,形塑簡潔不拘泥的自然意象。 二樓。室內氛圍沉穩平和,又不失質感。 二樓與三樓刻意捨棄了一部分的室內空間,透過退縮的三角窗的天井中庭,強化通透感,並融合室內外的視覺界線,精心調配的採光讓室內的每個視角布滿日式庭園的氛圍。 設計師轉化「形」之概念,將符號分配在空間角落,扣合日本文化意涵。 以樸素語彙構築韻味 設計師進一步分享道,本作在材質的選擇與搭配上,以「樸質」、「自然」、「典雅」為三大關鍵字,大多採用天然且紋理清晰的材質,例如灰泥塗料、仿古面石材、竹簾、水泥劈面、實木噴砂、黑鐵以及舊化銅等作為主要材質。 本作的材料著重「樸質」、「自然」、「典雅」,彼此堆疊出獨具韻味的畫面;而材料的天然肌理也突顯了本質之美。 這些材料不僅能夠突顯自然之美,亦能替空間增添一抹簡樸又優雅的個性,在光影的變化下,這些材質能提供更細微的變化,就算是同一種材質,不同的肌理也能展現出萬千面貌,如同懷石料理一樣,將同一食材藉由多變的調理手法,做出豐富的變化。 自然採光沿樹梢和竹簾灑落,暈出靜謐高雅的氛圍。 所有的座位區皆圍繞著中庭的青楓,在品嘗精緻佳餚之餘亦能享受四季流轉的景色。 材質與燈光是相輔相成的環節,在燈光布局上,新澄設計以「漫光影」為主要策略,燈光沿著樹梢和竹簾灑落,結合自然採光,描繪清幽又雅致的情調;用餐區並未刻意強調食物和桌面的色彩,而是嘗試創造平衡協調的畫面;三樓料理台則著重於突顯廚師和料理的藝術,讓刀光反射與食材色澤成為職人舞台的焦點。 打散機能,營造流暢動線 在動線的規劃以及空間劃分上,設計師特別考量了服務人員和食客的需求,將兩者動線有效地分開。平心而論,室內整體面積並不算寬裕,因此,團隊選擇將服務機能碎化並分配在各個樓層中,這種方式能依照頻率跟需求,提供最高效且便利的服務,並將用餐空間最大化。 依據實際的機能和需求,將服務區塊分散在不同樓層,可更有效率地顧及每位客人。 以多種不同形式的座位,滿足食客的用餐需求。 而食客的用餐區則根據不同屬性區分,一方面弱化客人之間彼此的干擾,一方面則是優化用餐的體驗感,上下樓層共有四種不同型態的用餐形式,可依客群的喜好分配於適當的環境。 二樓與三樓捨棄了一部份的座席空間,而是藉由退縮的三角窗打開了天井,使通透感漫延至室內每一隅。 設計師強調,唯一的共通點是座位均聚焦於中央的樹景四周,透過引景入室的方法,讓視覺圍繞在中庭的青楓,使四季更迭的自然景色成為品嘗精美料理的絕佳襯底,而口中的時令食材則帶出獨有風味,領人細膩品味甘潤鮮美的佳餚,視覺與味覺皆獲得極大的滿足。 三樓料理台上演著細膩的料理藝術,讓此區成為職人大展身手的舞台。 十口月.究食方 設 計 者」新澄設計 / 黃重蔚 參 與 者」盧胤家 攝 影 者」Hey!cheese 面 積」90坪 新澄設計-黃重蔚 新澄設計2009年成立於台中,主要以建築、住宅、商業空間規劃,包含整體形象設計,並提供專業的工程承攬管理,以精確的施工技術,為客戶打造出獨特專屬的生活空間。團隊善於「傾聽」,依據基地的既有情況,配合屋主的生活習慣,融合動線、搭配素材、注重細節,打造出符合客戶需求兼具舒適、實用、人性化的生活空間。 資料及圖片提供」新澄設計 採訪」陳映蓁

Interior 358

每到夏日,除了知名的大英博物館、泰特現代美術館、國家美術館......,英國倫敦的肯辛頓花園總是比以往熱鬧非凡,因為一年一度、備受建築藝術界關注的年度盛事「蛇形藝廊夏季展亭」即將展開。 À table以最適度的姿態融入肯辛頓花園,以大自然為靈感,與土地、樹冠以及周圍環境的氛圍相互呼應。 位於肯辛頓花園蛇形湖畔的蛇形藝廊(Serpentine Pavilion),自2000年的夏季開始,便會邀請享譽國際卻還未在英國有建築創作作品的設計團隊,在藝廊前打造一座臨時的建築展館;這座展館不僅必須在6個月內完成,還只有限時3個月的開放期限。2023年邀請到法裔黎巴嫩建築師Lina Ghotmeh作為此計畫的第22位設計師。 黎巴嫩建築師Lina Ghotmeh。Photo byHarry Richards 1980年,出生於黎巴嫩貝魯特的Lina Ghotmeh,在這座古老、充滿內戰傷痕都市長大的她,雖然曾經想成為一名考古學家,但在大學探究了建築學後,她以「未來考古學」的方法研究了歷史記憶、空間和景觀之間的關係。被稱為人道主義者的Lina Ghotmeh,以生態和永續的方式設計作品,從與自然的關係中汲取設計美學,並突顯材料的本質概念;位於法國巴黎的永續木塔Réalimenter Masséna,就是她的代表作品之一。 Lina Ghotmeh將展亭命名為À table,鼓勵參觀者對話、討論或思考我們應當如何恢復、重建自然與地球間的關係。 圍繞桌子展開的永續對話 Lina Ghotmeh將展亭命名為À table,在法語中是圍坐在一起用餐的意思;這個概念其實是源自於地中海的一個傳統文化,人們會圍繞著桌子一同用餐,一邊熱烈討論時事、政治、個人生活和夢想等話題。Lina Ghotmeh認為食物是表達關懷的一種方式,而這座展亭則是我們與土地、自然和環境關係的紮根和反思。因此,展亭內部規劃了同心圓桌,邀請大眾走進空間,聚集在一起並坐下來思考;如同在餐桌上的分享時刻,能夠無拘無束的訴說自我的想法、擔憂、快樂、不滿、責任、傳統、文化記憶和歷史,透過對話和分享,構成新的關係與交流形式。 展亭的設計是以棕櫚葉的生長脈絡為靈感,用細長層壓的木柱柱廊為基礎,形成了環繞展亭的遮蔽廊道,室內與室外空間則以半透明的玻璃作為分隔帷幕。 向來以自然、有機和永續性為設計核心的Lina Ghotmeh,在此次展亭的設計上也選用有機、低碳的材料建造而成,包括使用由聖戈班集團(Saint-Gobain)開發的低碳製造、可回收玻璃,單板層壓木材LVL等,試圖將搭建過程的碳足跡以及對環境的影響降至最低;除了建材的環保永續,建築的木結構不僅輕盈,亦可完全拆卸並重新組裝,讓展覽結束後也能拆除、回收再利用,回應蛇形藝廊的永續設計精神。 中間開鑿了一只採光井,透過開窗促進內部空間與周圍環境的融合。 有機與自然的結構 展亭的設計是以棕櫚葉的生長脈絡為靈感,用細長層壓的木柱柱廊為基礎,形成了環繞展亭的遮蔽廊道,室內與室外空間則以半透明的玻璃作為分隔帷幕;屋頂則採用褶皺結構搭配向外輻射排列的木架構,呼應棕櫚樹的結構與棕櫚葉的姿態,並在中間開鑿了一只採光井,透過開窗促進內部空間與周圍環境的融合。此外,展亭四周的立面隔板,刻鑿了鏤空的植物圖騰,不僅有助於空氣流通,還能引自然光線入室。 展亭四周的立面隔板刻鑿了鏤空的植物圖騰,不僅有助於空氣流通,還能引自然光線入室。 刻意低矮的屋簷是來自過往對於西非馬利(Mali)多貢人(DOGON)的 toguna小屋等社區聚會場所研究汲取的靈感。這個空間在傳統上用於社區聚會、討論時事,同時提供遮陽乘涼和避暑功能;toguna小屋將社區裡的人們聚集,低矮屋頂讓人們感覺與土地更為接近,皆呼應了Lina Ghotmeh對於À table的設計初心。 屋頂採用褶皺結構搭配向外輻射排列的木架構,呼應棕櫚樹的結構與棕櫚葉的姿態。 為了讓設計呈現一致性,展亭內擺放的桌椅是Lina Ghotmeh特別攜手The Conran Shop設計的兩款全新家具,一共規劃25張桌子和57張椅凳,讓每個參觀者都能坐下來靜靜感受,並透過對話交流分享美好時光。Lina Ghotmeh希望À table能以最適度的姿態融入肯辛頓花園,以大自然為靈感,與土地、樹冠以及周圍環境的氛圍相互呼應。 Lina Ghotmeh攜手The Conran Shop為展亭設計的兩款全新家具,採用深紅色橡木製成的桌椅,與整體設計更為融合、一致。 思考永續的意義 Lina Ghotmeh說道,作為一名在貝魯特出生長大,並生活在巴黎的地中海女性,她對土地有著深深的歸屬感。沒有地球人類就無法生存,所以我們必須重新思考如何消費、如何居住以及如何編織人與人、與世界之間的關係,讓我們得以邁向更永續的生活型態。所以,À table邀請人們在同一空間、同一桌子活動;它鼓勵參觀者對話、討論或思考我們應當如何恢復、重建自然與地球間的關係。 À table的設計草圖。 1934年,由James Gray West設計的蛇形藝廊南館,最初是一家茶館,在1960年代初期的夏季,茶館的休息區擴展到了草坪,即是現在展亭所在的位置,並於1970年改建為美術館。為了紀念蛇形藝廊建築曾經為茶館的歷史記憶,展覽期間提供以當季有機食材製作的全新菜單,並邀請作曲家Tarek Atoui根據Lina Ghotmeh的設計草圖、建築材料,與其對古典和鄉村音樂的研究,為展亭創作全新的背景音樂,讓參觀者從建築、空間、音樂到餐食,透過五感全身心感受À table的魅力。 展館自2023年6月9日開放至10月29日,隨著展亭的開幕,也將開啟一連串的節目與表演活動,從講壇、音樂、舞蹈表演,透過跨領域的藝術合作,帶給大眾不一樣的夏季饗宴。 資料及圖片提供」Serpentine Pavilion 攝影」Iwan Baan 撰文」歐陽青昀

Interior 358

皇家荷蘭郵政PostNL是荷蘭、比利時、盧森堡和義大利的郵件運營上市公司,1998年創立至今,已有二十多年的歷史。旗下擁有多家子公司的PostNL,其位在海牙市Hollands Spoor火車站旁的總部,正是前郵件處理中心-Stationspostgebouw,經由KCAP和Kraaijvanger Architects的細緻規劃,改造成具二十一世紀風情的永續建築,致力打造內涵豐富且舒心的辦公空間。 PostNL總部位於Hollands Spoor火車站旁。 作為前身的Stationspostgebouw是由首席政府建築師G.C. Bremer 於1939年操刀設計,占地面積廣大,以獨特淺色磚、彎曲結構和玻璃窗所構築而成,引人注目的外觀不僅展現其人文風情,更在現代語彙中,沿著鐵路緩緩道出這棟富有歷史的城市建築,成為海牙市內的著名地標。 前身為郵件處理中心Stationspostgebouw,其獨特外觀尤為顯眼。 本案以「改善採光」及「恢復紀念價值」為主要目標,設計團隊從建築立面著手,以玻璃窗戶搭配玻璃磚交錯來引光入室,賦予極佳視野及優良採光。另一方面,為保留其紀念地標的角色,進行翻新時,不大幅度改動建築結構,而是著重於保持主體樑柱的完好狀態,突顯出背景意義:Stationspostgebouw是世界上最早使用混凝土柱的案例之一。 藉由玻璃窗引光穿過中庭,直向延伸照亮整棟建築。 自然光景:日照與永續 為打造永續空間,以WELL和BREEAM的環保認證為標準,在立面加強設置隔音玻璃,以降低公路、鐵路等交通噪音,不僅完整保存原有樣貌,同時根據循環經濟原則,重複使用現有材料,滿足機能需求並構築綠色環境。經過重新設計後,此節能措施獲得荷蘭最高能源標籤A級認證,創下值得紀念的里程碑。 天窗搭配玻璃帷幕提供良好的採光條件。 結合自然永續的公共場域,在玻璃帷幕與天窗的搭襯下,日光照耀為忙碌的工作帶來清新朝氣。然而由於建築量體垂直深邃,若單從天窗及周圍窗景引光,無法為較低樓層提供足夠日照,因此設計團隊打開局部樓面規劃中庭,讓寬窄不一的空間走道相互交錯,在樓層間形成生動的交互感,藉視線貫穿下勾勒出活力風采,同時呼應前身郵件處理中心的動線。 各場域看似獨立卻又相連,呈現寬敞舒心的視覺感受。 KCAP合夥人Irma van Oort表示:「我們利用環繞中庭層層堆疊的樓板、作為連接橋梁的樑柱和樓梯,隱喻著過去從車站投遞郵件的傳送帶分揀系統,在現代風景中描摹過去圖像。」藉由新穎的布局安排,聯繫跨越時間的情感,吸引人們聚集互動加深團體默契,在獨處與自由探索中,營造愉快且自發的工作氛圍。 開放式場域提供舒心自在的工作環境。 層疊中的多重空間 除了敞開空間引注日光,為滿足隱密性及功能性,在樓面置入柔和紗屏劃分多個獨立區域,在朦朧溫潤的視覺感受中,形塑出助人專注的靜謐之所。設計團隊表示,擁有一個好的工作環境建構質感生活,能夠激盪出嶄新的思考模式,而對於在開放與隱私之間的拿捏得宜,Kraaijvanger Architects考量其功能,根據場域定位規劃出大小空間,並以多元方式將正式與非正式、開放與隱私區相互鏈接,創造活潑清爽的氛圍。 開放式場域以紗屏區隔,隨意轉換公私場景。 在層層堆疊的視景中,整體格局考量機能而布劃,一樓設置接待處、咖啡廳、公共區域、會議室、工作區等空間,圍塑社區情感;較高樓層以創新技術和靈活格局,根據使用需求分劃彈性場所,Irma van Oort期望透過類居家氛圍,予人安心之感。 一樓是明亮簡約的接待處。 為呼應全新布局以及PostNL創新的工作模式,在室內設計方面Kraaijvanger Architects專注於靈活協作、多功能用途、員工福利等區塊,致力塑造幽靜雅致的工作場景,副合夥人Chantal Vos指出:「期望這座具紀念價值的建築,不論是玻璃立面還是結構深度,皆呈現獨一無二的氛圍。」 一樓公共區域設於大面落地窗旁,休憩之餘能夠欣賞戶外景致。 以特殊的建築結構為特色,團隊從原有基礎出發,透過細膩設計改善自然採光,並突破框架安排動線布局,滿足業主的機能需求;此外為實踐城市願景,此次改造特別添入無障礙相關設施,表現其人性化的設計風格,同時搭配獨特外觀,讓PostNL總部成為具歷史價值的城市風景。 透明窗戶搭配玻璃磚,引光入室同時保有隱密感。 PostNL總部辦公室 業主」PostNL + LIFE + SENS real estate 總建築師」KCAP 室內設計」Kraaijvanger Architects 結構工程」BESIX、J.P. van Eesteren、Unica、Traject、Coors、 DELVA Landscape Architecture & Urbanism 主要結構」混凝土地板、玻璃磚、樑柱、淺色磚、彎曲結構 空間性質」辦公空間 坐落位置」荷蘭 總面積」30000 m² 資料及圖片提供」KCAP、Kraaijvanger Architect、Ossip van Duivenbode 撰文」林靖諺

Interior 358

遙望文藝復興時期的歷史古城-帕里奧利區,經過多個世紀的洗禮,逐漸蛻變為歷史與創新兼具的文化城市。聚焦眼前,此區不僅擁有上世紀30年代的宮殿,亦具備了精緻的現代藝術博物館、公園等休閒場所,擁有極為完善的生活機能。沿著街道林立的精品店、露天市場、咖啡廳等景點漫遊,可細品羅馬古城在新舊語彙碰撞下所綻放的活潑氛圍,翻轉舊城的傳統框架,展現全新的都市樣貌,進而成為教育學生的最佳地點。 設置木格柵為空間增添自然風景。 此次Alvisi Kirimoto與Studio Gemma合作,為LUISS Guido Carli University構築一處被綠植環繞的活動中心;藉拆除舊棚屋、擴建等手法,加強與周圍綠景的連結,並以輕透玻璃劃分空間,模糊場域界線、敞開視野,打造與自然交會的教育場所。 將建築量體架高,營造樹屋之感。 俐落金屬搭配溫潤木材,形塑和諧平靜的沉穩氛圍。 童話故事般的樹屋 此作位於樹林中,通透立面將繁盛綠景引入室內,整齊排列的木格柵在光影照映下,勾勒出虛實交錯的豐富層次。另一方面,設計團隊以年輕學子作為切入點,參考童話故事場景,推翻固有思考,架高建築量體,盡可能預留出底層空間,讓二樓與樹梢密切接觸,加強與鄰近樹林的對話,形塑如樹屋般的恬適場景。 入口、教室、服務區皆設於一樓。 戶外經重新規劃,以礫石鋪設地坪,沿著兩旁綠蔭小徑延伸,將蔥鬱樹林與校內廣場相互連接,接續校園與城市風貌。然而,豐富而雜亂的畫面,成為此次設計的一大挑戰,為讓整體視覺與背景和諧相融,周圍設置木格柵與天然帷幕自然搭襯,形成舒適的簡約視景。 二樓圓形劇場採用隔音板做天花,並配備精密系統提供完善機能。 整體布局簡潔明瞭,一樓設有入口、教室及服務區,二樓則規劃圓形劇場及兩間教室,並架設懸空隔音板,柔化量體所帶來的沉重感,展現輕盈姿態。透過設計團隊的巧妙設計,令場域擁有極為完善的多項設施,不僅能用於舉辦各類教育、文化、藝術等交際活動,亦可作為會議、課程教學等正式場所,同時考量師生的休閒娛樂,預留舉行晚會及電影放映的彈性空間。 樓梯輕盈連接上下樓層,敞亮而舒適。 為滿足多樣需求,不僅重新定義傳統的教學系統,靈活規劃二樓圓形劇場及教室,平衡現場授課與遠程教學的力度,亦為視聽會議室配備精密系統,給予專業而舒心的會談場所。 與自然對話的悠活場景 二樓玻璃帷幕搭配木格柵圍塑空間,細細描摹樹梢輪廓,倒映出婆娑光影,在開放與隱密間細膩連結內外景致,舒緩心境營造愉悅氛圍,提供能夠暢所欲言的互動環境。Massimo Alvisi表示,建築結構與周圍綠植的關係密不可分,既訴說著新一代的教育方式,亦代表著重回最原始、真誠的環境,增加學生的學習熱忱與動力,讓他們在鼓勵中茁壯成長。 陽光穿過木格柵和輕透玻璃,在樓梯間勾勒出多樣光影。 另外,設計團隊獲得綠建築LEED認證,在細節上,從色調到紋理皆遵循設計脈絡,並盡可能選用同質性高的天然材料。整體以簡約灰為基底鋪陳,溫潤木材與俐落金屬和諧搭襯,並裝飾珊瑚紅做點睛之筆,串連視野烘托亮點,當夜晚降臨,亮麗色彩讓空間依然充滿著生動氣息。 使用玻璃圍塑空間,增加室內的自然採光。 綜觀全作,設計團隊推翻過去對教學環境的肅穆印象,經改寫、重塑,營造和諧又多元的校園氛圍,就如拿著一個巨大的望遠鏡,延伸綠地俯瞰廣場,在這座懷舊古城中展翅遨遊,一覽這富有青春活力的嶄新校園。 LUISS大學活動中心 業主」Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli 總建築師」Alvisi Kirimoto、Studio Gemma 總承包商」ECOFAST Sistema srl 結構工程」INGE.CO srl、Planex srl、Habitec Distretto Tecnologico Trentino Scarl、Engineer Andreas Hoischen、Engineer Gianluca Gangemi 主要結構」木材、玻璃、吸音板、磁磚、礫石 空間性質」公共空間 坐落位置」義大利 總面積」1500m² 資料及圖片提供」Marco Cappelletti、Alvisi Kirimoto、Studio Gemma 撰文」林靖諺

Interior 358

《大安幽境》坐落在繁華的台北市中心,且位於密集的都會住宅之中,在車水馬龍、人聲嘈雜的環境之中,如何為屋主打造一個幽然自在的居家空間是此次設計的首要目標。 以陽台外的樹木綠意、和煦陽光以及潺潺流動的水景為靈感,用大自然的蓬勃生氣,為空間開啟浪漫意象。 林之豐設計師說道,此案最大的特色在於基地配有開闊的陽台與水池的設計,所以她便以陽台外的樹木綠意、和煦陽光以及潺潺流動的水景為靈感,用大自然的蓬勃生氣,為空間開啟浪漫意象。 放大公共空間的尺度,並透過開放式設計開闊視線,用大氣滂薄的氛圍作為場域的開端。 幽然之境 屋主在溝通初期即表示,他們非常喜歡飯店大器、低調的風格,以及能讓身心放鬆的設計機能,為了滿足屋主對於飯店式設計的想望,設計師放大公共空間的尺度,並透過開放式設計開闊視線,用大氣滂薄的氛圍作為場域的開端。 客餐廳沿著L型陽台與窗景規劃,為了不讓窗外風景與自然採光被切割,設計師用無向度的沙發串連了客、餐廳兩個場域。 客餐廳沿著L型陽台與窗景規劃,為了不讓窗外風景與自然採光被切割,設計師用無向度的沙發串連了客、餐廳兩個場域。無向度的沙發不僅可以讓屋主依照使用需求、朝不同面向使用,同時也整合了客、餐廳兩個空間的機能,藉迴游動線、模糊場域界線,同時釋放了公領域的尺度。 廚房採用開放式的ㄇ字型設計,使得動線更為流暢。 廚房採用開放式的ㄇ字型設計,使得動線更為流暢,兩側搭配色彩透亮、紋理鮮明的白色石材鋪蓋,讓空間隨著日光的照射明亮了起來。 運用地坪材質的變化,重新界定出客餐廳、與廚房,同時形成通往私領域的廊道。 設計師說道,為了讓公共空間顯得開放且通透,她移除牆面與隔間的阻隔,看似模糊了場域與場域之間的界線,但卻運用地坪材質的變化,從溫潤的木材轉換成薄片磁磚,重新界定出客餐廳、與廚房,同時形成通往私領域的廊道。 多功能書房。 飯店機能的休憩空間 設計師將飯店予人的大器、高雅感,透過公領域的佈局來呈現;而飯店式的機能,則透過私領域的寢居區著墨。私區一共規劃了三間臥房,主臥室、次臥室以及一間多功能書房。 次臥室。 舒適的沐浴空間,是屋主喜愛飯店的原因之一。傳統住宅空間的衛浴設計,會將浴缸規劃在角落或是空間的底端,以防止水氣等問題,但也因此讓沐浴空間變得幽閉;為此,設計師顛覆傳統,將主臥室的衛浴打開。 主臥室,將飯店予人的大器、高雅感,透過公領域的佈局來呈現 將獨立式浴缸與盥洗空間結合,規劃在衛浴的入口處,如廁以及淋浴空間則轉變佈置在衛浴的底端。雙盥洗台不僅增添實用機能,也寬敞了盥洗時的舒適度;而浴缸則巧妙地以圓弧轉圜嵌入了延伸的檯面。 將獨立式浴缸與盥洗空間結合,規劃在衛浴的入口處。 衛浴空間透過石材拼接豐富層次語彙,搭配鐵件架構的置放設計,將日常生活的便利性,用簡潔俐落的工藝呈現,讓衛浴不單是沐浴的場域,而是轉化為裝置藝術般的存在。 讓衛浴不單是沐浴的場域,而是轉化為裝置藝術般的存在。 主臥室選用沈穩的色彩與溫潤的材質,營造舒適寧靜的休憩氛圍。為了滿足屋主的收納需求,除了在床頭後方設置了獨立的更衣室,在臥室的兩側也都規劃了衣櫃。 主臥室,選用沈穩的色彩與溫潤的材質,營造舒適寧靜的休憩氛圍。 設計師在陽台為屋主佈置了簡單的休憩桌椅,讓屋主可以在這裡用餐、品茶、喝咖啡,讓繁忙的日常因有了這些愜意的時光而得到鬆綁。 陽台,佈置簡單的休憩桌椅,讓屋主可以在這裡用餐、品茶、喝咖啡,讓繁忙的日常因有了這些愜意的時光而得到鬆綁。 林之豐設計師在擁擠的城市裡,重新演繹休閒住宅的自在與愜意。她希望,讓家,成為賞心悅目的休憩空間,更是體現生活美學的場域。 基地配有開闊的陽台與水池的設計。 HODDI 禾邸設計 / 林之豐 公司品牌風格融合現代與東方元素,創造優雅時尚私人會所及公設大堂,以渡假、酒店方向重新詮釋台灣空間風格,美感與實用並重琢磨比例、堅持細節,完美演繹訂製級品味,構築現代生活美學。從空間習性出發,回歸需求的本質,解放生活場域的自由度。從空間規劃、燈光設計、收納與使用機能,著實使用者高級感受。 資料及圖片提供」HODDI 禾邸設計 採訪」歐陽青昀

Interior 358

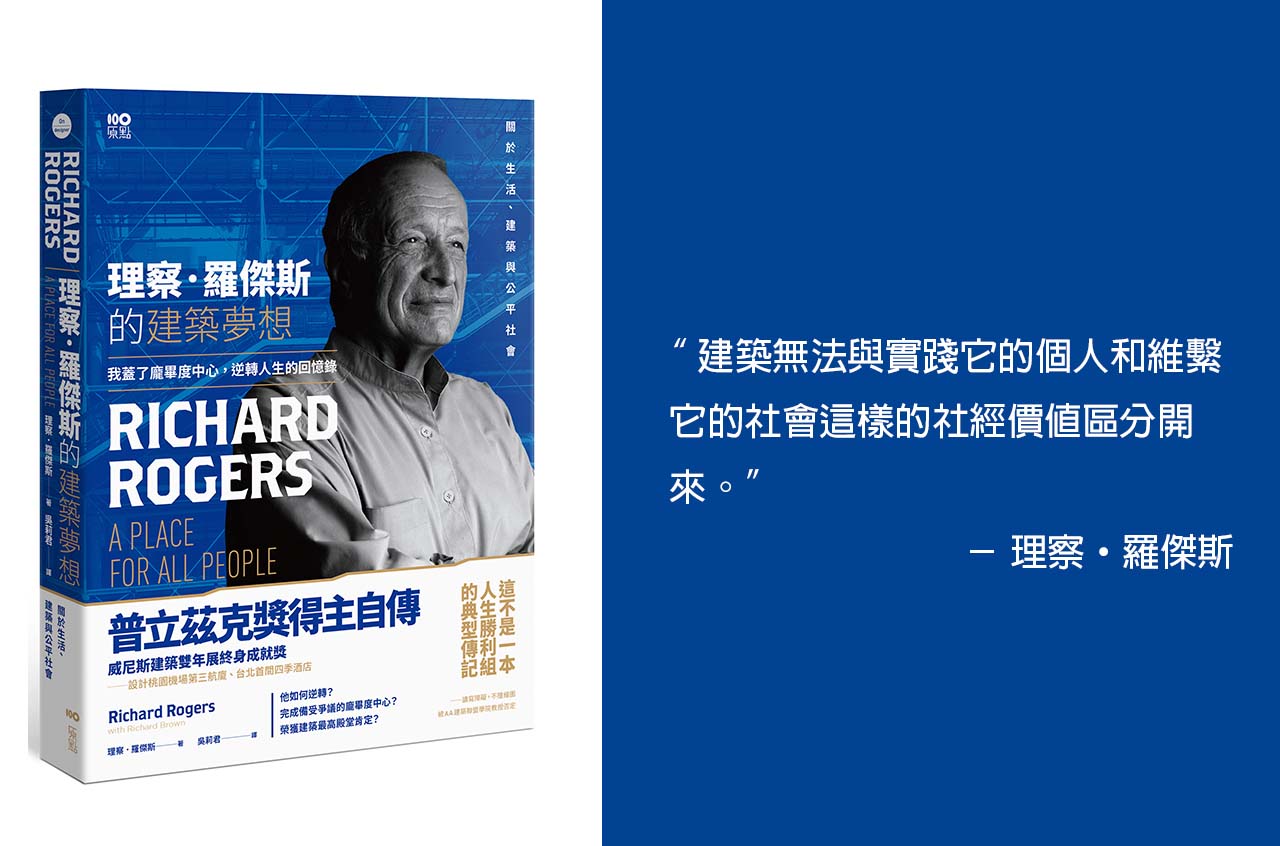

1933年,理察‧羅傑斯(Richard Rogers)出生於佛羅倫斯,出身義大利建築世家的他,雖然患有讀寫障礙、不善繪圖,卻靠著熱情逆轉人生,進入歐洲最高建築學府AA建築聯盟學院,再進耶魯師從Paul Rudolph、Serge Chermayeff等名匠,並於38歲時與Renzo Piano一同贏得龐畢度中心的競標案。他曾任倫敦、巴塞隆納、巴黎市長的建築顧問,並曾帶領「建築和都市主義小組」著手扭轉英國的都市生活。 作為Rogers Stirk Harbour + Partners建築事務所創辦人,他的設計作品面向多樣,從住宅、機場、博物館、癌症中心到辦公大樓,他被認為是二十一世紀最激進的建築設計師之一,代表作有龐畢度中心、倫敦千禧巨蛋、波爾多法院、桃園機場第三航廈等;曾榮獲2007普立茲克獎建築獎得主及威尼斯建築雙年展終身成就獎。 《理察‧羅傑斯的建築夢想:我蓋了龐畢度中心,逆轉人生的回憶錄》 雖然《理察‧羅傑斯的建築夢想:我蓋了龐畢度中心,逆轉人生的回憶錄》是Richard Rogers的親筆自傳,從他小時候的建築啟蒙談起,到如何蛻變為足以撼動城市的世界級大師。但他在自序中卻強調,本書並非他的自傳,雖然它的確是汲取自他的人生。但他對想法和對話的興趣永遠強過敘述,喜歡視覺勝過書寫,關注現在與未來多於過去。 在籌備2013年於皇家學院(Royal Academy)展出的「理察‧ 羅傑斯──由內而外」(Richard Rogers–Inside Out ),促使他開始回顧自我。所以他希望,這本書除了直接坦率的敘述之外,還能帶給讀者更豐富的收穫;也許它能啟發你找到自己的道路,去挑戰和提升我們的生活方式,在這座依然很小且日漸收縮的星球上。 “建築無法與實踐它的個人和維繫它的社會這樣的社經價值區分開來。” 《理察‧羅傑斯的建築夢想:我蓋了龐畢度中心,逆轉人生的回憶錄》是一部情感豐沛的回憶錄,也是一部當代建築編年史,從柯比意到密斯,對近現代建築史進行了第一手回望與反省;從倫敦、紐約到芝加哥,不只談建築設計理念,也談城市規劃、公共空間、歐美城市比較、建築史、建築教育和未來願景。談如何打造城市,同時也談居住正義,更關心人類未來。當中更詳細記述了Richard Rogers各時期重要建築波瀾壯闊的執業實況,像龐畢度中心,其背後執行規劃的複雜與詭譎,與這棟驚世駭俗的建築相比毫不遜色! 精彩內容搶先看 攻訐標靶:雨傘和譴責 我記得很清楚,在龐畢度中心即將開幕前的一個下雨天,我站在廣場上。一位衣著優雅的法國老女士站在我旁邊,邀請我站到她傘下一起避雨。「先生,」她說:「你知道這棟建築是誰設計的嗎?」「女士,」我滿懷喜悅地回答,準備為我的設計接受讚譽:「是我。」那位女士一言不發,但用她的雨傘在我頭上狠敲了一下,逕行離去。 遊客可從手扶梯上飽覽遠方蒙馬特的景致,以及下方廣場上吸引民眾的街頭表演者。 她沉默但強烈的反應,正是龐畢度中心吸引到的典型輿論。從我們贏得競圖那天開始,就飽受來自四面八方、各種角度的抨擊:左派批評我們和國家支持的文化集權主義勾結;右派指責我們褻瀆巴黎的天際線。有一天,在辦公室裡,有人拿了一份請願書給我看,其中一段約莫是:「我們這六十位知識分子,希望表達我們對這座恐怖的外星鋼鐵建築的反對立場……」我嘆了一口氣,正打算把它放到反對意見的那堆檔案裡時,我注意到大家哈哈大笑。原來那份請願書,是將近一百年前反對興建艾菲爾鐵塔的。 Piano+Rogers也以簡單的鋼管和皮革為基礎,替龐畢度中心和IRCAM設計家具。 愛妲‧露意絲‧胡塔伯(Ada Louise Huxtable)和希爾頓‧克雷馬(Hilton Kramer)都是《紐約時報》(New York Times)的評論家,在我執行龐畢度這個案子的七年裡,只有他倆寫過正面好評,不過不意外的是,克雷馬本來就是少數派:「它完全不像任何人先前看過的任何東西,因此,對那些無法在建築藝術裡承受任何嶄新想法的人,就顯得特別可怕。」至於其他記者,在某種程度上,已經決定了這個故事的模樣。有個《新聞週刊》(Newsweek)的記者用挑釁口氣質問我預算超支的事。等我秀出報告,證明這個案子準時完成也沒超支時,她就聳聳肩膀說:「反正新聞我已經登了。」 龐畢度的正立面,設計的宗旨是友善的機器人而非古典神廟,它的空間和結構都是可調整的,不是死硬的。 龐畢度中心的興建過程,是我無法想像的艱辛。倫佐和我精疲力盡,花了好幾個月才恢復過來。儘管在這過程中我們經歷了各種變更,也接受了多方妥協,但龐畢度中心還是保留了它的清晰概念:一棟融合公共空間的建築物;一個靈活的容器,供人類活動在此進行,有開放的內部空間支撐多樣交疊的用途;一個經濟的輕量結構,將創造它的科技清楚表現出來;一棟為這座偉大城市增添豐富性和多樣性的建築。 在龐畢度正式開幕和群眾湧入之前,與倫佐試搭手扶梯,1977。 儘管如此,1977年1月,當季斯卡總統為龐畢度中心舉行正式開幕時,倫佐和我竟然得努力爭取才能受邀參加典禮;緊張氣息明顯可見。然而,抨擊的浪潮卻在一夜之間整個翻轉,因為記者們看到,民眾大排長龍等著去參觀他們口中那棟醜陋的闖入者或死掉的菁英文化廟堂。開幕後第一年,總計有七百萬人入內參觀(超過羅浮宮和艾菲爾鐵塔的總和),確立龐畢度中心身為現代招牌地標的地位,而且實現了它許下的承諾:一個屬於所有人的地方。 資料及圖片提供」原點出版/大雁出版基地 編輯」歐陽青昀

Interior 357

從玄關開始,就以45°的動線作為延伸。 這是一座以茶為題,卻不固守傳統的茶室。 整體空間規劃回歸品茶雅事初衷。從玄關開始,就以45°的動線作為延伸,引導茶客自路徑的過渡與轉折裡體會空間氛圍,再直抵共用茶廳。 沉靜氛圍讓人放鬆心緒。 主通道天花板借助光滑的鏡面材質創造「倒影」,有如虛像的河水浮於頂上,為空間帶出了流動氣息。通道兩側亦可進入獨立茶室,從動線變化裡感受移步換景的趣味。 動線轉折可感受一步一景。 動線設計秉持天人合一的設計觀,流暢的線條,粗糙的紋理,不加修飾,映照了聽風觀雨的自然禪意和飲茶心境。 主動線可通往不同個室,別有洞天。 茶廳盡頭有別傳統山水畫的留白意境,令石階與燈箱的畫作融為一體,連合了近與遠、古與今,深秋之美在留白意境裡層層遞進,延伸空間的視覺體驗。因畫面想像與空間融為一體,消融了邊界,臺階通向另一個時空是想像之境。 茶廳的石階裝置與畫作共通延續想像。 簡約空間配入玻璃磚運用,風格新穎而現代。 室內大面積使用黑色碳化木,提煉出沉穩氛圍。環境靜謐之中,簡約牆面配上玻璃磚的組合,新穎而現代。 暖色燈光相襯雅致陳設。 空間用暖色系燈光,令陳設更顯典雅,讓忙碌的當代都會生活能在此片刻放鬆,在空間中獲得靜心與治癒,以現代設計感提煉茶道內核,看似隨性卻天人合一的設計觀,吸引更多人親近茶文化。 用留白創造別具東方韻味的空間。 素美而雅致的品茶空間。 觀韻‧茶生活 設計者」IDMD創境合美 / 陳兆培、何茂物 攝影者」隱象建築攝影 / 歐陽雲 坐落位置」中國 主要材料」bobo薄板、藝術塗料、碳化木、天然石皮 面積」91坪 資料及圖片提供」IDMD創境合美 編輯」Sumile

Interior 357

位於倫敦市中心的世界級著名住宅項目Chelsea Barracks推出最新的聯排別墅Mulberry Square,擁有倫敦SW1地區最大的私人水療設施及一個11.3米長的游泳池。這幢佔地面積最廣闊的Mulberry Square聯排別墅在建築比例、設計和工藝上保留了傳統聯排別墅的特色,不僅滿足現代生活所需,也演繹了歷史與時尚兼容並蓄的雋永美學,重新定義倫敦歷史中心的奢華生活方式。 Mulberry Square聯排別墅外觀。 傳統與現代的精緻融合 基地位於Chelsea Barracks的黃金地段,開揚視野能俯瞰Mulberry Square綠意盎然的公共花園,更能遠眺倫敦設計地標Pimlico Road。全作由享譽國際的建築事務所PDP London擔任建築設計,室內設計則由倫敦設計工作室Albion Nord操刀。 室內由Albion Nord負責整體設計,融合經典和現代元素。 Albion Nord融合經典和現代空間設計,巧妙配搭現代藝術、訂製家具以及英國境內精心挑選的古董和復古作品,為空間注入值得世代相傳的價值。聯排別墅每個房間均採用別具韻味和特色設計,採用飽滿而鮮豔的顏色,形塑亮麗畫面,並將起居空間化身為日夜兼容的多功能場所,適合家人朋友聚會;優雅的英式魚骨木紋和大理石地板貫穿整座建築,進門即可感受寧靜溫馨的氣息。 透過選用各種色調和材料,把室外花園景觀延伸至室內。 一樓規劃了接待室和餐廳,餐廳利用室內裝飾工作室Sibyl Colefax & John Fowler的土紅色油漆,輔佐英國當代藝術品和兩根義大利Pavonazzo古董大理石柱。接待室以柔和的顏色為主軸,靈感來自室外的公共花園,牆壁採用綠色布料鋪設,家具則選擇令人感覺平和的奶油色及白色為主調,並以橙色作點綴,勾勒典雅時尚的氛圍。 餐廳以土紅色油漆打底,輔以英國當代藝術品。 廚房是共享天倫之樂的空間,明亮且通風,室內設有多功能落地木工製品,可搖身一變成為隱藏電視和儲藏室通道的可移動藝術裝置;亦可直接通往配有訂製戶外廚房和大型Wolf戶外氣體燒烤爐的後花園。 戶外廚房。 二樓設有主臥室、浴室和更衣室,注重隱私;三樓則有另外三間臥室。 臥室。 城市的療癒綠洲 地下兩層樓宛如一座心靈綠洲,設有游泳池、健身房、桑拿房和蒸汽房,機能一應俱全,材質多選用天然及原型材料,賦予舒適體驗。 配有游泳池及水療中心等設施。 另一方面,每座別墅的頂層皆有私人屋頂露台,可將四周綠意景觀納入眼中,設計團隊匠心鋪陳如橡木、羊毛、亞麻布、麻布和絲綢等元素,恰如其分的增添設計豐富度和質感,也能更有效延伸室內外空間。 寬敞的屋頂露台。 Mulberry Square聯排別墅將歷史底蘊和文化精髓融合為一,並於細節中躍現活力及雅致格調,展現現代與傳統共榮的精神。 資料及圖片提供」Sinclair 圖片版權」Kensington Laverne、Will Pryce 撰文」陳映蓁

Interior 357

廣闊的湖泊地形連綿延展、壯麗山景潑墨般鋪陳,遙望堅挺矗立的富士山,沉穩安撫著居於日本山梨縣的人們,豐富的季節變化以及多樣景致,令此地成為家喻戶曉的休閒景點。素有富士五湖、天空鳥居等秀麗美景的山梨縣,以其鬼斧神工的雕刻手法圍塑天然的教育場景,與自然為伍成為他們的日常。 幼兒園建築外觀。 此次日比野設計根據業主的教育方針,以「富士山為背景,無論是炎炎夏日還是漫漫風雪,都要在泥漿中盡興玩耍」為主軸,利用大自然所賜予的禮物,讓孩子能夠在森林中無拘無束地奔跑、遊玩,打造悠然的教學環境。 孩子們在水池旁用餐,塑造清爽氛圍。 自然即教育 為有效利用周遭現有環境,設計團隊保留原本生長於此的樹木,並重複使用施工土壤,在戶外一角形塑高低起伏的山丘,透過資源循環、再造,讓幼兒園成為孩子們的探險基地,在蒼翠森林中自由探索。 戶外挖坑洞打造與自然交會的教育場景。 為連結與自然間的情感,在戶外庭園中,開鑿出足以容納多位孩子玩耍的大坑洞,陰雨綿綿的水池、雪花飄然的滑雪場、晴朗無雲的攀爬場,隨氣候變化轉換場景,無需依賴大型遊樂設施,即是渾然天成的教育場所,藉挖掘坑洞引導孩子激發創意,以自然為布景,創造屬於自己的遊戲天地。 設置輕盈樓梯連接二樓,並細節利用空間,預留閱讀小屋。 遊戲區。 校園建築是兩層樓開放式空間,以樓梯、滑梯、攀岩等設施串連場域,增加趣味感,同時規劃順暢的回型動線塑造開闊視野,引領孩子們在四處探索中學習新知,突破傳統框架,提供更為彈性的發揮空間,加深對於事物的想像力。 右側為繪本區,採光充足;左側為攀岩區,可直達二樓,趣味感十足。 位於牆角的繪本區,藉通透玻璃引光入室,構築採光充足的閱讀區,一旁則設置攀岩區與二樓連結,彷若置身在洞穴般被溫柔包覆,不僅給予安全感,亦刺激孩子們在探索中產生好奇心。 設置滑梯為空間注入活力。 多樣語彙豐富空間 為讓開闊場景延伸至二樓,設計團隊規劃多個不同機能的區域,如同森林樹屋般散布,通過高低參差的立面以及豐富色彩,創造空間的多樣層次,學童能在日常中尋找自己的心儀之所,進而養成獨立自主的性格,沉浸在充滿正向力的成長環境。 利用異材質界定場域機能,如木屋般矗立,形塑森林氛圍。 二樓衛生間與閱讀區安排敞開的循環動線,由不同材質構建而成,如積木般堆疊組成,整齊排列形塑透視感,既保障孩童安全亦清晰界定場域機能。輕巧而充滿童趣的小屋林立,溫暖光暈輕灑而下,感受教學與娛樂兼具的教育場所,帶領孩子們在愉悅的氛圍中快樂成長。 多功能衛生間。 全作大量使用在地木材富士柏,不僅發揚本地特色,同時培養孩子們對家鄉的眷戀與熱愛,伴著上天所給予的美景,與自然圍繞共舞、一同成長,延續屬於日本山梨縣的富士情懷。 廚房旁即是用餐區。 UB Kindergarten and Nursery 設 計 者」日比野設計 攝 影 者」Toshinari Soga ( studio BAUHAUS ) 坐落位置」日本 主要材料」鋼筋結構 面 積」282.6坪 資料及圖片提供」HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro + KIDS DESIGN LABO 編輯」林靖諺