Interior

356

電控玻璃展間變身藝廊 玩味空間藩籬的穿透美學

台灣電控玻璃品牌「明星電控」,秉持「創新、永續、以人為本」理念,提供一站式量身訂製的智能科技隔間服務,重新賦予空間嶄新定義。為實現美好科技生活願景,提供更具彈性的空間規劃選項,發表全球最新「95智慧調光膜」,展演新世代最高規格透亮升級的電控玻璃產品。 明基材料攜手明星電控,打造全台最美電控玻璃展間變身藝廊 致力材料科學領域創新與應用的明基材料,此次攜手以提供電控玻璃整合服務聞名的明星電控,打造全台最美的電控玻璃展間;找來新銳藝術家與花藝設計師共同規劃,讓想像馳騁空間極限,擴大科技隔間的無限感官體驗,開啟心之所嚮的空間自主享受。 透亮升級新鏡界 全新「95智慧調光膜」不僅採用無塵室製程,確保智慧調光膜零雜質、無雜點;更突破市面上現有的電控玻璃材料可視穿透範圍僅140度的限制,達成160度的最佳大視角,讓其在空間運用表現上能完美貼近玻璃的性能,用高透亮以及良好的視覺穿透性帶來絕佳採光。 「95智慧調光膜」的透亮升級,開啟了電控玻璃的視覺新時代。 電控玻璃斷電霧化後,如同披上一層朦朧紗簾般,呈現若隱若現的噴砂視覺質感,但仍然可辨識內部空間人影,打造出單向隱私的效果;不但兼具視覺通透的安全性,亦能保有相對的隱私感,創造更多生活應用的可能。透亮再升級的「95智慧調光膜」不僅滿足電控玻璃使用者對視野穿透效果的高度訴求,還可讓視覺空間獲得最大化的展延與擴張。 「95智慧調光膜」應用在店面落地櫥窗與大樓對外玻璃帷幕時,還能創造出單向隱私的效果。 全台最美電控玻璃展間變身藝廊 去年年中亮相的「明星電控空間美學體驗場域」在設計之初就是以科技隔間的美學概念,跨界整合藝術元素,以藝廊概念將電控玻璃多元應用裝置設計其中,希望大眾可以體驗品牌為空間所創造出的無限價值。 在95智慧調光膜的升級透亮與薄紗霧感變換之間,彷彿踏入山林,時而陡現、時而隱匿,感受光線在空間中的融合型態,建構一場夢幻漫遊。 此次明基材料攜手明星電控,將「明星電控空間美學體驗場域」變身為藝廊,邀請台灣新銳插畫家-寧子Ning,以台灣特殊瀕危物種為主題,視野跟隨細膩筆觸擴展至全場域,在「95智慧調光膜」的升級透亮與薄紗霧感變換之間,彷彿踏入山林,時而雲霧繚繞、時而撥雲見日,通過材質、光線、霧感以及透視的變幻,以藝術為筆,建構一場夢幻漫遊,帶來充滿沉浸感的空間敘述。 「95智慧調光膜」是駕馭透亮電控玻璃最精湛的行家,能完美貼近玻璃訴求的高透亮。 以原生常綠喬木為題的超大壁面畫作,隨著煙霧製造出如雲似夢的山嵐飄渺,一步步揭開「95智慧調光膜」朦朧薄紗的美麗秘密。藝術家發揮想像,將台灣一級瀕危保育物種的身影輪廓集結成畫,展現在電控藝術屏風裡,搭配透視及霧面的多段式效果,探索更多翻越隔間框架的可能性。 使用95智慧調光膜的電控玻璃於斷電霧化後,如同披上一層朦朧紗簾般。 「明基材料 x 明星電控」藉由藝術創想展現科技理性與藝術感性融合於空間中的多重風貌,全方位放大感官與想像。在「95智慧調光膜」透亮升級的光影流動之間,探索空間更深層的詩意,創造專屬科技隔間的無限可能。 明星電控空間美學體驗場域 地址」台北市松山區敦化北路222巷70號1樓 資料及圖片提供」明星電控 編輯」歐陽青昀

Interior 356

「青島之美,美在山,美在海。」不僅是歷史文化名城,更是山東最具異國風情的城市,優美遼闊的海景,讓此地成為令人趨之若鶩的度假勝地。《Reef海邊咖啡館》位於具代表性的觀景地-「八大關太平角一路」,得益其沿海的地理位置,展現聞名於世界的沙灘浴場文化。 弧形入口引導視覺動線,沿著曲徑步入室內。 從Reef宗旨出發,業主期望打造不受市場風格限制,且易於維護的社交場所,為在沿岸漫步的行人以及專程前來的食客,提供充滿獨特魅力的空間。以「自然度假風」為主軸,選用柔和的米色鋪覆,營造溫潤質感,同時襯托空間量體的優雅之姿,使外開斜切的天花結構得以突顯。 水紋玻璃門形塑如微風吹拂般的波紋,塑造海洋視景。 呈半弧的入口引導動線,沿著彎曲小徑望向玻璃門,微風輕撫般的水紋磨砂質感,塑造如沐浴在海洋中的錯覺,輕盈而舒緩。推門入內,映入眼簾是充滿弧形語彙的空間,具弧度的立面造型,引視線拓展延伸,創造豁然開朗的開放視野。 全室以弧形語彙鋪陳,舒緩心境予人溫柔氛圍。 全方位的視野規劃 全室以原石塊堆砌而成的咖啡吧台為中心、向四周擴散延展,賦予咖啡師敞亮舒暢的工作場景,劃分場域的同時,亦模糊了與客人間的界線,搭配六面輕透落地窗,形塑壯麗遼闊的無際海景,加深與海洋間的親密感。 面海側設置六面落地窗,將壯麗海景引入室內。 然而,由於基地坐落在沿岸堤壩上,因此需考量潮濕、日光長時間照射等因素;為延伸視野,設計團隊巧妙運用日照角度,結合海洋、地面、室內等三層面,以逐漸遞增的手法布置座位,並將觀景範圍最大化,賦予室內座位區眺望海景,打造全方位的開闊場域。 規劃開放性視野,敞亮而舒暢。 散座區傍著吧台而設,藉不同層高產生的落差構建極佳的海濱觀景台;簡而明快的用餐區與柔和輕緩的海洋形成鮮明對比,並得益其明亮敞開的視野,將四面八方的風景輕鬆納入眼底,連接室內外場域,打造與自然對話的休閒場所。 吧台設於中央,讓咖啡師的工作視野開放而舒爽。 設計團隊表示,用餐空間的氛圍營造是設計中的重要一環,為連繫人與海洋間的情感,動線沿周圍景觀而設,使心緒隨場景變換,塑造多樣氣氛,並從細節著手細膩妝點,豐富空間表情,營造獨特雅致的用餐氛圍。 散座區圍吧台而設,考量視角利用不同層高規劃觀景視野。 線性拉長的空間,隨著收與放的視野變化,光影在日出日落的明暗變化中,產生豐富景象,使人們在用餐之餘能欣賞海域之美,同時細品日光與動線交織而成的躍動節奏。依傍著彎曲小徑行走,人們對室內空間的體驗不斷變幻,遼闊無際的大海逐步成為空間感知的重要指標。 落地窗開啟時,可欣賞舒暢景致,同時感受微風輕撫。 設 計 者」木斗設計Woodo Studio / 王衛 參 與 者」馮婷婷 李家琳 攝 影 者」Yuuuun Studio 主要材料」藝術塗料、膠黏石、原石塊 面 積」78.65坪 資料及圖片提供」木斗設計 Woodo Studio 編輯」林靖諺

Interior 356

工業風配飾潮牌BABAMA首座實體店,位在上海繁華市區,以永續躍動之姿向傳統工業美學致意。空間故事以心臟為題,透過藝術裝置連動一切生機運轉,建構出循環系統、視角轉換、動線設計與展呈效果。 工業美學是BABAMA的品牌特色,設計團隊以機械心臟裝置為店舖核心,向周邊各區傳輸能量。沿著機械心臟裝置縱伸向上,類比樹木生長姿態,金屬與木質材料透過構件連接的方式,蔓延至天花頂部,仿佛通接收心臟所賦予的能量,在有限的空間中,無限生長。 以機械心臟而延伸的傳送帶設置,是為商品展示、試戴、售賣與打包的行為所設計的動線閉環。傳送帶讓陳列裝置呈現動態效果,比喻「機械心臟」運作的血液循環系統裡,品牌單品陳列於傳送帶的圓形托盤,入店客人能順應此一動線引導,最大程度的逛覽空間。 店內刻意弱化場域分屬,打消原有邊界,藉由機械心臟的傳送帶創建一個屬於空間外部和內部聯繫的通道,各區保有獨立功能亦相互融合,令場域更具完整性與連續性。「傳送」過程的終點是收銀區,完整了整個消費環節。 另一方面,設計團隊亦以斗拱造型向傳統工業美學致意,斗拱是中國建築上特有的構件,在美學與結構上極具特色,空間運用斗拱元素,並在原有的鬥、升、拱、翹造型組合上做減法,再融合傳統木材與金屬材質,使空間因頂部陣列感存在強烈,以古為新的手法亦有著承上啟下之意涵。 環圍立面則以鋁型材與木質並用表達品牌的工業屬性,自然元素的加入適度中和了空間中冷冽的機械屬性。設計團隊希望打造可持續性發展的設計系統,採用模組化的概念完成展示台的設計,以可拆卸的靈活組件便於運輸與應用。未來品牌能透過不同組合方式,應用於各種店舖場景中,令整體陳列效果有了豐富可能。 每一立面結合品牌現有產品線,透過托盤區、櫃體區的組合設置,最大程度的滿足了各種產品展示與陳列的需求。此一牆面系統下,每個托盤、櫃體乃至燈具,均可根據實際產品的尺寸大小與需求、視覺重點等因素來變動陳設效果。 在細節上,金屬、玻璃等與主體一脈相承的材質穿插、圓形鏡子的增設,在在考慮到消費者搭配試戴的需求,讓重視心靈感受的飾品選購,有了獨特而個性化的空間體驗。 BABAMA概念店 設計者」ATMOSPHERE Architects氣象建築 / Tommy Yu 參與者」Aubrey Liu, Valo Xiao 攝影者」形在空間攝影Here Space賀川 空間性質」飾品店 坐落位置」中國 面積」33坪 資料及圖片提供」ATMOSPHERE Architects氣象建築 編輯」Sumile

Interior 356

「植物園和公園最大的不同在於,植物園具有保育植物的使命,環境要盡可能維持自然的韻律,提供植物一個良好的生長環境,也因都會型植物園的特性,園區需兼顧人們行走的使用機能需求。」 植光步道空拍景。丰宇影像攝影 農委會林業試驗所所長曾彥學表示,為優化台北植物園夜晚的光環境,中強光電文化藝術基金會與行政院農業委員會林業試驗所攜手合作「台北植物園植光計畫」,沿著總長約435公尺的步道,從和平西路口至博愛路出入口規劃,在考量園區生態環境的前提下,透過減光降低光汙染,同時重新設計燈具、調整位置,解決原照度不均等問題,引導園區動線,提供讓人們安全穿越的友善步道。 和平西路口,設置LED燈突顯植物園指標,同時營造柔和的光影氛圍。丰宇影像攝影 「台北植物園」是台灣歷史最悠久的都會型植物園,具備研究、教育、保育等專業功能,卻也因位處市中心、交通要道等因素,有諸多民眾會穿越此區,另一方面,其豐富多變的自然景觀是頗具知性與教育功能的林地,更是不少台北人的心靈綠洲。擔任計畫設計顧問的照明專家周鍊認為,改造後的台北植物園,帶給人的不只是視覺感受的轉變,同時也提高人們對於花香、草木、風聲、蟲鳴鳥叫的感知能力。 植光步道博愛路出入口。丰宇影像攝影 中強光電文化藝術基金會董事長姚政仲表示,基金會長期致力於友善光環境的推廣,這次與台北植物園合作的植光計畫便是一個轉變的開始,燈光不只是用來妝點城市,也能適度暗下來與自然達到一個平衡。 優化光的「質」而非「量」 「光越強,影越暗。」光影是自然的物理現象,卻也道出人們對於「暗」的感知,或許只是因為環境中的「亮」而產生的反差。為避免燈光造成動植物的傷害,首先改造的是降低燈具安裝的位置,同時避開容易誘引昆蟲的區域。參與計畫的沁弦築影照明設計師林靖祐,基於對生態的尊重,以低尺度、高光效的照明避免眩光,同時減少溢散光;此外,以視覺友善為原則,減少強烈的明暗對比,讓恰如其分的光成為引領夜間行人活動的月光步道。 捨棄原有的兩側照明,滿足減光需求,同時提供足夠光線引導行人。丰宇影像攝影 經過優化後,緩下腳步節奏,視覺的「暗適應」會在過程中逐漸舒展,尤其荷花池畔廣場,是人工照明比例最低的開放場域,當駐足停留時,會發現燈光與周遭光環境形成和諧的平衡關係。 路標將原設於上方光源,改為從下往上投映,視覺舒適同時具備指引功能。丰宇影像攝影 改善後的植物園,夜間照明與環境融合,且兼具使用機能,當走進植物園時,不妨放慢腳步感受月光與星空,享受大自然的靜謐時光。更多「植光計畫」系列活動,可於台北植物園或中強光電文化藝術基金會臉書與官網查詢。 資料及圖片提供」台北植物園、中強光電文化藝術基金會 編輯」林靖諺

Interior 356

在面積不大的台灣中,地峽人稠已是常見的景況,其中新北永和是位居全國人口密度最高的行政區。永和地區不僅人口眾多,住宅區還常常隱身在狹小的巷弄裡。 受地理環境啟發,面對狹窄的巷弄、緊鄰的棟距,如何為屋主一家人打造一個清爽又舒適的生活空間,是此案的一大挑戰。 鄭明輝設計師說道,此案之所以命名為《巷弄內的一抹清新》,就是受地理環境而啟發的靈感。面對狹窄的巷弄、緊鄰的棟距,如何為屋主一家人打造一個清爽又舒適的生活空間,是此案的一大挑戰。 設計師減少色彩與材質的複雜度,室內以塗料搭配大塊磁磚、實木皮等,簡化視覺感受。 開啟後方的那道縫隙 此案從洽談、討論到施工,其實經歷了一波三折並耗時約一年的時間,因為這棟老房屋對於屋主來說意義深遠,作為他的起家厝到底要做簡單的重整抑或是整個翻修重蓋,加上鄰棟有都市更新的計劃,讓他思考多時。最後在諸多考量下,決定保留原始建築,將外部拉皮修飾,並重整室內空間。 將與後方房屋緊貼的牆面往內退縮,讓光線與空氣得以流通。 為了讓光線與空氣得以流通,設計師的首要任務就是將與後方房屋緊貼的牆面往內退縮,雖然僅脫開一小段距離,卻為原本狹長的基地增加了採光面,讓空間深處頓時明亮了起來。 利用脫開手法,不僅解決光線與空氣的流動問題,也為屋主考量了未來的規劃。 設計師表示,台灣許多老屋都是牆貼著牆建造,但隨著政府污水下水道處理的管線設置計畫逐漸完備,老屋勢必會面臨需要調整房屋結構、保留出棟距的調整。所以利用脫開手法,不僅解決光線與空氣的流動問題,也為屋主考量了未來的規劃。 為原本狹長的基地增加了採光面,也讓空間深處頓時明亮了起來。 通透流暢動線規劃 室內空間因為牆面的退縮,所以格局上也做了大幅度的變動。為了滿足屋主的收納需求以及兩大一小的生活所需,設計師藉由樓面劃分空間機能。 內、外玄關設計創造隱私。 因為房屋正面的巷弄十分狹窄,設計師利用內、外玄關設計創造隱私,兩個玄關之間則透過玻璃窗景維繫視覺的穿透感。一樓為公領域,規劃客廳與開放式廚房,讓空間顯得更加通透寬敞。 一樓為公領域,規劃客廳與開放式廚房,讓空間顯得更加通透寬敞。 在一樓樓面,樓梯不僅與沙發整合,還規劃了一間儲藏室,用畸零空間最大限度地滿足屋主的收納需求。 樓梯整合沙發與儲藏室,用畸零空間最大限度地滿足屋主的收納需求。 二樓為私區臥室,共規劃了主臥室以及小孩房兩個房間。 二樓,私區臥室。 主臥室規劃在靠外側的臨窗區,設計師表留了原本的陽台空間,讓休憩分為顯得更加舒適愜意,外牆則透過格柵鐵窗的設計阻隔視線,為屋主保留生活隱私;衛浴整合在樓梯下方,節省空間並讓動線更為流暢。 主臥室,規劃在靠外側的臨窗區。 外牆透過格柵鐵窗的設計阻隔視線,為屋主保留生活隱私。 三樓樓面利用屋突規劃了一個書房空間,並保留屋頂平台搭配植栽牆,形成一個愜意舒適的家事工作場域。二樓外牆的格柵,在三樓則轉化成沖孔板,透過幾何變化豐富立面表情。 三樓,書房空間。 屋頂平台的植栽牆。 從天而降的光 在獨棟建築中,樓梯是設計的重點之一。設計師認為,樓梯是串連樓面的媒介,需要考量動線流暢與使用時的安全性,所以他移除原本陡峭且陰暗無光的梯間,重新將樓梯集中規劃在平面的一側,除了匯集動線,也能避免空間的浪費;搭配天井設計,讓光可以從上而下穿透。 將樓梯集中規劃在平面的一側,除了匯集動線,也能避免空間的浪費。 為了滿足屋主希望的清爽舒適感,設計師盡量減少色彩與材質的複雜度,外牆立面選用白色與灰色塗料,室內則以塗料搭配大塊磁磚、實木皮等,簡化視覺感受。 天井,讓光可以從上而下穿透。 最後,設計師說道,站在巷弄中間向上俯瞰的這張照片是他最喜歡的畫面,他用金屬格柵與沖孔板設計來呼應台灣傳統的鐵窗文化。看似嶄新、現代的外牆,當你移除色彩或是將其統一,你就會發現,看似新舊衝突的畫面,頓時顯得一點也不突兀,因為它們的本質其實是一樣。 金屬格柵與沖孔板設計,呼應台灣傳統的鐵窗文化。 設計者」蟲點子創意設計/鄭明輝 蟲點子創意設計主持設計師本身是建築背景也是插畫作家的雙重身分,熱愛富有創意的事物,喜歡從生活中發掘創意及有趣的點子。在空間表現上,擅長以獨特的線條以及空間穿透感,打破原有格局框架,形塑出獨特的蟲點子風格。 資料及圖片提供」蟲點子創意設計 採訪」歐陽青昀

Interior 356

萬社設計為三亞艾迪遜酒店進行海灘俱樂部改造,酒店坐落於風光旖旎的海棠灣,以茂盛的自然植被、原質材料與柔和溫暖構築美學氛圍,此次改造任務是融和當地自然景觀與酒店美學,創作出一座別致的戶外聚點。 整體設計採用低介入方式,令新建物與既有植被景觀相融,就像被植被包圍的場地裡長出新的場所,運用天然竹材、木料塑造成新構造,以回收利用的水洗石鋪覆地面,打造成環保且親和自然的戶外俱樂部。 《Under the Tree樹蔭之下》是全案設計主題,以竹編構造形成五個高低不一、形狀獨立的樹蔭錯落組合,讓有機自然的弧形外輪廓完美融入自然環境中。 「樹蔭」構造採用竹編工藝完成,每個樹蔭形態都由若干個弧形疊加而成,「樹蔭」聚合出流暢線條,形成融入自然又疏密有致的空間節奏,予人漫步於綠蔭下的愜意感受。 環境椰林與「樹蔭」結構散佈在下沉式卡座周圍,新結構以樹幹的形態落地,與原有植被自然融合。寬大且帶有自然弧線的「樹蔭」能在不同天氣下提供遮蔽,樹蔭連接處令陽光灑落,並可見到周邊綠意。 為了確保視覺效果的純粹性,每個獨立的樹蔭構造都以一體編織的工藝呈現,由多位資深工匠費時多日於現場編織而成。有意壓低的高度也是經由精心設計,讓弧形疊加的頂部能成為俱樂部的特色背幕。 設計團隊希望以舒適自由的空間感,令這座海灘俱樂部有如一個強力連結,聯繫周邊不同活動場所,賓客無論在吧台小酌、日光浴、游泳、玩球彼此視線沒有阻隔,開放感的空間感不僅鼓勵人們自由地交流,亦保留了舒適的邊界感。 主吧台以巨大的樹幹形式佈置於場地中心,圍繞吧台展開的環繞式動線能夠使服務生更好地捕捉到賓客需求。 俱樂部規劃了DJ台配以豐富的沙灘活動,讓俱樂部日夜都洋溢著生命力。 亭內獨具匠心的下沉式吧台及下沉式卡座,令置身泳池中放鬆休憩的賓客能享受水中小酌的樂趣。 「樹蔭」嚴謹的編織密度令日間陽光能穿透灑落,夜間燈光亮起時,自「樹幹」向上暈開的燈光讓俱樂部就像被燈光包裹,同時突顯出樹葉紋理與結構形態,有如置身於巨大的芭蕉葉下般特別。 《Under the Tree樹蔭之下》以融入自然的手法相襯海南島的日夜風情,竹編材質獨特的色調肌理為這座俱樂部帶來浪漫與溫暖的質感,成為洋溢熱帶風情的摩登聚點。 三亞艾迪遜酒店海灘俱樂部 設計者」Various Associates萬社設計/ 林倩怡 楊東子 參與者」劉建鵬 林志超 張越 李詩琪(後期跟進) 攝影者」SFAP 萬社設計 / 林倩怡 楊東子 萬社設計作為一間建築和室內設計工作室,致力於地方及全球性設計研究專案。工作室成立於2017 年,擁有國際頂尖背景的設計師團隊,其專業範圍涵蓋建築空間、室內設計、材料研究、平面和交互設計等,致力於高端及實驗性項目的設計與研究,從空間功能出發,通過對材料的研究,挑戰常規,關注細節與品質,為每個專案打造出獨特的視覺效果。同時,作為一處藝術家和設計師的合作平臺,萬社希望能夠結合創意與技術,探索過去、現在與未來,突破創作界限。 圖片提供」萬社設計 編輯」Sumile

Interior 356

「時間是狀態,是火焰-人類如蠑螈般的靈魂所居住的地方。」-塔可夫斯基,《雕刻時光》。 十穎設計李佳穎設計師說道,提案前夕適逢疫情最高峰,討論改採視訊會議,長時間待在家中,她思索著如何將感知上的細微變化讓螢幕另一端的業主理解。剛好那段時間她閱讀了安德烈.塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky)的著作《雕刻時光》,也觀賞了電影《沙丘》,她將從文本、影像中獲得的啟發和悸動,轉化成設計語言,藉此創造空間的美感,企圖讓住宅充盈寧靜沉澱的氣息,能更安靜的感受全天時光的轉換。 全案核心概念由電影和書籍的觀後感為靈感,期待打造可時刻察覺時間遊走的安棲之所。 以理性思維擘劃格局 本作可以三個概念進行討論,分別是「空間設計」、「空間與感知」、「時光」。李佳穎分享,平面規劃主要由明確的居住需求出發,業主夫妻皆服務於旅遊業,靠近入口處需要兩間充裕的儲藏室,收納帶團用具、大小不一的行李箱等物件;向內走入,除基本客餐廳、廚房、臥房外,更需要可容納8至10人的餐桌、男女主人單獨的衣帽間,以及一間可身兼冥想室、客房的多功能房;因此,在《雕刻時光》這個約25坪的基地中,剛性的空間數量已達上限,如何適切進行格局配比,則成為設計師的首要挑戰。 業主夫妻必須收納帶團用具、行李箱等物件,入口即規劃大面積的儲藏空間,其中一間拆解為不同尺度的量體,並整合玄關機能。 考量光線和空氣的流動,其中一間儲藏室較為密閉,可完全滿足機能;另一間則拆解為不同尺度的量體,安置在另一側,不僅框塑出落塵區範圍,也打開了玄關,不讓過多的隔牆阻絕視線延伸。 全身鏡無形之間扮演著場域分界的角色;懸浮型態則弱化了壓迫感。 而全身鏡則扮演著無形的場域界線,懸浮的外觀降低了空間的壓迫感,其鐵件烤漆的材質亦兼具了留言版功能,而可置放隨手物品、信件的平台,則彰顯出設計團隊運用結構整合機能的巧思,在有限的面積裡,讓每個角落都得以發揮最大的用途。 結合了小物置放、掛件、留言板等功能,創造新的使用可能。 細膩勾勒光影遊走 設計師將擁有充沛採光的兩側保留予臥室、衣帽間,而主要的活動區域則布局在空間核心,並將窗外河景視為最自然的襯底,創造更為開闊敞朗的畫面。李佳穎進一步解釋道,由於客廳沙發的正上方有一支大樑,再加上天花板上安裝了壁掛式空調、除濕機及全熱交換器等設備,若以包覆手法修飾樑柱,易造成狹長型基地的過度侷促。 主要的公共空間布局在平面中心,共享窗外寬闊景致。 圓弧樣態的沙發提供舒適坐感,玻璃茶几Soda則捎來輕巧的效果。 有鑑於此,她利用微弧曲線形塑起伏層次,藉此令動線產生流暢且連續的引導性,同時也能與室外景致相互呼應,而溝縫則強化了曲線的立體度,勾勒出場所及雕塑線條的和諧韻律。 設計團隊以微弧曲線修飾基地原有大樑,並利用乾淨溝縫強化室內的立體感。 如前述所提,設計師因閱覽了書本電影,進而開始思索人身處於怎麼樣的環境下,能使感受和心境從容平穩,而光的流轉,正是她嘗試描摹的語彙。 由於業主時常有多人來訪開會的需求,餐桌可身兼工作桌使用;廚房則以通透材質進行區隔。 故在室內的選色和材質運用上,皆緊扣此主軸,大量鋪陳羊絨沙色,藉同色系的質地整合空間,打造好似洞穴的包覆感,安定居住者的感官,在光與影的嬉遊之間,洞察時光的遊走,設計師期待創造身體和空間的互動,提醒我們對生活中微小簡單的事情保持感知。 以羊絨沙色作為空間主色調,形塑洞穴包覆的安心感。 材質則以好清潔、易維護為主要選擇考量,如漆料、仿古處理藤編與石紋磚等。 以無機材質重塑自然 而「時光」,則邀請「質物霽畫」的藝術家李霽一起共創主燈型態與精神。李佳穎提到,電影《沙丘》的場景並非設定於現代,但整體呈現出來的氛圍卻是當代又科技,因此在安排本作的燈光計畫時,他們嘗試以「人造」創造「自然」。 邀請藝術家李霽共創主燈。透過投影將日、月、星辰的畫面引入空間中。 作品《XE WE E BV》透過投影形塑出天象交替的景象,將日、月、星辰的意境注入住宅底蘊中,讓生活秩序在自然氣息中獲得平衡和舒展。而布光方式亦與居住品質深刻連動,設計團隊期以俐落的手法呈現,構築宜人氛圍。 燈具《XE WE E BV》細節。 作為全然放鬆、休憩的主臥室,設計師以簡馭繁,以最單純的語彙及畫面釋放身心壓力。機能被乾淨的收攏在線條裡,透過拆解細部設計,將床頭背靠、弧形掛桿和內嵌照明的軌道結合在一起,營造更精鍊的空間質感。 主臥室床頭背靠、弧形掛桿和內嵌照明的軌道整合在一起,令畫面更顯純粹精簡。 女主人衣帽間。 設計師簡化形體,致力與業主共同描繪夢想中的居所調性,可以安放生活瑣事,也能乘載精彩故事,隨時間游移的光影,則體現了時光瞬息萬變的獨特韻味。 可作為冥想室、客房等彈性運用的房間。 雕刻時光Sculpting in Time 設 計 者」十穎設計 / 李佳穎 參 與 者」陳津玉、質物霽畫 攝 影 者」李易暹 主要材料」石紋磚、黑鐵、藤編、實木染色、手工漆、冷烤漆、木地板 十穎設計 / 李佳穎 十穎設計秉持空間規劃的知識與資源,從日常經驗開始思考感受,結合藝術家及創作者,挖掘國內外的文化資產,將傳統技術、工業設計等領域專業轉化為空間設計的能源,激發人們對生活美學的想像與實踐,建構全新的設計思維。 圖片提供」十穎設計 採訪」陳映蓁

Interior 356

又來到鳳凰花開的日子,第十二屆松山文創學園祭「畢業當衝RUSH」於5月5日至6月13日在松山文創園區盛大展出,共超過45所校系及3000多名學生參與,帶來「藝術與時尚週」、「廣告與大眾傳播週」、「空間與室內設計週」、「都市與景觀設計週」、「文化創意設計週」和「建築與城市設計週」等六周主題。 展覽現場「畢業當衝」車道場景。 畢業展歷經新冠疫情、取消等重重困難,隨著全球新冠疫情趨緩,睽違三年以實體展嶄新回歸,作為疫後最大場,今年以「追夢一定有風險,人生有起有落,衝刺前應無所畏懼,保有初心!」為概念,在園區內設置衝鋒賽場及30公尺的賽道堡壘,並由200公分高的松菸導遊松鴨桑坐鎮揮旗,在畢業前夕,為即將邁入下一場人生賽事的畢業生們祝福。《室內interior》親訪「空間與室內設計周」,採訪參展各校的努力成果和感想。 2023松山文創學園祭主視覺,以「畢業當衝」為主題。 空間與室內設計周展出系所 中國科技大學室內設計系《無限維》 所有物體皆由四維組成,三維為空間,一維為時間。維度空間前三維與空間組成有著密不可分的關係:「一二維」是由線條組成為平面的變化;「二三維」為從平面到立體空間的變化,從一到三維有如人對於空間概念的想像與演變;「四維」是時間,其充滿著不確定性,無法透過前三維「想像」出空間上的形成方式,但也是因為這些不確定而延伸出更多可能性。展覽秉持著多元價值,包含永續、社會議題、動物等類型,讓學生們在設計操作上有更多元的思考空間,使整體呈現豐富的視覺饗宴。 學生布展心得 布展的過程中有時會發生一些突發情況,透過這次機會不斷從中學習,並了解每位同儕之間的想法,傾聽解決是過程中十分重要的一環。第一次參加展覽心情十分興奮緊張,感謝有機會參與這次的活動。 大葉大學空間設計系《空間的內在性》 在日常景致裡,熟悉的生活場域已逐漸麻痺人們對空間感受的敏銳度,甚至限制對空間的想像。在面對真實與想像轉換的同時,難以察覺其差異,身體感官經驗在熟悉與陌生感之間的平衡,只能停留在當下知覺混沌的模糊地帶。空間自身內在性可解釋為空間的自我意識,如同有機生命體,渴望與體驗者交流對話,並在自身所存在的場域角色中創造獨特內涵及語彙。好的建築空間不只滿足使用需求,更可透過記憶、感知和理解,將建築空間與人的活動、思想、場域特質和歷史繫連起來,並喚起人們對感官與記憶的熟悉感。 學生布展心得 整體可說是興奮且辛苦的,在規劃統籌的過程中,遇到想做但不能執行、預算上的考量及如何傳達溝通等,便是我們在這一年內中反覆做的事情,但到了畢展前一天,看到展覽近在眼前,就覺得一切都值得了,是個難忘的回憶也是甜蜜的果實。 台南應用科技大學室內設計系《逐日》 「逐日」意旨遙遙無期,未來將至忘卻俗塵,逐向他日,在未知日子中,看似很遙遠卻是一眨眼就過往雲煙;當人們在懷念過去的同時,亦在期望著未來,卻未曾想過當下美好,但願大家都能學習如何逐向他日,將這份期許化作把握當下的動力,珍惜光陰。展覽主題建構了多元的方向性,如環境共生、行為研究、遺址修復、永續發展、社會實踐、閒置空間利用等多樣設計類型,透過故事打開與設計者的橋樑,每件作品的創作性在觀展者面前,呈現時代下人們所面臨與感知的環境。 學生布展心得 其實在過程中因有提前計畫及多方面的問題思考,沒有遇到太多困難性方面的問題,但由於第一次舉辦如此盛大的展覽,在討論的過程中亦增加不同的挑戰性,我們非常期待及緊張,很開心能將此次展覽盛大的舉辦成功。 國立臺中科技大學室內設計系《IN2.0》 In2-Into是進入的意思,在畢業後即將走入人生的下個階段,而「2」代表的是「2.0版」,意思是將在未來把在學校四年裡的所知所學,以自我的詮釋展現出全新的版本。作品議題多元,有關於在現階段對於生死的探討、軍事議題的關心、文化類型的傳承或是對於新型態的家暴庇護和辦公型態等,而且每組同學除了對於設計的探討和議題的研究,最終也都需要畫出關於落實於實際的一套施工圖本。 學生布展心得 由於我們是疫情後一批新的回歸實體的展覽,所以對於展覽的了解及細節較不足,所以就需要花比較多的時間來討論。且資金運用上對於學生來說是限的,所以在不管是時間或是資金,如何有效的利用對於我們來說都是很大的學習。 朝陽科技大學建築系室內設計組《未生完生》 「未生」意指終局的最後一步棋,唯有堅持下去,才能走出自己的路,這一年熬過無數漫長時日,奔赴理想的過程中,結果尚未清楚之前都是未生,最後卯足全力,實現夢想,創造屬於同學們的完生。關於51位設計者對未來空間的想像與提案,每個人乘載不同思維;不同的情感,創造出獨特形制的場域與處所,期望透過設計達成的目標雖不盡相同,卻同為理想前進。 學生布展心得 最困難的是將每一個策展環節準備和串聯、把大家一同凝聚到場上布展;但收到與會來賓的稱讚與加油支持就是我們展覽人最感謝也最印象深刻的事情,讓我們相信,我們真的做到了。 亞洲大學室內設計學系《彼岸之旅》 四季更迭,努力跟堅持引領到這裡,從最初的懵懵懂懂,到現在日漸清晰的未來、步步靠近從前的美好幻想,我們皆是追逐者,在奔馳與日日積累中,不斷找尋自我。「源」是根源、是此岸,警惕前行時也不忘初心,用最單純的心去設計;「圓」是結果、是彼岸,是不斷積累後夢想成真的樣貌。利用追尋到開花結果的意象來探討,設計時總是先探討「因」而造就「果」,就像努力會使人成就般,此岸到彼岸的追尋,皆是因果關係,一切環環相扣。此次展場一共分為四個小主題,分別為:點、線、面、體,透過其不同的幾何特行轉譯成其他空間性質與操作議題。 學生布展心得 由於過往因為疫情影響,實體展覽已經兩年沒有舉辦,所以在策展相關工作執行過程會有較多不確定性與焦慮產生,所幸布展過程順利完成!開幕日上看到同學與老師臉上的笑容與不斷的掌聲,一切的辛勞都值得了。 中原大學室內設計學系《夜行性動物Midnight Carnival》 身為設計系的一員,夜晚已經代替白天成為主舞台。夜幕降臨,夜行性動物蠢蠢欲動,一場狂歡派對即將拉開序幕。由白變黑,由靜態轉為動態,由安靜轉為喧囂,午夜派對,開始上演。主要分為四大主題,分為場域再生、空間情感、文化傳遞和社會探討,透過矩形量體的解構與脫開,與雲狀的色塊作為主視覺設計,同時利用形體與顏色變化,讓高飽和度的粉紅色、寶藍色、橘色、螢光綠色成為四大主題的代表色,呈現出畫面活潑豐富的午夜派對熱鬧氛圍。 學生布展心得 印象較深刻的部分是大家合力的過程,從組裝展架、掛上版面,再擺上辛苦從學校運用送過來的模型。每個人都很認真的對待每個環節,就是為了完成屬於我們的畢業展覽。 資料及圖片提供」松山文創園區、各校展出系所 編輯」林靖諺

Interior 356

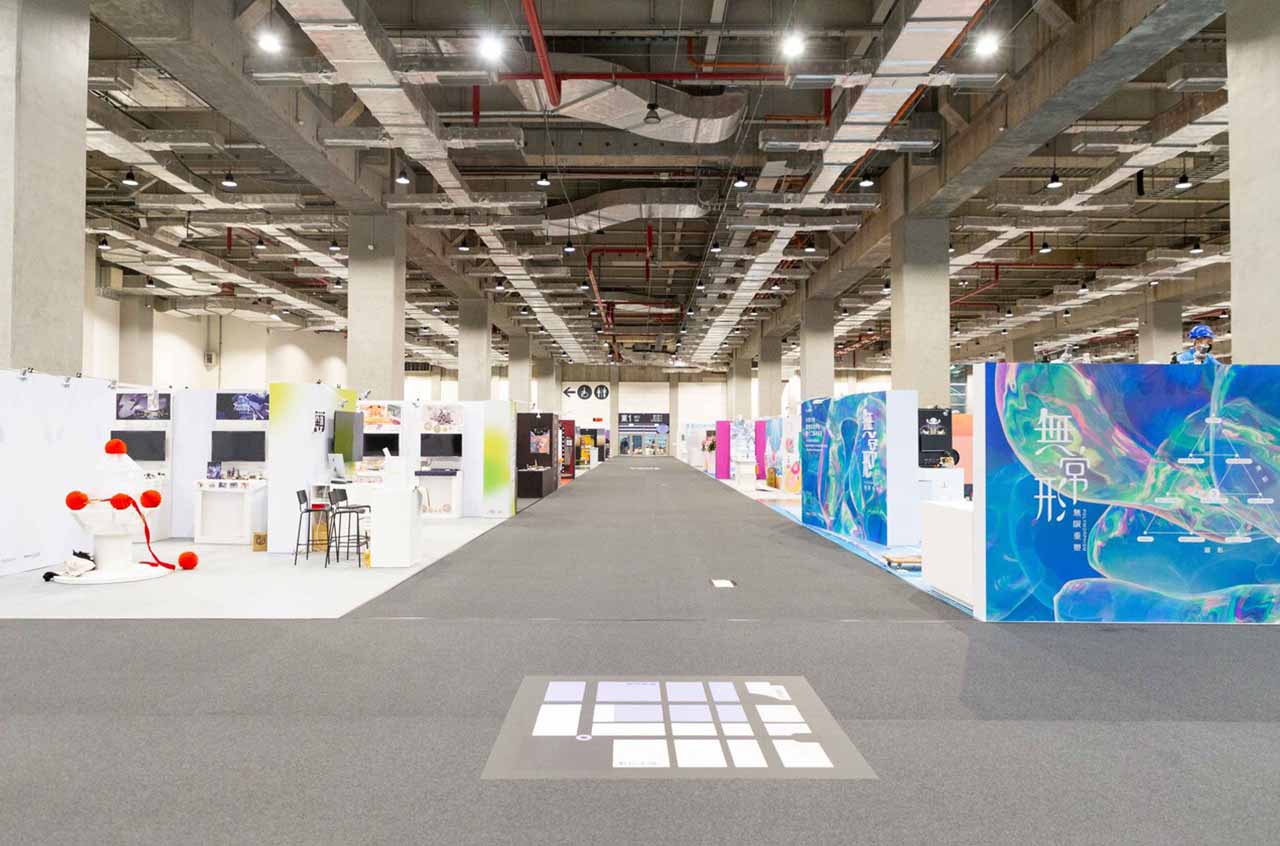

睽違四年,新一代設計展於5月19日至5月22日在南港展覽館二館以實體展盛大回歸。此次首度擴大展區移至更寬廣的舞台,並以「原點ORIGIN」為主題,強調回歸基礎思考的設計精神,展現新一代設計師創新的無限潛力。 「2023新一代設計展」展覽現場。 由經濟部及教育部共同指導、經濟部工業局主辦、台灣設計研究院所執行的「新一代設計展」已邁入第42屆,今年國內聚集來自55所設計學府、121個系所,以及8所海外設計院校參與,參展作品涵蓋產品、工藝、視覺傳達、空間、時尚、多媒體及跨領域設計等多元類別,超過4000件作品同時精采呈現,不僅表現台灣年輕設計師的才華,更展現設計所帶來的多元價值。 主視覺。 本次邀請涉略領域廣泛的本埠設計蔡嘉豪建築師擔任策展人,由知名新銳設計團隊StudioPros Design李宜軒操刀主視覺,透過在全新場地、視覺,以及「全新策展」創作手法,經由整合展現各校系畢展成果。 四樓「新一代。沙龍」展區。 此外,主題「原點ORIGIN」以座標軸(0,0,0)交點為概念,規劃多個特色展區,例如「新一代。原點」主題展區,展示「新一代設計產學合作」的產學共創成果;「新一代。沙龍」以影像及聲音創造產學交流場域;「新一代。新一代」展現學子的設計能量。透過此次展覽,期許讓不同觀點與想法相互交織對話,進而激盪出嶄新創造力。以設計作為溝通語言,為學生打造跨界交流的機會,透過集結產學觀點,給予學生更開放的思考空間。 如座標軸的主題展區。 新一代的崛起 金點新秀設計獎 在集結眾多優秀作品的新一代設計展中,評審團親至現場,細心評選每項入圍作品,經過激烈競爭與討論,於5月21日揭曉得獎作品。「金點新秀設計獎」包含產品、工藝、空間、時尚、傳達、數位影像、數位互動、產學合作與社會設計等九大類,其中「金點新秀年度最佳設計獎」是獲得評審團最高評價作品。 一樓展區展示金點新秀設計獎入圍作品清單。 今年「空間設計類」有許多入圍作品,其中多以永續為概念出發,而從中脫穎而出的是中原大學室內設計學系賴易平、王楨之作《打開遺忘之丘》獲得此項殊榮,藉由打開城市中塵封已久的蓄水池,展開一次對於藝術家平台的探索,以及對於古蹟利用的再思考。 獲獎作品《打開遺忘之丘》。 空間設計類召集人宋鎮邁表示,此次以舊空間再利用、地方創生、療癒地景和紀念性空間為主題,學生們在圖與模型的美學、技巧上,都展現了不錯的水準,此外也鼓勵深入田調,能更好的掌握設計中的社會性與公共性。 獲獎作品《打開遺忘之丘》。 產學合作創造嶄新視野 此次邀請威剛科技、建大輪胎、三陽工業等11家國內知名企業,以產業新興趨勢為題,延續產學合作精神。展中以「環境」、「教育」、「溝通」、「科技」四大議題展出40件獲獎作品,一同探討產業相關議題。 作品《神農藏百草》。 例如:三陽工業、浩漢設計、國立高雄師範大學工業設計學系學生共創的「神農藏百草」,發展STEAM教育新型態的學習與互動模式;由建大輪胎、明志科技大學工業設計系、國立臺北教育大學藝術與造形設計學系學生共創的「COS-Conveyer PRO 貨物傳送輔助載具」,共同探討載具如何改善現代物流搬運問題等,許多創新議題皆在本次主題展區呈現。 四樓展區。 畢業展區。 特別的是,今年特別展出去年由台灣設計研究院與華碩電腦股份有限公司、華碩文教基金會合作的「產學創新Design-Hub示範案例成果」,透過揭示「ASUS Think Next|華碩創思未來2022徵件.工作坊」設計產學研共創流程與成果,挖掘設計為產業帶來的創新價值與可能性。 資料及圖片提供」台灣設計研究院 編輯」林靖諺

Interior 356

臺北市立美術館(北美館)主辦的第十屆「X-site計畫」已於2023年5月20日在戶外廣場正式啟動,呈現由聲音藝術家王仲堃、法國藝術團體hellobastworkshop、空間設計劉佳豪及裝置設計郭仲輔攜手創作的大型體感建築《途中》(Find Your Way Out)。本屆X-site計畫強調跨領域、多元性的創作實驗計畫及公眾參與活動,並期待藉由激發對於空間的再想像與關係思維,進而擴大與群眾的交流對話。 《途中》外觀圖。攝影:丰宇影像 《途中》外觀圖。攝影:丰宇影像 在孤寂中感知自身體驗 為回應因新冠疫情而遭受框限的身體意識,及人與人真實且有機連結逐漸被虛擬化的覺察,獲獎團隊在北美館前廣場上打造一座名為《途中》的極簡建築:兩道高達八米的黑色網面高牆相挾而成的廊道、寬僅有兩米,並從中山北路一側往廣場中心直線延伸達三十米;廊道的地板隱藏著一座巨型蹺蹺板,將隨行者的步伐與重量的連鎖影響而緩升、緩降,引發腳下數千顆滾珠如潮水激盪出聲響。透過視覺、聲音與行走上的不可預期性,邀請觀眾以身體作為觀察點,藉此暫時逃離後疫情時代的孤寂。 廊道由兩道高達八米的黑色網面高牆相挾而成。攝影:丰宇影像 內部圖。地板隱藏一座巨型蹺蹺板,將隨行者的步伐與重量產生一系列反應。攝影:丰宇影像 團隊選擇以類比式的有機語言,而非數位化的光電效果,引領觀者踏上《途中》的旅程。透過滾珠等實體介質所創造出的機械運轉與物理聲響,以及運用雙層的黑色彈性織布包裹住整個外牆、藉由布料特有的孔洞特性,營造出動感的摩爾紋(moiré pattern)視覺效果。 《途中》局部圖-滾珠。攝影:丰宇影像 往來《途中》的參與者,在身體挪移的視線移轉間,將因摩爾紋與光線折射交織出的閃爍感,觀看到網洞結構之外的廣場景觀如「螢幕閃爍」般明滅不定,隨後藉由光線引導朝裝置外部的廣闊藍天走去。在這宛如夾縫中行走的狀態中,將隨廣場當下的氣候、明暗、風力、聲響等外在變動的環境而微異,凝鍊出獨屬個人的存在意識。 《途中》局部圖-摩爾紋。 量體與環境的對話 在環境尺度上,作品亦透過顏色、材質創造異質性,並將空間切分為多重的結構框架,身處在各區域的感受分別不同,且與北美館白色立方的量體,恰好有所對話。這段前往美術館廣場的另類(alternative)道路,不僅在理性的視覺結構與感性的行為介入之中覓尋平衡,同時也讓建築的形式更直接地回歸到空間與身體的移動關係。 透過顏色材質創造異質性,同時與北美館白色量體相互呼應。 X-site計畫以未知數X代表動態性的辯證,也是隨著著時代價值不斷演繹的一場行動,沒有絕對定義,必須在過程中摸索更多開放的可能性。行走於《途中》的觀眾可拿起手機掃描作品說明牌,或是散落在作品周遭地面的QR Code,藉此開啟活動專屬的Instagram濾鏡,透過AR互動,挖掘作品隱藏於步伐下的秘密。 「途中」團隊合影。 《途中 Find Your Way Out》 日期」2023年5月20日至7月30日 地點」臺北市立美術館戶外廣場 資料及圖片提供」臺北市立美術館 編輯」陳映蓁