Interior

355

用四季打造的夢想之谷 弗洛奇親子俱樂部

《弗洛奇親子俱樂部》位於深圳福田中心區香蜜公園的一棟獨立建築內,業主希望提供一個讓新一代的父母和孩子,遠離繁忙的城市生活,進入一個充滿想像力的親子世界,所以有了這個空間的發想。 《弗洛奇親子俱樂部》位於深圳福田中心區香蜜公園內的一棟獨立建築內。 以「夢想之谷」為概念,打造一個結合遊戲、學習、餐飲和社交功能的複合式場域,同時也期望此處能成為家庭的延伸空間。 以「夢想之谷」為概念,打造一個結合遊戲、學習、餐飲和社交功能的複合式場域。 泛納設計在原本兩層樓高的建築結構中,透過新建的夾層設計,為孩子們創造出垂直延伸和空間刺激的自我探索體驗;加上打破了建築外圍邊界的僵化,整體完全以曲線構成,無縫串連了位於三個不同場域之中的活動區域。 親子洗手間。 《弗洛奇親子俱樂部》主要分為四大區域,以山谷的四季景觀為題,衍伸出春谷、夏灘、秋葉和冬穴四個場景。 入口處,規劃換鞋區、售票區以及接待區。 在春谷展開的社交儀式 第一區從入口處開始,包括換鞋區、售票區、接待區、家庭咖啡館和提供穿梭玩樂的起伏山丘空間,整體以綠色作為主色調,描繪出春天綠意盎然的美麗景致。 接待櫃檯,以位於平面中央的巨大樹狀瞭望台作為視覺焦點。 作為整個場域的主要出入動線,加上配置了提供休憩、飲食的餐飲空間,設計團隊以位於平面中央的巨大樹狀瞭望台作為視覺焦點,讓孩們可以在此瞭望空間的全景,同時與父母保持互動;搭配連接兩個樓面的綠化植栽牆,完善了雙層空間的場域體驗。 以起伏的山丘為設計靈感,打造讓孩童能穿梭玩樂的場域。 夏日沙灘開啟多重觸覺 第二個區域是取用夏日沙灘的概念。在開闊的場域中,配置了球池、溜滑梯、攀岩繩索等多種遊樂設施,並選用橡膠、塑料和繩索的組成排列,創造出有別於傳統的遊樂空間。 第二區,配置了球池、溜滑梯、攀岩繩索等多種遊樂設施。 如同夏日沙灘一樣,有海水、砂石、貝殼以及海草等,藉由多樣化的設施和材質的變化,為孩子們在玩樂的過程中提供了多種觸覺體驗,以刺激感官的發展。 第二區,選用橡膠、塑料和繩索的組成排列,創造出有別於傳統的遊樂空間。 飄落的秋枝落葉 第三個區域,進入了紅橙橙的秋季。以浮葉為結構設計了繩索、懸吊區以及蹦床設施。 第三區,以浮葉為結構,在半封閉的空間中,藉由橙色的明亮色彩與燈光配置,讓孩童進行反重力體驗。 在半封閉的空間中,藉由橙色的明亮色彩與燈光配置,提升孩童的活力,讓他們可以跑跳、追逐、玩捉迷藏,進行有趣的反重力運動。 懸吊區。 冬穴裡的數位互動 第四個區域位於頂樓,由開放的劇場與封閉的洞穴兩個多功能空間組成。為了讓孩童專注在感官的體驗中,此處以沈著的灰色為主調,降低視覺的干擾。 第四區,開放式劇場以沈著的灰色為主調,降低視覺的干擾。 將這兩個活動區域布劃在安靜的角落位置,並在地板和天花板上設置了互動式的數位投影,為各式教學活動提供更為身臨其境的體驗。 封閉洞穴,互動式數位投影體驗。 敞開的天花板雖然滿佈管線,但設計團隊利用了凸面的鏡面圓盤以及圓形環狀燈飾,為視覺增添韻律感,同時弱化管道線路,讓其融入設計之中。結合扭曲的鏡面牆,讓視覺縱橫延伸,增加了似實似虛的夢幻氛圍。 凸面的鏡面圓盤以及圓形環狀燈飾為天花板增添韻律感。 為了激發孩童的想像力,空間中的曲線構造是模仿山谷季節性變化的景觀,將具體的景致抽象轉化成設計語彙。藉由顏色、形狀、比例、材質和觸感的變化,滿足《弗洛奇親子俱樂部》的功能和情感需求,並為孩童和父母帶來難忘的休閒娛樂體驗。 概念圖。 弗洛奇親子俱樂部 設 計 者」 泛納設計集團 PANORAMA Design Group /潘鴻彬 攝 影 者」POPO VISION, GD Media 資料及圖片提供」泛納設計集團 PANORAMA Design Group 編輯」歐陽青昀

Interior 355

SHANG XIA上下「高雄期間限定店」。 應南台灣高端客群之期待,精緻生活品牌「SHANG XIA上下」全台首家期間限定店日前於高雄漢神本館揭幕,定義為茶宴藝術空間,貫徹品牌將美學及歷史落實於生活的精神。 SHANG XIA上下「高雄期間限定店」。 SHANG XIA上下「高雄期間限定店」。 華人悠久的品茗文化在這座限定店實踐了精緻與閑情,呼應台灣茶道靜心沉定與悠然自由等特質,空間採用半開放型態迎客,地坪略作抬升,周邊以普洱茶磚牆、島台、金屬竹屏風圍塑,形成一座多向式舞台,對環境演示茶藝相關精品,場域散發淡淡茶香,重點照明投映屏風絲影,交織出茶香竹影之意境,一如文人鍾情的高雅風情。 SHANG XIA上下「大天地」系列,胡桃木高配版大茶桌。 期間亦有茶道饗宴,邀請「甘澍RAINTEA」第四代茶職人洪崇倫在現場演示茶藝並分享茶知識,讓賓客實際使用「SHANG XIA上下」精作的茶具、家具,品味世界金獎茶品,充分浸染於五感藝術中。 SHANG XIA上下「大天地」系列,胡桃木高配版大茶桌。 「SHANG XIA上下」內蘊品牌創始人蔣瓊耳與法國愛馬仕集團攜手創立的DNA,講究的家具、茶具向來是藏家熟知的辨識標誌,此次亦以茶文化藝術為主軸,特地為此店獨家推出「大天地」系列胡桃木大茶桌組,採用明式家具為靈感,將往昔外圓內方的形式轉化爲外方內圓,使線條融合古典東方與當代簡約之新意。 SHANG XIA上下「大天地」系列,胡桃木高配版大茶桌。 這款專為茶事而生的桌具,採用胡桃木為主體,將茶席必備的茶桌、茶盤合而為一,以天然硯石遮飾儲水茶盤,令外觀俐落雅致,能易於融入現代生活空間。此外,這座限定店亦帶來眾多相關精品,不乏品牌深受博物館青睞收藏的代表作,讓人在聞、問、觀、觸的切身享受裡,領會茶文化的悠長雅韻。 SHANG XIA 上下「橋」系列竹絲扣瓷茶具套裝。 SHANG XIA上下「高雄期間限定店」 地址」高雄市前金區成功一路266-1號(漢神本館2F) 限定期間」2023年4月17日至6月4日 ※茶道活動採預約制 資料及圖片提供」SHANG XIA 上下 採訪」Sumile

Interior 355

現今時尚藝術圈最炙手可熱的跨界花卉藝術家東信(Azuma Makoto),2023年4月底將在台灣舉辦首次個展,展覽擇址於大直NOKE忠泰樂生活,屆時將與商場同步盛大開幕。 東信展:繁花.時敘。主視覺。 探索花卉無限潛能 東信(Azuma Makoto)擅長以花為載體,進行各式實驗性藝術創作,對東信而言,柔美嬌嫩的花朵蘊含著前所未見的生命力,它們曾徜徉太空、觸及深海,抑或引火燃盡、任其消逝。藝術家以不斷挑戰自我、力求創新的極致手法,從不同角度探索花卉之於大自然及生命興衰的奧秘,盡可能詮釋花與環境之間的多變狀態跟關係。 Exobiotanica。 Frozen flowers 2023。 深受精品時尚愛待 東信不僅以超越眾人的想像將其藝術創作提升至全新境界,同時也因大膽創新、令人驚奇的花卉創作計畫享譽國際。 Paludarium_Manabu。 絢麗且極致的風格廣受各大精品與時尚品牌青睞,舉凡精品旗艦店、時光秀場皆能見到東信的創作蹤影,合作邀約來自Hermès、Dior、FENDI、Dries Van Noten 、COLETTE、adidas Originals等國際知名品牌。 Atamadaibutsu。 Botanical sculpture x in bloom。 而來自台灣的策展暨企劃團隊「明日製作所」,攜手東京「AMKK東信、花樹研究所」共同策劃全台首場《東信展:繁花.時敘》,展覽以「時間」為題,敘述花朵世界纖細而華麗的生命感知,更將展出三大系列、百餘件全球限量作品,供時尚藝術愛好者收藏。 Botanical sculpture_Ukraine。 展期將於2023年4月29日至7月23日止,是今年春末不可錯過的極致花卉藝術大展,邀請民眾跟著東信的實驗與挑戰精神,一同進入自然與藝術交織的奇幻盛宴。 東信Azuma Makoto Azuma_Portrait_Official 日本藝術家。2002年與攝影師椎木俊介(Shiinoki Shunsuke)共同創立「JARDINS des FLEURS」花藝工作室,以高級訂製的品牌定位致力於提升花藝的藝術性。2009年「AMKK東信、花樹研究所」成立,團隊以充滿實驗性的計畫發掘不存於既有花藝框架中的表現形式,代表作包含將植物置於太空、深海、冰原等極端場景的「In Bloom」系列計畫,以及結合城市街景的大型花卉裝置「Botanical Sculpture」等。 東信展:繁花.時敘 日期」2023年4月29日至7月23日 地點」NOKE忠泰樂生活(台北市中山區樂群三路200號) 資料及圖片提供」明日製作所AABT 編輯」陳映蓁

Interior 355

「特贊」坐落於上海西岸星揚中心,是一家知名的互聯網及人工智能科技公司,其辦公方式多元且管理模式精簡,員工擁有高度自由的工作彈性。業主期望在如今高壓且競爭激烈的環境中,注入些許青春氣息,打造如大學般的校園氛圍,隨意轉換合適的辦公場景。 辦公室入口。 為創造多元環境,設計團隊以「多樣性城市」為主軸,根據使用需求設定四個鮮明語彙:紀念物、民居、街道、市政廳。 「市政廳」多功能空間。 「紀念物」是以厚牆界定場域機能,員工依照當下工作性質,轉換辦公場景;「民居」配置可塑性高的裝飾家具,營造悠然自在的家感氛圍,同時預留空間增添餘裕;「街道」透過在過道置入長椅描繪街道意象,塑造戶外休閒感,同時連接場域表現特色語彙;「市政廳」多用作舉辦大型活動、展覽、講座等多功能空間。 開放式辦公區走道空間。 「街道」設置長椅塑造街道景象。 界定場域的厚牆 「厚牆」將環形走道上的二維牆面,根據會議、非正式討論、電話聯繫、直播間、儲物櫃、圖書館等辦公場景加以改造,形塑出一個立體的三維空間,不僅清晰劃分區域機能,更增加了場域的變化性與趣味感,豐富空間表情。 用作會議室、電話亭等彈性空間。 設計團隊表示,厚牆具有「紀念物」的象徵意義,將紛雜的私人物品阻隔在場域之外,同時杜絕人們對場域的非正規使用,期望在相互尊重中,打造具儀式感的規範空間。 厚牆立面。 創造未來可塑性 除了固定的辦公座位,為增加場域多樣性,設計團隊以木質包裹的開放式辦公區、半開放厚牆空間以及可自由組合的家具軟裝,讓不同小組間根據興趣和習慣,重新定義場域功能。 開放式辦公區木盒空間。 如木盒般的開放式辦公區,不僅滿足了員工隨時進行會議的需求,亦提供了保有隱私性的對話空間。以厚牆劃分開放式空間,將辦公區域放大延伸、延展視覺,予人敞心的開闊視野,靈感與思維亦隨著視線肆意穿梭碰撞。 儲物櫃、開放式討論區。 在節奏快速、繁雜的步伐中,忙碌的生活模式已是工作常態,這座辦公室透過以海洋板訂製的儲物櫃與辦公桌,為煩悶的生活捎來自然韻味,朝不同方向布置的座椅,展現突破框架的新穎布局,藉由細膩的留白,讓員工能自由定義場域功能。 多功能空間可視需求轉換場景。 全作以簡單色彩及材質圍塑整體,打造簡約質感空間,而木質適當的包裹與裝飾,柔化了場域中生硬的科技語彙,舒緩心境營塑靜謐氛圍,並透過四種元素構築自由愜意的工作環境。 特贊星揚西岸中心總部辦公室 設 計 者」XFRAME STUDIO 乂口設計 / 王禹惟 參 與 者」王乃晨 陳政佑 吕心怡 章偉 Tamim Negm 攝 影 者」yuuuunstudio 坐落位置」中國 面 積」726坪 項目年份」2023年 資料及圖片提供」XFRAME STUDIO 乂口設計 編輯」林靖諺

Interior 355

作為全台最大線上畢業展主辦方「台灣線上藝文看展平台ARTOGO」,於今年迎來第四屆,邀請應屆畢業生投件參展,期待透過平台傳遞每位莘莘學子四年來、揮灑汗水的努力成果。ARTOGO創立以來,持續致力於打造最好的線上觀展體驗,不僅提供豐富的展出內容,更協助展覽方提供全面的線上方案,讓文化內容傳遞得更廣、更遠,帶領人們深入了解其中奧妙。 攜手各大畢展 拓展多元平台 今年ARTOGO以靈感加載《NOW LOAD!NG》為題,表現學生們在創作中所醞釀的情緒、投入與期待,更與「松山文創學園祭」、「新一代設計展」、「青春設計節」、「華山畢業季」等國內各大畢業聯展合作,將實體畢展與線上展區相互媒合、連結,提供更加豐富多元的觀展體驗與選擇。 2023 ARTOGO 線上畢業展《NOW LOAD!NG》本屆參展亮點。 加開獨立個展!讓創作被世界看見 自新冠疫情爆發前,ARTOGO即開始贊助應屆畢業生,以線上形式推動展示平台,為了開拓未來發展前景,在2022年舉辦由八十所海內外校系團隊,共同聯手展出的《現實動態》線上畢業展,不僅單月就吸引了五十萬人次線上觀展,更讓學生創作觸及海外受眾、被世界看見,顛覆了大眾對線上展覽的想像,拓展出無限可能。 2022 ARTOGO 線上畢業展《現實動態》參展成果。 特別的是,今年本屆主辦單位加開「限定專案—線上獨立個展」,應屆畢業生可運用線上展頁的服務,打造個人或是小組專屬的線上作品集與成果展,除了完整呈現創作細節與意象,透過ARTOGO平台的曝光,還能讓展出內容與國內外特展、知名創作者同台展現。即日起至5月31日,邀請各領域的應屆畢業生投件參展,一同開創新世代的創意脈動。 2023 ARTOGO 線上畢業展─NOW LOAD!NG 申請資格」2023年各大專院校 應屆畢業生 報名時間」即日起至2023年5月31日 線上保存」2023年5月至2024年5月 詳情請見報名參展資訊、ARTOGO官網。 資料及圖片提供」ARTOGO帶你看展 編輯」林靖諺

Interior 355

路易威登2023「Crafting Dreams典藏工藝展」於臺北松山文創園區揭幕,共展出超過四百多件的作品,展現品牌精湛工藝技術與核心精神。 展場以品牌位於塞納河畔的Asnières工坊為概念貫穿,並以回字動線劃分不同的主題專區,將經典硬箱、Objets Nomades生活藝術風格家具、Les Petits Nomades家居擺飾系列、珍稀皮革臻品、珠寶及腕錶,立體而生動地呈現品牌百年來深耕藝術生活的豐厚內涵。 手工硬箱向來是路易威登的經典,本次展覽亦有多款硬箱新品首次於台灣曝光,像是吸睛的草間彌生(Yayoi Kusama)彩繪圖點硬箱塔、Infinity Party Trunk派對硬箱、南瓜圖案硬箱;Marc Newson新作Cabinet of Curiosities硬箱,箱內設有十九格立方體收納空間,可發展出數百種排列組合。此外,各種以衣櫃箱為靈感的嬰兒用品硬箱、吉他硬箱、寵物硬箱、花瓶硬箱、雞尾酒派對硬箱、下午茶組硬箱、博弈遊戲硬箱都十分值得一看。 深受藏家關注的Objets Nomades生活藝術家具,本次共展出品牌與全球14位頂級設計師的合作精華,亦帶來多件首次登場新品,像是瑞士設計三人組Atelier Oï創作的以南美洲魁札爾鳥羽翼為靈感的Quetzal雕塑作品;包覆經典Monogram或Damier帆布的乒乓球桌;巴西設計師Campana Brothers融合湖水綠、綠色、桃紅色的限量版雕塑Aguacate Multicolore、深灰色Bomboca Sofa沙發軟椅、黑色Cocoon繭型座椅,各款頂級家居精品,揉合了創意、功能、技藝、美學,展現路易威登Asnières工坊160多年來累積的工藝底蘊,以及不斷自我突破之企圖。 Les Petits Nomades家居擺飾系列為展場細節增添精彩,件件設計精巧且質感出眾,融合了設計想像與精湛工藝,與Objets Nomades生活藝術家具互相搭襯下,為精緻生活演示了立體生動的畫面,令人讚嘆這些工藝之作的匠心與質感。 「Crafting Dreams典藏工藝展」必看新品 Wonder Cabinet行李箱 「Wonder Cabinet行李箱」是品牌與設計師Marc Newson的全新合作,融合字母帆布的傳統行李箱和內部Marc Newson的時尚風格,可自由變化格局,能達到數百種排列組合,應用於各種收納需求。 「Infinity Party」派對硬箱 路易威登與草間彌生合作的新品。「Infinity Party」派對硬箱將品牌傳統酒箱與藝術家標誌性彩色波點、鏡面圓球元素結合,採用有機玻璃板打造出閃耀的Disco Ball和移動吧台,可以收納酒和調酒工具,隨時隨地開啟派對模式。 花瓶硬箱VASE CANNES 靈感源自歷史悠久的Malle Fleur和Malle Jardin,花瓶硬箱採用了品牌的經典元素,內搭水晶玻璃器皿,展示花藝美學。 家用尺寸乒乓球桌 路易威登乒乓球桌為運動裝備帶來優雅氣質,並向品牌的製箱工藝致敬。包覆經典Monogram或Damier帆布,表材飾有Heritage圖紋,可接受個性化定制。除了穿孔皮革網是以蕾絲效果的Monogram圖案外,它還配有可容納10個乒乓球的皮革肩帶和兩個裝有定制球拍的抽屜。路易威登乒乓球桌有專業和家用兩種尺寸可供選擇,是繼Billiard和Babyfoot之後品牌遊戲桌系列的最新成員 BELT LOUNGE CHAI皮革躺椅 Atelier Oi設計之作,Belt Lounge Chair造型典雅且坐感舒適,採用14條精準切割的路易威登皮革,橫跨織舖在金屬及木製框架上。備有多種不同顏色的搭帶以厚重鍍金搭扣與實心鉚釘固定於椅背,締造如沙丘般平緩起伏的外表,充分印證品牌悠久的皮革工藝。 COCOON繭型座椅 Fernando和Humberto Campana以創意設計見稱,現在更結合尖端科技與路易威登的皮革工藝傳統,為Objets Nomades系列打造Cocoon。精緻的鏤空玻璃纖維外殼舖上小牛皮,外層平滑,內層則採用絎縫效果,特別製作的椅墊為座椅交織出舒適坐感。全球僅有八位工匠能製成此件高難度的皮革包覆工藝。 QUETZAL雕塑掛飾 Atelier Oï以南美洲魁札爾鳥的醒目羽翼為靈感設計成的雕塑作品Quetzal。採用兩塊皮革覆蓋著十三根「羽毛」,用藍綠撞色搭配紅色邊緣。紅色長羽毛主要維持活動雕塑的平衡,讓人想起鳥兒的朱紅色胸部。整件作品像鮮豔的翅膀般展開,是懸空的活動雕塑,也是抽象形態的魁札爾鳥。 BOMBOCA SOFA灰色軟椅 這款Bomboca Sofa由Campana Brothers為路易威登Objets Nomades系列設計,以傳統巴西糖果命名,賞心悅目。優雅的弧形外殼綴以柔軟小牛皮,內有如拼圖般完美結合的八個柔軟椅墊,展現抽象雕塑的美態,帶來如坐雲上的舒適享受。 路易威登2023 Crafting Dreams典藏工藝展 時間」 4月13日到4月23日 地址」臺北市信義區光復南路133號(臺北松山文創園區三號倉庫) 資料及圖片提供」路易威登Louis Vuitton 採訪」Sumile

Interior 355

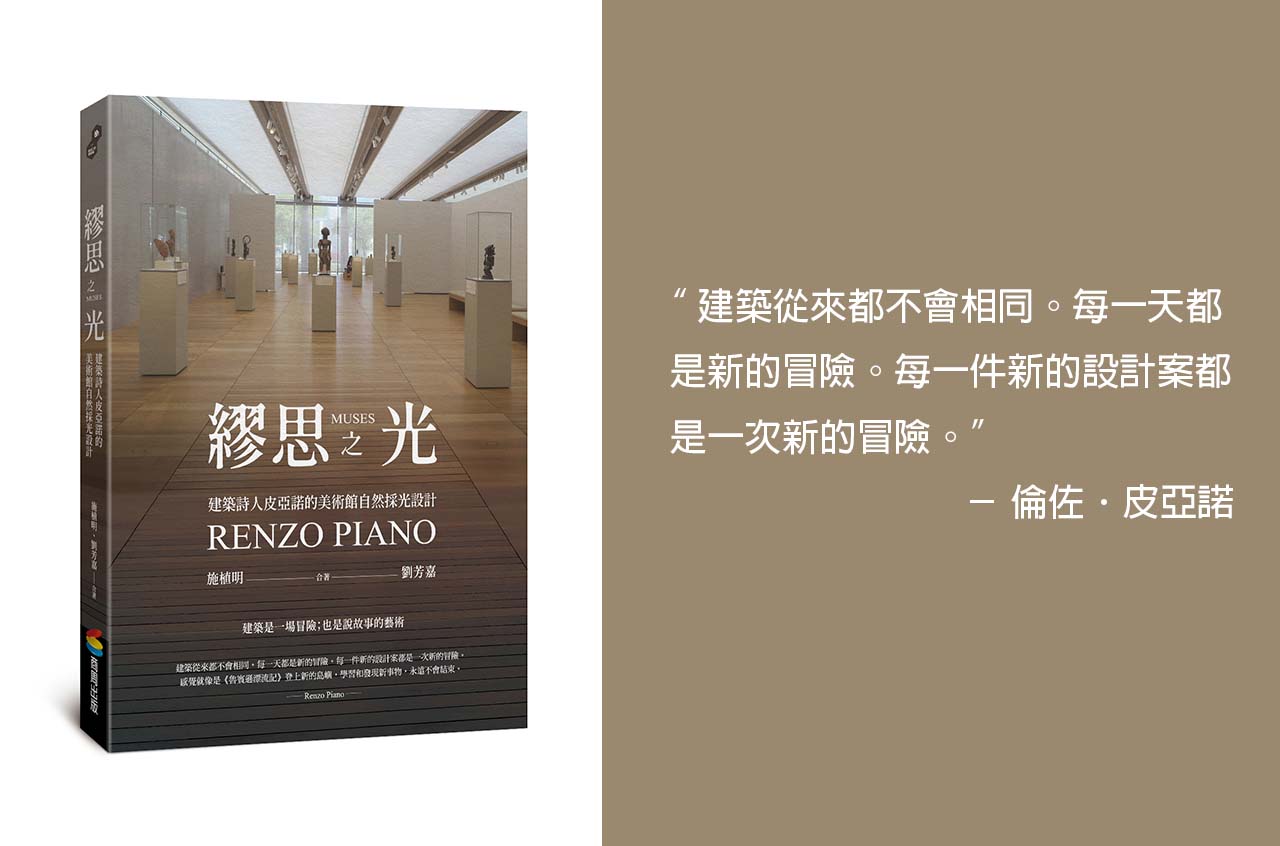

對於1937年生於義大利西北部海港城的熱那亞的倫佐.皮亞諾(Renzo Piano)來說,在工地玩耍、與工人相處是他的童年再也平凡不過的日常;出身營建世家的他,受祖父、父親、叔叔伯伯和兄弟的影響,不僅對建築藝術的興趣與日俱增,最終選擇攻讀建築,更成為了世界十大著名建築師之一。 我要抽書!即刻前往 《繆思之光──建築詩人皮亞諾的美術館自然採光設計》 作為1998年第二十屆普利茲克建築獎建的得主,倫佐.皮亞諾最為著名的是他的博物館設計。繼1977年完成法國巴黎龐畢度中心以及1986年的休士頓梅尼爾美術館後,他又在1991年承接了瑞士的貝耶勒基金會美術館、休士頓的湯伯利收藏館,1999年承接了達拉斯的納榭雕塑中心、亞特蘭大的高氏美術館增建,以及伯恩的克雷藝術中心,迄今已完成20多座美術館。台灣也將在2023年年中迎來第一座倫佐.皮亞諾的作品──富邦信義A25總部的富邦美術館。 建築是一場冒險;也是說故事的藝術 倫佐.皮亞諾擅長以技術作為手段,建構具有地域與時代特性的建築作品,在當代建築發展的歷史脈絡中,扮演著空間與形式開拓者的角色;其中,他最擅於利用自然採光設計為藝術體驗創造氛圍,自然光、透明性以及與城市對話是皮亞諾設計美術館時的關鍵元素。 「 建築從來都不會相同。每一天都是新的冒險。每一件新的設計案都是一次新的冒險。感覺就像是《魯賓遜漂流記》登上新的島嶼,學習和發現新事物,永遠不會結束。」──倫佐.皮亞諾 無論是透過「光勺」讓藝術品沐浴在均布柔和光線下的亞特蘭大高氏美術館擴建案,或是如同「飛毯」的玻璃屋面,為歷史建築注入新活力的紐約曼哈頓的摩根圖書館與博物館。本書透過倫佐.皮亞諾最具代表性的建築作品,看他如何以踏實地建造實踐夢想,由工業化構件的組合所展現的透明性建築美學,讓與城市對話的高科技建築所散發出來的人文主義光輝,在美術館建築中化身為「繆思之光」。 精彩內容搶先看 建築是「冒險」與「說故事」 在與城市的對話上,有別於龐畢度中心高調地凸顯自我,德梅尼美術館則以自我克制的低姿態,試圖融入住宅社區之中。 提巴武文化中心/面向大海的七個茅屋,努美阿,皮亞諾,1991-1998。 經過脈絡主義洗禮的高科技建築發展,也在美術館建築冒險故事的系列中扮演關鍵性的角色,尤其是在提巴武文化中心呼應當地文化的「茅屋」,將自然光、透明性以及環境對話巧妙地整合在一起。 納榭雕塑中心/布滿點狀採光構件單元「噴嘴」的屋面,達拉斯,皮亞諾,1999-2003。 高氏美術館擴建/採光構件單元「光勺」組成的屋面,亞特蘭大,皮亞諾,1999-2005。 為自然光打造特殊的工業化構件,逐漸以層化的方式融入整體的屋面結構,貝耶勒基金會美術館、湯伯利收藏館與芝加哥美術學院擴建的現代翼樓,都出現多層的採光構件組成如同「飛毯」的漂浮式屋面。 高氏美術館擴建/威藍德展館頂層展覽空間頂部採光,亞特蘭大,皮亞諾,1999-2005。 結合數位運算技術,引入北向漫射自然光的點狀採光構件單元「噴嘴」,組成了納榭雕塑中心的懸浮屋面。在高氏美術館也出現了由嚴格控制北向的二次反射自然光進入展覽空間的「光勺」組成的採光屋面。連續的平行斜板引入二次反射自然光的屋面,賦予洛杉磯郡現代美術館的布羅德當代美術館頂層展覽空間,與雷斯尼克館以及惠特尼美術館頂層展覽空間均布柔和的自然光。 洛杉磯郡現代美術館,布羅德當代美術館/平行斜版組成的自然採光屋面,洛杉磯,皮亞諾,2003-2007。 洛杉磯郡現代美術館,雷斯尼克館/平行斜版組成的自然採光屋面,洛杉磯,皮亞諾,2006-2010。 當適合美術館的自然光結合構築透明性所發展的「繆思之光」達到極限時,皮亞諾還能像《一千零一夜》引人入勝地一直講述他在美術館建築的冒險故事,全賴與城市的對話,提供好故事的靈感。 惠特尼美術館/頂層展覽空間頂部採光,紐約,皮亞諾,2007-2015。 城市與你有肌膚之親,生為義大利人,從小就體認城市是建築物相互交流的地方。建築物和街道之間存在對話。這關乎可及性,關乎公民生活。生活在城市的人會知道如何表現文明的舉止、如何分享、如何與人接觸。建築也應如此。應該與城市對話,與人民對話。這樣的建築讓人們可以一起分享經驗,享受與分享生活。聚在一起說話是一種接納,是包容的開始,是公民生活的祕訣。 龐畢度中心/西側入口廣場,巴黎,皮亞諾與羅傑斯,1971-1977。 建築是一個友善的職業。你需要成為一個建造者,同時又是一個人文主義者,因為建築是關乎人的。你還需要成為一名詩人,因為沒有美感的建築就不能成為人們感覺良好的地方。美麗是一個很難的詞;這可能有點膚淺。但真正的美不是膚淺的,因為美是你應用的東西,不僅適用於事物的可見部分,還適用於科學和知識。 惠特尼美術館/融入城市中的外觀,紐約,皮亞諾,2007-2015。 資料及圖片提供與版權」商周出版 編輯」歐陽青昀

Interior 355

Loro Piana 家居部門於米蘭設計週展示阿根廷設計師暨藝術家 Cristián Mohaded 的最新創作主題「Apachetas」,並在 Loro Piana 米蘭總部的 Cortile della Seta 以裝置藝術呈現新作,整體構景自古代安第斯山區的傳統汲取靈感,為室內空間營塑自然寧靜的氛圍。 Apachetas原意,是指安第斯山脈中用來標記路徑和通道的成疊石塊,由幾個世紀以來的旅人所建造。旅人們從平原上攜帶一塊石頭入山,在穿過山徑時將石頭留在途中,向大地之母 Pachamama的神靈致敬。這個悠久的習俗,因旅人足跡的日積月累,山林裡逐漸堆疊出巨大石塔,從地面崛起直達天際,宛若虔敬的祈禱者,既美麗又神聖,靜靜的屹立在自然之中。 藝術家 Cristián Mohaded 與 Loro Piana 家居部門以Apachetas為靈感,傳達向自然永續致敬的精神。創作過程裡,秉持重視材料與工藝精神之底蘊,藉物料質地的對比中孕育優雅和諧。 此次創作Apachetas,也與藝術家Mohaded的背景有濃厚淵源。品牌自藝Mohaded的家鄉阿根廷採購駱馬毛作為原料,以這個最珍稀的天然動物纖維創作,聯繫起雙方熱愛自然的共同性。 Apachetas全系列造型與、配色均從自然大地獲得啟發,再將之轉譯為當代呈現,其外觀呼應著卡塔馬卡的特色景觀,稜角分明的雄偉巨岩、河流、乳白色和紅色湖水的潟湖,鹽晶體上生長的灌木叢均是設計靈感。 一系列沙發、扶手椅、長凳、桌子和容器,以岩石般的外觀,搭配 Loro Piana質感細膩的面料,外觀別致且觸感極佳。 家具的圓弧曲線部分結合雕刻木質元素形塑出對比性,並作為置物表面,概念正如Apachetas堆疊的石頭般穩定且堅毅。此一系列除了木質與織品之運用,亦加入了陶瓷元素,潤澤表面與色彩靈感來自阿根廷潟湖,採用與石塔相同顏色的紅色或白色,陶瓷被轉化為桌面,在家具之間創造出小潟湖。 為發表此系列創作,Loro Piana米蘭總部展廳Cortile della Seta亦蛻變成一處夢幻空間,有12座高達8公尺的石塔佇立,其不規則、稜角分明的外觀賦予整體結構不穩定感猶若Apachetas,石頭上覆蓋著 Loro Piana家居部門的面料,Apachetas系列家具設在石塔之間。 Loro Piana透過擬仿自然的夢幻造景邀請人們展開對話,探討自然永續的可能性,將步入展場的參觀者化為行走山脈的旅人,漫步在景觀中感受不同紋理和材質進行混搭和並列,原創與對比之美,一如自然大地的鬼斧神工。 Apachetas藝術裝置在2023年米蘭設計週期間開放給大眾參觀,提供來訪Loro Piana的賓客一場獨特的視覺饗宴。 資料及圖片提供」Loro Piana 編輯」Sumile

Interior 355

以國際審美詮釋東方詩意。 位於上海的子福慧餐廳,是一間集典雅與個性的飲食空間。 這座由LDH劉道華建築設計事務所操刀的餐廳,企圖以別致的美學體驗駐留人心。設計師劉道華常將建築元素運用於空間設計中,擅於結合造型、色彩創造視覺張力,作品富含個性與藝術氣息。 將建築思維用於空間,以造型結合色彩,構建視覺張力。 此次,子福慧餐廳自當代審美標準闡述東方之美,體現了靜、定、雅的詩意情懷。設計師認為,繁華上海向來是東西方文化的碰撞融合之地,在混血文化洗禮中,養分體現於建築、藝術與人們的生活文化,如何讓這座餐廳立足國際城市同時具有高辨識度,是此作的重點。 利用暗色與光影創造空間層次。 子福慧提供高端粵菜私宴定制,業主期望以頂級美食結合空間美學,展現東方美與國際感。品牌精神為「溯源鮮食,回歸璞真」,因而全作設計特別強調自然體現,整體講求純粹且別致,空間顯得清幽雅致。 藝術元素散布於空間中。 對外,利用大面積的玻璃幕牆將採光與市景納入,聯繫室內外關係。室內,著重沉靜素雅,特意採用暗色調配以間接燈光,為整體構築豐富的光層次,暗示著這是一座世外桃源。 重視自然光線與空間的對話。 劉道華鐘情自然光線,因此在室內燈光計劃上模仿建築的光感,強化出自然天光與空間的對話,豐富空間立體層次。建築思維亦貫穿整座餐廳,採用簡潔幾何的線條串聯場域,並引用剛性材料穿梭於室內空間,展現冷冽俊朗氣息,一如城市裡的現代建築。 獨特的入口設計讓人緩下腳步。 東方元素在這座餐廳裡有了新面貌,像是採用獨特的入口設計讓人緩步,入口處靜立著的拴馬樁,表達迎客下馬之意。餐廳多處以濃烈的紅色藝術品進行點睛,利用此一東方代表色進行動線提示,並與深色背景互襯提升整體神秘氛圍。 用東方紅與深色空間相襯。 全作以建築空間和藝術形體為骨架,用建築的手法建構空間,讓東方美跳脫了傳統古典的詮釋,呈現當代新面貌,體現餐飲藝術的與時俱進。 利用大窗與環境連結。 資料及圖片提供」LDH劉道華建築設計事務所 採訪」Sumile

Interior 355

高雄市內惟藝術中心主要由知名建築師劉培森設計與規劃,整體白色外觀呼應柴山綿延起伏的山形狀態,以帶狀式輕量建築群設計,工法選用剪力牆無柱,與周邊自然景觀共構、共融、共生。 由知名建築師劉培森設計與規劃的高雄市內惟藝術中心。(高雄市立美術館提供) 內惟藝術中心是由高雄市立美術館、高雄市立歷史博物館、高雄市電影館三所專業館舍共同營運的新場館,以文化平權作為理念,將大門敞開迎向內惟聚落,藉由跨領域、跨世代、跨族群的精神,集結三館特色,規劃展覽空間、影廳、輕食咖啡廳等複合場域,打造「既在地、又國際」的藝術典藏教育中心,期盼縫合新舊街區、帶動城市嶄新的發展;同時也重新定義藝術、生活與空間之間的可能性,希望來往此地的民眾與藝術展開全新的多元對話。 Akau Coffee猻物咖啡外觀。 猻物咖啡 融合在地風情 在這裡除了欣賞建築之美、體驗空間與作品,其服務空間則邀請了「未來市」主理人汪麗琴擔任設計顧問,將過去經營好樣VVG的經驗以及打造風格IP等觀點,帶入內惟藝術中心,築起藝文運營計畫藍圖,共同規劃入口內惟閱讀區與文創餐飲販售區。 室外座位區。 而內惟藝術中心內的猻物咖啡從開幕至今已逐漸打響知名度,作為來自屏東的知名文青咖啡品牌,猻物咖啡名字取自於平埔方言的屏東古名「Akau」,台語音譯「阿猴」一詞,擁有獨立烘豆實驗所ACR,提供獨特的烘豆技術與特色調飲,融合高雄當地食材、文化與風土融合風味,期待帶給大眾不一樣的氛圍和感受。 室內空間。整體調性潔白明亮。 突顯自然景致,串連室內外 Akau Coffee猻物咖啡(馬卡道店)的空間規劃則由館方聯手未來市及3+2 Design Studio三方共同合作打造,針對咖啡館的整體設計風格,企圖將室外的風景、陽光、空氣與水引入室內,讓自然氣息圍繞於空間內。 綠色系植物強化了猻物咖啡的自然氛圍。 通透玻璃的運用模糊室內外界線,充分引光、引景。 桌面的曲線蜿蜒型態串起內部的「森森不息」,潔白環境中的綠色系植物與水波紋燈光,和軟裝家飾選品彼此相互輝映,期待藉由「師法自然」的設計思維,重新定義藝術和品味生活與空間的可能性,讓美好的事物聚流於此,匯集新氣象。 曲線蜿蜒的座位區串起內部每一隅。 融合在地風土食材,提供特調飲品。 資料及圖片提供」高雄市立美術館、3+2 Design Studio 編輯」陳映蓁