Interior

355

「T22 石勢 花蓮石.新生與演繹」設計講座 空間裡的石材魅力

由台灣設計研究院與《室內interior》聯合舉辦的「T22 石勢 花蓮石.新生與演繹」講座於近期完美落幕,當日上午由棟隆企業、高陽益實業、同達大理石、煌奇石業等四家石材廠商介紹各自特色,下午則邀請台灣室內設計專技協會第11屆理事長、呈境設計創辦人袁世賢,以及硬是設計主理人吳透,分享自身對石材運用在設計中的想法與經驗,為現場與會設計師和石材廠商,帶來精彩演講。 設計講座上午場大合照。 首先,袁世賢以呈境設計的英文名「Next Design」表達「設計沒有停止的時候,而是在每次的開始尋找各種可能性」的理念,認為設計不該被任何類型與風格所限制,因此他的設計從旅館延伸至公設、住宅、商業等多樣空間。繼而提到在當今的後疫情時代,由於生活型態受到改變,不僅自然風景成為生活的一部分,也影響了眾人對設計的看法,開始思考如何將設計與天然建材相結合。值得高興的是,現在有越來越多空間運用木皮、藤編、竹器、石材等具特色建材,期望未來能打造回歸自然的設計美學。 天然石材的優勢 在石材運用上擁有豐富經歷的袁世賢,以作品「太陽帝國」(詳見《室內interior》354 期)為例分享,起初因周圍環境較為單純,業主期望能以精品宅的概念,打造奢華且具磅礡大器之感的環境,於是將石材作為空間的主要表達,並以仿古面與亮面分別表現於立面和地坪。利用拼接石材表現其自然紋理,不僅延伸了視覺空間,優美的天然色彩更成為極佳的場域背景,與高雅的金屬裝飾、家具融合得恰到好處,透過巧妙設計,將石材轉化為有趣場景。 主講設計師與四家石材廠商對談。 接著他分析運用石材的優勢。由於石材的完整性高,在密縫銜接上更便於施工,而特殊的天然花色,亦增加了設計師在搭配上的選擇,不僅豐富多樣且天然耐看。那麼天然石與人造石間又有哪些差異?相較於有著獨特花紋的天然石,人造石相對重複性較高,但因為沒有孔隙滲透性不高,所以比起天然石更易維護,但天然石的硬度卻更具抗壓性。袁世賢提到,近年由於薄板磚的高耐磨性,逐漸成為競爭建材之一,雖說如此,他認為天然石材在空間立面的呈現上更具生命力,其優美之姿最撼動人心。 同達大理石攤位展示。 吳透設計師亦提出對於石材的想法:「若業主猶豫是否要使用石材時,我就會編織一段故事作為引導,給予他們更廣大的想像。」買一小塊石材,就如同欣賞了一億年前的風景,透過觸摸去細品在時間長河下所孕育出的自然景致,無論是質感還是紋理的表現,都有著獨一無二的魅力。 在合作中展望未來 令人喜悅的是,袁世賢提到近年石材廠商在競爭中,不斷尋找品質良好的礦石研發新花色,並結合自媒體等方式逐漸進步,不僅為傳統產業拓展新道路,更幫助設計師效率溝通。 棟隆企業攤位展示。 吳透則分享一段故事表達合作的重要性:現代人類學之母瑪格麗特.米德的一位學生曾問:「人類文明開始的標誌是什麼?」意外的是,她回答:「是曾斷掉過癒合的大腿骨。」隨即解釋若一人大腿骨斷了,在沒人幫助的情況下,會在癒合前就因無法自理食水而逝去,所以「服務他人」是文明開始的最佳狀態。吳透藉著這個故事,表達花蓮各家石材廠,無論是在選材、加工還是運送皆會相互合作,透過組織完整的工作鏈,讓設計師只需面對一個窗口即可完成託付。 煌奇石業攤位展示。 對於石材的未來發展,袁世賢建議可將建築與室內設計區分,例如建築外觀多用花崗石,室內設計則以大理石為主,透過石質分類的方式,方便設計師根據特性去挑選;另外,藉由將餘料轉化為小物件商品,讓石材不只侷限於表面材料,而是延伸至生活器皿等領域,賦予其不同意義。透過石材的天然紋理、精緻化、客製化、特殊工法研究等方式,效率選材與運用。 高陽益實業攤位展示。 如今的文明世界是人為所構築而成,而大自然則給予了最珍貴的建材資源,袁世賢表示,注重自然與本土材料才能建立更具生命情感的未來場景。吳透則期望能帶領設計同業去認識石材真實的加工狀態,以啟發出更多的設計想法,並在互助中走出最佳狀態,期待任務合作不是結束,而是一個開始。 攝影」歐陽青昀 採訪」林靖諺

Interior 355

香港一直以來都是亞洲重要的國際貿易展覽中心,隨著香港全面開放,全球商務人士紛紛前往參與眾多商貿活動,印證香港作為國際商家的首選之地。由香港貿易發展局(簡稱香港貿發局)主辦的五項時尚產品展,包括香港時尚家品展、香港國際家用紡織品展、香港時裝節、香港禮品及贈品展、香港國際印刷及包裝展,將於2023年4月19日至22日假香港會議展覽中心舉行,展會將以「EXHIBITION+」(展覽+)融合展覽模式呈現,打破傳統商貿展的限制,全天候為買賣雙方服務;再配合上4月19日至29日運作的「商對易」智能配對平台,為全球商家提供更方便和高效率的洽商平台。五項展覽同期舉行,共匯聚超過3,200家參展商,一站式展示最新產品趨勢,是交流、建立商網的絕佳機會。 香港時尚家品展資料照。 什麼是EXHIBITION+(展覽+)? 「EXHIBITION+」新模式結合四個展覽會的重要元素,包括實體展、「商對易」(Click2Match)智能配對平台、線上線下研討會及論壇(Intelligence Hub),以及「貿發網採購」平台(hktdc.com Sourcing),替中小企業的商務推廣創造更具彈性和效率的服務,享受展期更長、平台更佳、商機更多的優勢。「EXHIBITION+」將實體展中的面對面互動跟洽商延伸至網上智能配對平台,協助企業主動出擊,聯繫潛在客戶。而貿發局全球50個辦事處更是一如既往地積極招攬全球買家,依據採購需求配對專員,挑選合適展商,再安排雙方線上線下洽談,竭力促成合作。 香港時尚家品展 香港時尚家品展今年將以全新形象登場,旨在為產業提供以「設計」為核心的家品貿易展會,協助展商及買家探索最新的家庭用品趨勢,並尋找智能且獨特的家居設計和產品。展會匯集來自15個國家和地區,超過900家展商,共同展示最新品項。 2023香港時尚家品展。 展會將設有多個地區展館,包括孟加拉、中國、韓國、台灣及泰國。重點展區「精萃廊」更是網羅了多個備受推崇的設計師和國際品牌,例如義大利的TVS Spa與Lamart、香港的愛霖發展有限公司、中國的麗尊等。「品味餐饗」展演了頂級品牌的最新設計餐具、廚具和配件,包含中國的江門市深維五金有限公司、香港的Koopman International Hong Kong Limited、韓國的Iljin Cookware Co., Ltd和土耳其的Mercanlar Mutfak Esyalari San. Tic. A.S.等; 而「品味家飾」展區則帶來各種時尚實用的家居裝飾品。 香港時尚家品展資料照。 解密潮流趨勢 此外,亦與同期舉行的香港禮品及贈品展新設「文創體驗區」,展示多個具香港獨特文化特色的設計師品牌和產品。共超過30個廠商,其中別具新意的Tsaoao Design以手工繪製及切割製作每項中式剪紙作品,數碼化後再用裁切機逐張複製,期望以數碼技術宣揚傳統手工藝;香港工藝設計師協會(IDSHK)也將陳列多個來自「品牌與設計師配對計劃」(ReMIX)的聯合系列產品,其中,香港設計師品牌智人設計有限公司,致力將結構美學融入日常生活的家居用品中,探索人工物料和天然材料之間的界限。 香港時尚家品展資料照。 展會期間也將舉行一系列活動,促進參展商和買家之間的交流,同時讓參與者掌握最新市場資訊。焦點活動包括多場由業界翹楚及商會代表主講的研討會,分享多個重要範疇的發展趨勢和前景,例如可持續發展和創意等面向。 香港國際家用紡織品展 與香港時尚家品展同期舉行的香港國際家用紡織品展,則聚集了各式各樣的家紡產品跟布藝裝飾。展會共劃分為三大展區,含括「嬰兒及寢室紡織品」、「浴室及廚房紡織品」和新展區「家居裝飾布藝」。 香港國際家用紡織品展資料照。 精選展品囊括香港展商美嘉實業具認證的廚房紡織品、Paramount Manufacturing Group環保纖維(碳中和纖維)可持續紡織品,以及宏俊家紡的高品質枕頭和眼罩。同樣來自香港的普洧則展示優質毯子和靠墊,隨著可持續發展採購趨勢日益重要,其工廠已獲得全球多項安全認證。 香港國際家用紡織品展資料照。 為促進商貿配對及業界人士交流,大會也將舉辦多場研討會、交流活動和論壇,帶領買家走進五光十色的紡織世界,期待與家品展帶來協同效應、創造更多商機,滿足買家各種採購需求。 香港國際家用紡織品展資料照。 為促進商貿配對及業界人士交流,大會將於舉辦連場研討會、交流活動和論壇。香港國際家用紡織品展將與香港時尚家品展同期舉行,帶買家走進五光十色的紡織世界,帶來協同效應和創造更多商機,滿足買家各種採購需要。立即登記,免費進場 相關連結: 香港時尚家品展 香港國際家用紡織品展 香港時裝節 香港禮品及贈品展 香港國際印刷及包裝展 展覽+ 資料及圖片提供」香港貿易發展局 撰文」陳映蓁

Interior 354

北美館兒藝中心近期推出第二波教育計畫「跟你說個故事:很久很久以後」,以延續「故事/敘事」為基礎,邀請余政達、李文政、何孟娟、張碩尹、張嘉穎、劉玗、鄭然斗等七位藝術家參與展出,透過繪畫、裝置、影像、劇場等各類形式分享個人經驗,以想像力編織世界,創建獨特的內在時空。 展覽主視覺。 隨著社群媒體的快速發展,人們在真實與現實間的觀看方式,逐漸轉為以「情境」為主的互動模式,為回應此現象,策展團隊做了各種嘗試,期能從不同視角挖掘出更多故事,表現「新型態敘事形式」的嶄新趨勢。 展場現場,透過與光影的互動打造趣味場景。 何孟娟《白雪公主》系列扮裝影像,如同劇幕場景般,以自扮角色、擬像走進童話世界,透過觀察周邊看似「配角」又似「分身」的人物,道出女性在社會期待等刻板印象中的各種樣貌,同時將角色彼此間的矛盾張力表現得淋漓盡致。 何孟娟《旋轉木馬》。 《咪滴仔 Me-Dia》余政達以當今網路社群現象作為切入點,加入娛樂產業形象元素,創構出榴槤大亨暨知名網紅FAMEME(法咪咪),並邀請大小朋友們跟隨其創造的Me-Dia(咪滴仔)角色,隨著洗腦的旋律輕盈搖擺哼唱,藉其幽默的互動形式,探討媒體發展所帶來的使用行為與演變。 余政達《咪滴仔 Me-Dia》。 引人入勝的故事安排 故事的扣人心弦除了要安排獨特的人物,以及順暢的劇情鋪陳,文化與環境背景的設定也極其重要,就如劉玗的《假使敘述是一場洪水》,以民族起源的傳說「大洪水」為背景,結合影像口白、雕塑等方式展開神話場景,呈現敘事中的集體記憶與意識流動,同時將各式圖騰投映在泥偶雕塑,講述人類的共同記憶敘事,拓展當代世界觀的想像路徑。 劉玗《假使敘述是一場洪水》。 李文政的現地製作《聲波探勘隊》以兒童視角出發,運用數位動畫重構台灣在地特有庶民視覺圖像,展現虛實相映的數位世界,並為這次展覽打造全新的電玩遊戲,以在荒野星球的探險故事為主軸,透過互動體驗多種發展可能,同時促進思考人與生物、環境間的共融相處。 李文政《聲波探勘隊》。 另外為延續計畫「雲朵不見了」,張嘉穎以童話、夢境為畫本,利用卡漫式超寫實風格手法,呈現包括館內典藏品《貓貓谷的躲藏》等三幅繪畫作品,畫中角色的大眼睛,使人在與之目光相會時,可根據性格幻化出多樣情節場景。望向另一側是以鏡子圍塑而成的房間《謎.幻.鏡》,在場域中央架設萬花筒機械裝置,通過鏡面的無限反射,打造如幻境般的繽紛場景,沉浸在無止境的奇幻氛圍之中,顯得綺麗而魔幻。 張嘉穎《貓貓谷的躲藏》。 結局自行決定 展場中央的圓弧空間,是張碩尹以神話「巴蛇」為主題的互動式劇場-《她吞噬大象,之後成為了一座山丘》,搭配重新詮釋此神話的錄像作品《碧浪公主》,以洞穴作為隱喻,透過傳統民謠訴說海島民族的共同記憶與歷史,特別的是,內部設有感應裝置,觸發後會變換舞台聲景及投射光線,通過自己的選擇改變故事走向。 張碩尹《碧浪公主》。 「跟你說個故事:很久很久以後」藉由激發兒童想像力,不僅展出內容極為豐富多元,亦規劃創作體驗的親子學習區,此外,期間會舉辦多場定時、團體導覽,引領著每個人一同欣賞在多種模式下的敘事方式,進而激發創意拓展更寬廣的想像力。 跟你說個故事 時間」2023年3月4日至8月27日 地點」臺北市立美術館 兒童藝術教育中心 資料及圖片提供」臺北市立美術館 編輯」林靖諺

Interior 354

礁溪晶泉丰旅自2017年起,開啟邀請藝術家進駐飯店的駐村藝術計畫,今年已邁入第三屆。本屆以「共感。停駐」為主題,攜手當期駐村藝術家San Chen(陳思安),以六感體驗結合蘭陽風情,打造期間限定的全新沉浸式藝術體驗《不存在的房間》。 《不存在的房間》主視覺。 搭上夢境列車,40分鐘體驗4種蘭陽風貌 這是一間只在特定的時間,為特定的人開啟的房間。《不存在的房間》每場次僅限定兩人入住體驗,當房客辦理入住,戴上耳機並取得房卡後,房間的主人將邀請房客化身為旅人,一同經歷一場夢。如果想像力能成為一趟旅行,你會夢見什麼樣的蘭陽風景呢? 房客辦理入住,取得「不存在的房間」房卡。 從飯店大廳出發,一路沿著飯店公共空間體驗,再進入到《不存在的房間》,一場沉浸式的夢景旅程也將開始。透過藝術家San Chen(陳思安)的引導,體驗聽覺、觸覺、嗅覺、味覺、視覺等多種感官盛宴。 以隧道為概念,透過火車與光影,引導旅人進入想像的旅程。 結合光影、雷射與煙霧,製造出如夢境般的場景氛圍。 每當來到宜蘭,總是需要越過一段長長的隧道,透過火車與光影,帶領旅人進入想像的旅程:以龜山島和蘭陽平原作為故事主軸創作,享受足湯的同時,也聆聽龜將軍與噶瑪蘭公主的愛情故事及龜山島歷史;打開湯池內的小紙船,感受鄉土詩人黃春明詩中的宜蘭鄉愁。 打開湯池裡的小紙船,感受鄉土詩人黃春明詩中的宜蘭鄉愁。 之後,客房人員會送來龜山島的海味,以龜山島為意象,搭配在地漁獲製成的龜山島茶碗蒸,利用味覺感受宜蘭滋味。 以龜山島為意象,搭配在地漁獲製成龜山島海味茶碗蒸。 接著,再戴上眼罩、躺在床上,用聽覺、嗅覺感受跑馬古道林聲,體驗陽光灑入林間,陣陣微風及森林芬多精的氣息。 戴上眼罩躺在床上,感受跑馬古道的陣陣微風與森林芬多精。 藝術家也將帶領旅人認識礁溪協天廟春祭的乞龜儀式,品嘗祝福的小壽龜,最後將由管家帶領旅人依照氣味的象徵性,調製專屬的祝福氣味,贈送身旁那位重要的人。 以礁溪協天廟春祭乞龜儀式作為概念,品嘗祝福的小壽龜。 依照氣味的象徵性,調製專屬的祝福氣味蠟片。 以在地為文本,構築體驗點滴 負責打造《不存在的房間》的駐村藝術家San Chen(陳思安),擅長運用劇場語彙跟空間情境,結合食物藝術進行創作。 由藝術家手工製作的花牆,搭配光影營造出夢幻情境。 在長達兩個月的駐村期間,藝術家藉由與房客的訪談及深入宜蘭實地田野調查的方式,把情緒帶入作品之中,將宜蘭的美食、美景和文化背景,透過光影、聽覺與氣味,融合沉浸式互動體驗,讓體驗者完全進入作品的情境中,這樣的藝術創作不僅能夠讓旅人更加理解當地風情,同時也能創造精彩難忘的旅程回憶。 戴上耳機,沉浸於《不存在的房間》。 San Chen(陳思安) San Chen(陳思安)擅長運用劇場語彙及空間情境進行創作,將感官經驗帶入作品之中,透過沉浸式的互動體驗經驗,營造獨有的情境氛圍;近年來將食材融入創作媒材之中,以食物藝術結合生活美學的《星球製造所》系列計畫受到矚目。作品多探討個體與群體、環境間的相互關係,並嘗試跨領域藝術創作的各種可能性。 資料及圖片提供」San Chen(陳思安)、礁溪晶泉丰旅 編輯」陳映蓁

Interior 354

沙田,是今日香港人口最多的地區,在1970年代逐漸發展成郊區新市鎮以前,這裏曾經是一個漁民和農民群居的小鄉鎮。不同於香港島、九龍等地區的繁華街道、嘈雜人群和鋼筋水泥的高樓大廈,沙田保留了過往純樸的鄉村氣息,是一處難得一見的古樸城鎮。 選用菱形、圓角等中世紀的歐式代表設計為主軸,配合現代的智能家居系統和軟裝家具,將古典揉合到現代的美學之中。 來自西方國家的屋主,有著與東方世界相異的生長背景以及生活習慣,為此,Grande設計決定揉合中式與西式的元素,以「中西合併」的手法來呈現;全作選用菱形、圓角等中世紀的歐式代表設計為主軸,配合現代的智能家居系統和軟裝家具,將古典揉合到現代的美學之中。 玄關,復古黑白色彩開啟古典風格。 中西合併,古今融合 比起狹長型的空間,大部分的人更喜愛方正的格局;然而,設計師利用布局安排,將長型基地區隔為客餐廳、私區臥室以及接待的客臥區三個場域,並利用位於中央的客餐廳劃分出公與私領域的界線,化解了基地條件的問題。 設計師利用布局安排,將長型基地區隔為客餐廳、私區臥室以及接待的客臥區三個場域。 入門後,便以搶眼的歐式風格開啟空間意象。帶有壁爐設計的客廳電視牆,營造置身於國外的住宅印象,潔白的牆體以古典的歐式線板點綴,與簡潔大方的白色沙發形成對比。 帶有壁爐設計的客廳電視牆,營造置身於國外的住宅印象。 位於餐廳上方的華麗燈飾,則成為此處的軸心。設計師刻意選用了楓葉形狀的吊燈來呼應屋主的背景,垂吊而下的片片落葉,不單成為視覺的焦點,更為客餐廳增添了豐富喻意。為了讓客餐廳空間更為完整,設計師將一間客房拆除改為中島吧台,不僅擴大了公領域的範圍,也能方便屋主在迎接客人的到來時一邊備餐、一邊談天。 落地窗景完美地將玻璃之外的綠意、採光和景致引入居室之中。 公領域以白與木色為基底,木地板藉由不同紋理和拼接手法創造出多種形狀,為廣闊的空間增添層次感,並運用木材、布面及藤製家具賦予溫潤感。搭配一旁的落地窗景,完美地將玻璃之外的綠意、採光和景致引入居室之中。 中島吧台,方便屋主在迎接客人的到來時一邊備餐、一邊談天。 異國風情的料理場所 不同於現代人的外食習慣,屋主非常重視下廚的生活文化以及素養,所以餐廚空間是此案的設計重點之一。設計師將原本的隔間重新規劃後,捨棄了一間臥室以放大廚房空間,並搭配開放式設計,讓動線更為靈活寬敞;深藍色與白色組合而成的中世紀歐式菱形石磚地坪,在古典柔和的白色和木調之中增添豐富語彙。 廚房,以黑鋼框的玻璃拉門區隔。 為了滿足使用機能,設計師選用U形間隔提升收納空間,並以黑鋼框的玻璃拉門區隔場域,不管是視覺亦或是動線,皆帶出層層遞進的層次美感。此外,屋主對於烹煮西式義大利麵非常講究,所以設計師特別規劃了西式水龍頭,滿足他料理使用所需。 深藍色與白色組合而成的中世紀歐式菱形石磚地坪,在古典柔和的白色和木調之中增添豐富語彙。 典雅的休憩空間 私區臥室規劃在客餐廳的右側。主臥室以木製階梯營造場域轉換的儀式感,空間以簡潔的純白色及古典木地板組成,搭配米灰色的布藝床頭板、淡雅的油畫,再以黃銅金屬點綴床頭櫃及燈飾,為一片白油油的布局增添層次,同時保留了睡房安寧靜謐的氛圍。 主臥室以木製階梯營造場域轉換的儀式感。 以簡潔的純白色及古典木地板組成,搭配米灰色的布藝床頭板、淡雅的油畫,再以黃銅金屬點綴床頭櫃及燈飾。 衣帽間規劃兩排置頂的灰藍色收納櫃,一側選用可穿透的玻璃門設計,方便收納同時提升空間質感;搭配一個小型面海的梳妝台,讓空間變得更加精緻且完善。 衣帽間,規劃兩排置頂的灰藍色收納櫃。 衛浴則利用歐式牆體規劃了隱藏門片,除了能修飾空間,也能更好的與一旁的臥室區隔。相比臥室,衛浴的設計更為現代,選用木材、石材、玻璃以及古銅鋼等多樣建材,色調則延續臥室的調性,再融合了現代的視感。 衛浴,色調延續臥室的調性,再融合了現代的視感。 女兒房位於主臥室旁,因女兒會隨時間逐漸成長,主要佈置可靈活變化的家具,方便未來使用和規劃。而提供給客人使用的臥房則位於客餐廳的另一側,以柔和的淺米色和木材為設計,搭配書桌、歐式線板以及銅製把手,打造出一個恬靜愜意的休憩場域。 女兒房,佈置可靈活變化的家具,方便未來使用和規劃。 女兒房,佈置可靈活變化的家具,方便未來使用和規劃。 書房則以較為中性的風格為主軸,利用古典的深藍色陳列櫃體作為空間主牆,搭配對比強烈的金屬燈飾,營造出充滿格調的工作氛圍。客廁則延續書房的藍色色調和金屬元素,再以客餐廳的石磚地板呼應,讓每個空間都能呈現一致的設計美學。 書房,利用古典的深藍色陳列櫃體搭配對比強烈的金屬燈飾,營造出充滿格調的工作氛圍。 客廁,延續書房的藍色色調和金屬元素,再以客餐廳的石磚地板呼應。 沙田 設 計 者」Grande Studio / Matthew Li Grande Studio是由Matthew Li和Maggy Cheung於2013年創立的室內設計工作室,憑藉廣泛的行業經驗,工作室的作品從住宅和商業室內設計延伸到品牌設計,通過將美學、功能性和可持續性相結合的空間來提高生活質量。從研究、實驗和經驗中收集見解,以創建有意義的室內布局和設計,這被廣泛認為是近年來出現的獨特實踐之一。 資料及圖片提供」Grande Studio 編輯」歐陽青昀

Interior 354

兩年一次、人氣飆升的「漁光島藝術節」,今年邁入第四屆,期待讓剛從疫情陰霾走出來的人們,能夠在春日裡到漁光島海邊深吸藝術氣息,為未來日子注入飽滿正能量! 自2017年首屆漁光島藝術節開始,台南市政府與策展團隊「都市藝術工作室」藉由歷屆主題,有節奏的引領民眾重新踏上這座緊鄰市區,卻久無人煙的小島,尋找每個人的小島記憶與連結,將心安放於此,進而體會「藝術在一座小島」的精髓,更發現「漁光島」本身就是藝術! 雙策展,加倍豐富的島嶼探索 今年漁光島藝術節有別於以往,首度以「雙策展」模式進行,由都市藝術工作室策展專案許蕎和獨立策展人方敘潔擔任策展人,分別規劃「藝術在一座小島」及「重繪地海之島」雙主題,以雙重面向、共14件藝術作品,結合音樂、舞蹈、電影、市集等各種藝術形式與跨域活動,探索屬於漁光島的藝術與生活,帶來加倍豐富的藝術島嶼探索旅程。 獨立策展人-方敘潔 都市藝術工作室策展專案-許蕎 除了精彩的藝術作品外,還規劃了一系列人氣展演活動,例如獲得金曲獎的人氣創作歌手阿爆(阿仍仍)、DJ林強、獨立樂團Cicada、高雄鼓道場等,再結合漁光市集與草木森花之市,令人沉浸於漁光島的氛圍中。 藝術在一座小島:策展論述 藝術從來都不是從無到有,而是令「有」的狀態被看見。本次策展主軸以「藝術在一座小島」為題,以藝術品為序,引領人們看見由大自然策劃、由大自然創作的島嶼藝術。藝術家和島嶼相遇、感知環境,再取之於自然、形之於自然的藝術作品,呈現漁光島獨有的環境特性:防風林裡的植物氣味、拂過細碎沙灘的綿密浪花、以天空為畫布的晚霞…人們循著藝術,踏入島嶼自成一格的敘時與敘事,在24天的展期間,以天光景物為背景,和漁光島的顏色與時刻、幻夢與踏實相見。 都市藝術工作室&億載國小(漁光分校):每個人的漁光島 旗幟設計取主視覺的顏色做漸層搭配,藉由旗幟隨風飄動的視覺重疊,遠看構成一整排彩色帶狀視覺,象徵著島上海岸線風貌;襯底的繽紛色彩是小朋友的彩繪,象徵每個旗幟都是屬於自己的漁光島,就像進入夢幻星球的入口,引領民眾進入島上欣賞藝術節作品,享受夕陽時光。 吳瑪悧&吳宗憲:覓境 以漁光島防風樹林作為基地,連結了海洋,成為互相緊密關聯的依存關係,並持續探討自然生態系統演變的特質。本計畫在樹林與海之間,自林道至沙灘,以「覓境」為經緯,將現地沙洲景致,以修景方式強化海濱植物特色,從木麻黃、林投樹、馬鞍藤到蔓荊等,當人們順著光線、走入浪濤與穹頂之境,同時也能感受到風潮及浪襲。 孟耿如:Aru第一次來漁光島 走進漁光島的木麻黃森林中,映入眼簾的大自然美景彷若另一個神祕的宇宙,不知道在未知的樹叢裡、在花圃、在樹梢中,還藏著什麼樣的小精靈。在自然與現實交錯的世界裡,既繽紛又奇異,帶著魔力的色彩,迷幻又詭譎。這是Aru第一次來到漁光島,一個很不一樣的夢幻島。 陳浚豪:挪用記憶的永恆 《記憶的堅持》也叫做《記憶的永恆》、《軟鐘》,是西班牙著名畫家薩爾瓦多.達利的代表作之一,完成於1931年,目前收藏在紐約現代藝術博物館。至「軟時鐘」是人對時間急迫的焦慮表現?還是因潛意識中理解自身終會面臨死亡而感到焦慮?藝術家陳浚豪試圖挪用這件曠世巨作,以3D立體的方式重組原為2D平面繪畫的達利超現實畫作,並挪移至漁光島的海灘上,讓自然與人為得以相互介入! 國立臺南藝術大學建築藝術研究所B群:藝術在一座小島 漁光島的夕陽將一切染上薄霧般輕柔的迷幻色彩,因風撩起的沙塵是風的顏色,暖陽與曬了一整日的沙,將全身包裹著。配著海面波光漫步在沙地,踏進織網中溫度像是被視覺化,溫暖的感覺從肌膚滲透,是一種屬於漁光島的浪漫。 陳泓易:漁光賦格 作品以並置融合的時間向度來思考漁光島這個空間的意涵,從一個歷時性的視角來思考漁光島,乃至安平港,台南的文化系譜。節目將演奏荷蘭、西班牙等與台灣共融過之國家的歐洲音樂、台灣作曲家新譯的北管戲曲以及鄒族古調,並在漁光島以演唱與鋼琴四手聯彈之演奏的方式呈現。 葉海地:透明夢 漁光島的存在對藝術家來說仿似一個夢。這個夢裡的時間觀是依照每棵木麻黃,來自遠處的浪花互相呼應而堆疊出來。這次的大型裝置《透明夢Translucent Dreaming》坐落在沙灘與海潮的邊界上,在一天不同的時段裡,作品隨著周遭自然產生互動;樹梢聲、陶片互碰敲擊聲、日落、月昇…在這個時候觀者們也自然幻化成這個舞台上的獨特演出者。 謝佑承:一刻 《一刻》沿著海岸樹林的植被景觀,設置成一座長條型的水平線,每座鏡面依據面向海平面的不同角度,對準了夕陽落下的40個一分鐘。每一個將映照出不同的天際區間,在時間軸上呈現日落的變化,觀者可以沿著作品繞行,依據各自不同的視角遊走。 重繪地海之島:策展論述 以當代地景與裝置藝術召喚想像,用巨觀的地理繞行和微觀的元素詩學來探看這座島嶼,為地、水、火、風等元素賦與形式與物質,把曾經與現有的地海之名雜揉在一起,找出人造與自然之間、人文與科學之間的萬物平衡。藝術家分別給出有距離感的眼光,用不同的空間與時間尺度去觀照,並以科學測量方式,於地理環境中搜集資訊,進而將資訊生成裝置的感知。 吳權倫:The Test(考驗) 在本次現地製作中,原本讓人穿過的窗口被光電板取代,在傍晚點亮前方倒塌結構內的霓虹。光電板不見得每天能蓄存足夠電力,光電能否點亮迷幻的景觀預言取決於天時 / 運氣。光電是台灣天候環境給予的運氣,希冀其點亮美好願景,但未來留下的是建設或是殘局亦是考驗。 林介文:織一片浪 海邊最好看的就是浪,藍色的海捲起白色的浪然後滲入灰色的沙裡消失不見,每一捲浪裡藍與白的比例從來不會一樣,周而復始的規律好像編織時那樣平穩安靜,於是藝術家想將一片浪留在沙灘上,用藍色的織紋襯拖白沙,讓旅者駐足在浪下休息放鬆。 張永達:未來比例尺-2100 如金字塔陣列般的消坡塊,隱沒在漁光島防風林與沙灘交界處,曾經是用來維繫地海界線的人造物件,如今逐漸失去其功能與自身尺度。藝術家將黑色鏡面玻璃裝置置於這個交界,分別照映著地與海的景觀,多面體鏡面裝置以實際比例的高度,在表面刻上了IPCC對於未來全球海明面上升高度預測的時間表和數據刻度,當我們在看著黑色鏡面所映照的地海景物時,同時也是在觀照與對應漁光島此時此地,之於未來的時空尺度。 吳書原:島之浮沉 與漁光島海岸線相應而生的飛砂防止保安林同為島上重要地景,重新審視在地原生植物與人為功能性生態系之間的關係,尋回地海之島的人造與自然內在平衡可能。在過去,島曾與安平相擁,被港口割離的漁光島,雖孤獨,卻獨留了精彩。島上的花草樹木逃過了冰河的摧殘,讓這座孤獨的島嶼,得以留下數萬種美麗植物,繼續生長至今.... 吳透:縫縫 空間設計師吳透的作品《縫縫》以木、石結構勾勒出大航海時代以來的島嶼動盪。荷蘭人以砌石築城,將台江縫合進全球貿易的航路裡,島因此不是島;鄭氏王朝以木構築城,將台江縫合進中國王權爭奪的歷史裡,島從此還是島。四百年來,前方這片海只有進退幾里,人的進退何止失據,斷開的是縫還是縫? 李育昇:鯤島神舟 劇場服裝設計師李育昇的《鯤島神舟》重現神從海上來的鯤島歷史。 2023漁光島藝術節 日期」2023年3月24日至4月16日 地點」漁光島 資料及圖片提供」台南市政府、都市藝術工作室 撰文」陳映蓁

Interior 354

由香港貿易發展局主辦的「香港國際春季燈飾展」,2023年4月12日至15日強勢回歸,以「智慧生活 聯繫世界」為主題,匯聚超過700家參展商,分別來自香港、中國、加拿大、德國、匈牙利、印度、紐西蘭、聖馬利諾以及台灣。 香港國際春季燈飾展。資料照。 展會中規劃了多個主題展區,將多元豐富的照明產品和解決方案分門別類,以方便買家參觀與採購,香港貿易發展局指出,焦點展區「名燈薈萃廊」將呈現知名品牌和其創新的燈飾設計;「互聯及智能照明」專區預計展出最新的照明方案,例如提升節能功效的款式、打造智能家居或辦公室的系統等;此外,亦涵蓋其他照明領域,包括商業照明、裝飾照明、家居照明和專業照明等。 香港國際春季燈飾展。資料照。 掌握趨勢先機 除了採購之外,業界人士更可透過國際春季燈飾展掌握照明行業的最新趨勢和技術發展。展期間將再度舉行由香港電子科技商會及香港工程師學會合辦的亞洲照明會議,以「照亮互聯世界」為題,多位重量級講者將深入分享「以人為本」的智能照明方案,並探討可持續發展、營造氛圍的照明設計等一系列最新行業議題。大會也安排了多場參展商論壇以及產品推廣、發布會,拉近雙方距離,讓買家可以近距離了解參展商的最新商品,搭起接洽的橋樑。 香港國際春季燈飾展。資料照。 融合線上線下,擴展機會 今年展會以「EXHIBITION+」(展覽+)線下和線上融合的模式舉行,買家除了能親自造訪香港會議展覽中心現場,也能將採購流程延伸到「商對易」(Click2Match)智能商貿配對平台及「貿發網採購」(hktdc.com Sourcing)平台,在實體與數位融合的展覽模式之下,能更輕易的和各家參展商進行洽商。詳情請洽香港國際春季燈飾展官網。 香港國際春季燈飾展。資料照。 同期舉行 春燈展現與香港貿發局香港春季電子產品展及香港國際創科展同期舉行,發揮協同效應,為買賣雙方締造更多跨行業商機及拓展商貿聯繫的機會。 香港國際春季燈飾展 實體展日期」2023年4月12日至15日(只供18歲以上業界人士參與) 地點」香港會議展覽中心(免費入場證登記) 網上展日期」2023年4月12日至22日 資料及圖片提供」香港貿易發展局 編輯」陳映蓁

Interior 354

由教育部發起,台灣設計研究院執行的「學美.美學—校園美感設計實踐計畫」於今年迎來第4屆,整個計畫透過改造為校園注入新設計力,優化場域賦予美感,並結合校園提升效能,期望給予師生更加美好的學習環境。「學美.美學4.0」北部場於近期公開亮相,本篇將主要介紹新北市新北高工、新北市光仁中學、台北市復興高中等3所學校完整的改造成果。 收藏合:為模具科川堂注入美感 新北市新北高工 / 共序工事 入口川廊空間的屏風式櫃體,可自由移動展現不同使用情境。 在許多人的印象中,模具科教室似乎總不禁令人聯想到破舊的工廠,而身為全台唯六設有模具科的技術型新北高工,期望透過設計將美學帶入校園,翻轉眾人的既有印象。隨著時間演變,有著悠久歷史的古老川堂,從布告欄到展示櫃、生鏽的鐵架皆令人感到過時感,不僅如此,在混亂的動線安排以及收納空間的不足,亦是改造的一大挑戰。 改造前的川廊大廳顯得老舊陰暗。 進入內部首先是川廊的3個活動展示架,透過設置軌道,開放式的移動不僅放大空間視覺,亦滿足教學與展示等機能,藉著轉換使用場景,為師生增加不同的活動型態。為改善過去學生書包、外套等用品無地方放置的問題,設計團隊規劃符合尺寸需求的木作收納櫃,透過重新粉刷使整體視覺乾淨簡潔。 規劃垃圾分類與木作收納櫃。 由於過去採光不足、機箱管線散置、動線紊亂等關係,團隊透過整合、梳整動線,並重新規劃燈光系統,期望給予師生明亮舒適的教學環境。特別的是,為保留30年前老師們親手製作的大門,設計團隊規劃具科技金屬感的圓洞,結合原牆體與新牆體,並整合過去雜亂的色彩,搭配校徽色以藍、灰做襯底,讓原本風格突兀的舊大門,顯得嶄新而敞亮,藉著具儀式感的語彙,傳達朝著未來邁進的寓意。 改造後大門入口。 光音共振場:富有律動感的音樂教室 新北市光仁中學 / 非常態空間 以環形階梯圍塑空間,滿足多樣機能。 光仁中學是全台第一所實施音樂教育的學校,但作為老牌學校卻無法滿足師生需求,為活化使用機能,設計團隊以環型階梯鋪設地坪,圍塑整體空間,滿足合唱團站台、授課講台、表演觀眾席等多功能用途。 改造前教室空間機能受到限制。 同時除了更換老舊設備,更特別訂製可折疊式桌椅,整合、收納於牆面,讓師生能隨時因應課程轉換使用情境,讓學生在場域中靈活學習。 桌椅可摺疊收合成薄板,吊掛於牆面收納櫃。 桌面以10小塊的跳色美絲板桌板單元組合而成。 另一方面,由於教室地處西曬嚴重的位置,而且回音干擾嚴重,時常影響課程教學,於是設計團隊設置布簾做背景幕,不僅遮光亦有吸音功效,並透過移動布幕,打造四面皆是舞台的表演場景。在色彩運用上則較為單純,以藍色營造低調典雅氛圍,並隨著布幕線條在絲絲光暈的照映下,感受其優美的流動韻致。 教室入口處設有鞋櫃,也營造儀式感。 小動物學院:與毛小孩的生命教育 台北市復興高中 / 日衍規劃設計 入口區及生活區。 「無牆美術館」是近年來全球趨勢關鍵詞,在蓬勃發展之下,更是讓藝術逐漸走進日常,從而衍生出「無邊界教室」,讓教育不只在室內,更深入校園的每個角落。此案改造由來,是因為過去校犬、校貓的生活場域,位在學務處外的走廊,不僅不符合動物的生活習性,相關用具的散置也使環境看起來過於雜亂,設計團隊遂決定利用閒置空間,將「小動物學院」移至介於圖書館大樓及學務處辦公室之間的半戶外下凹式空間之中,作為貓犬的未來家園。 改造前為閒置空間,顯得雜亂且少有人來。 除了轉移位置亦鋪設綠地作為場域開端,並使用耐候塗料漆覆的建材,讓戶外硬體免受日曬雨淋的侵蝕;可移動式的犬貓組合屋,則賦予空間未來增養動物的可能性,同時規劃雙動線,讓喜愛接觸犬貓生活樣貌,與不常踏足此地的師生們能夠自然分流。 鋪設綠地做為場域端景,打造綠化環境。 藉由重新規劃和改造,使得師生有更多學習與活動的選擇,在幫犬貓洗澡、互動的空間,不僅提供了實地教育的環境,若未來貓犬組合屋需維修,亦能與木工教育結合生活科技課程,發展多樣的教學可能,打造滿足生活、互動、教學等三大理念。 資料及圖片提供」台灣設計研究院 編輯」林靖諺

Interior 354

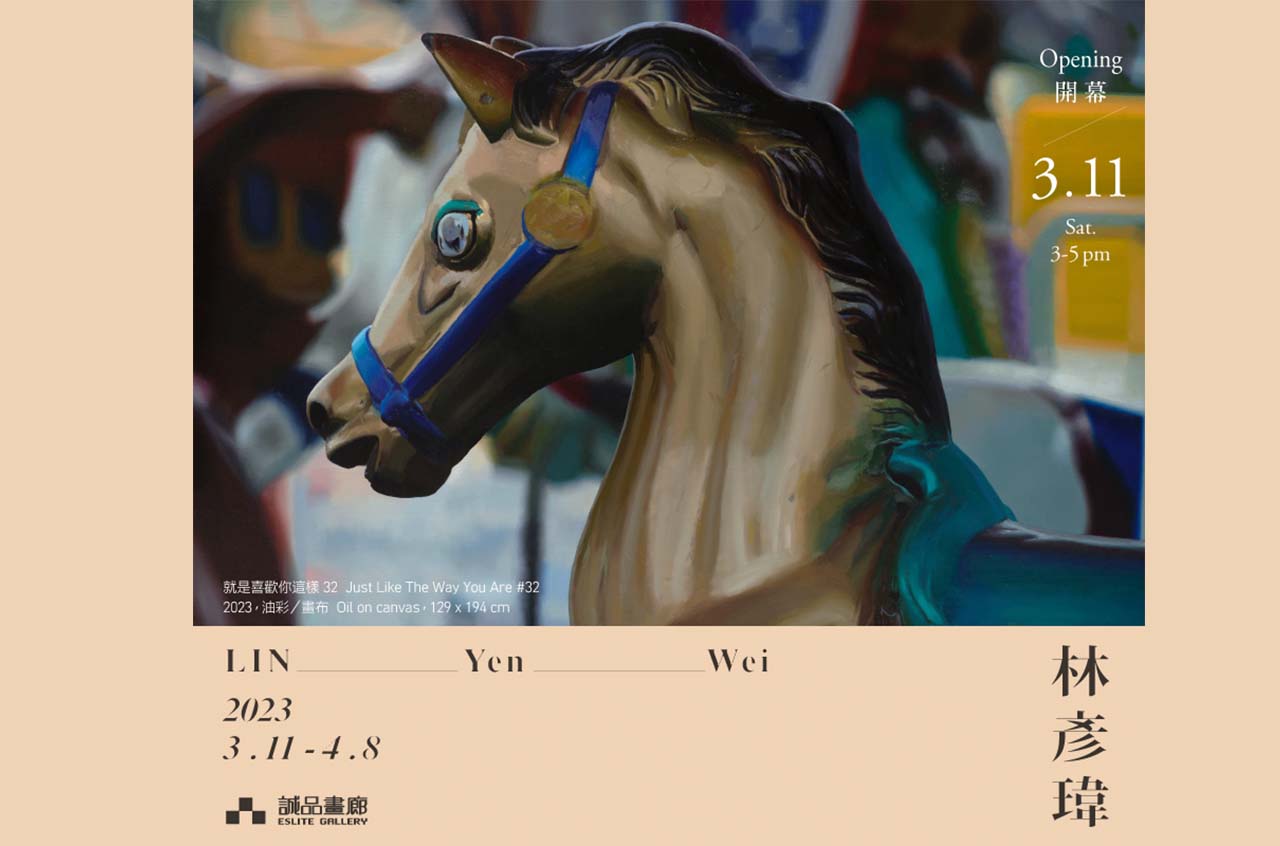

攝影和繪畫皆是展現「現實」的藝術表現形式,兩者皆留下了某一瞬間的畫面。然而攝影是真實的捕捉,繪畫卻是摹臨的手法;攝影和繪畫之間,除了爭論誰更真實,是否還蘊藏著哪些可能性? 誠品畫廊3月舉辦「林彥瑋個展」,藝術家以超寫實繪畫的手法,摹寫相機、手機拍攝的影像,像是公園的公共雕塑、收藏的微型玩具等,而這次新作《涼亭》他則嘗試以建築體為描繪的對象物。 無論是哪種題材,林彥瑋藝術家透過繪畫營造超現實的曖昧感,讓時間仿若像層透明的皮囊,包覆在對象物的表面之上。 用超寫實繪畫展現現實 1987年生於屏東的林彥瑋,畢業於國立新竹教育大學藝術教育與創作碩士,現在在新竹工作和居住。這次個展展出他2019年迄今完成的畫作,除了延續過去「就是喜歡你這樣」和「玩物參照」系列,近年他在創作取材上更加隨機和帶有生活取向,例如人造建物、石膏像等。 然而,不管題材的轉變為何,林彥瑋藉以回應一個最重要的核心:「就是對照片色調和對象物材質的契合或衝突的關係」。他說道,不管是建築還是景觀塑像、微型玩具或是生活場景,擺拍或隨機,身邊的照片一定都會帶有生活軌跡,我只是將這種軌跡順便帶進作品。 在「玩物參照」系列,林彥瑋先為微型玩具做擺拍,再透過繪畫的過程使其產生另一種帶有手感的感覺。這次展出的《再見#4》和《是你嗎 No. 3》作品,分別描繪過去在新竹動物園隔著玻璃觀看裡頭陳列的老舊動物標本,以及一次經過家飾店,用手機隔著櫥窗拍下內部擺設,包括一隻嘴喙微張的公雞瓷偶。 無論是路過的餘光瞥見,亦或是隔著玻璃似真似假和虛實間的模糊感,林彥瑋被這些「有點曖昧、又有自己情緒的東西」所吸引。他表示,隔著玻璃拍攝的照片很有色塊感和特殊的距離感,是偏向影像多一點,而我喜歡用繪畫感去削弱它的影像感。 不管是自然光、燈、人造光等,在影像中都帶有「延續的時間感」,林彥瑋在《兔兔》中描繪兔子造型的小夜燈,散發一股奇特的氛圍。 新作《涼亭》 《涼亭》、《蝸牛2》取材自公園和農場裡水泥材質的人造物,《涼亭》是在昏暗的情境下拍攝的照片,因為閃光燈的補強,讓涼亭原本單調又鮮豔的顏色呈現高彩度的效果。《楊柳枝》的靈感則源自觀音像手執的楊柳枝,只是將垂柳改成豎立的植物,且保留人造垂柳金屬材質表面上漆的不自然狀態。 無論是景觀塑像、動物標本抑或是塑膠玩具,都帶有強烈的人工感,林彥瑋將觀看的時刻透過攝影凝結時間,對象物的生命彷如在某個時間點停格,再透過繪畫展延時間感,他的作品就在人造物、攝影和繪畫的臨界之間展現超現實的張力。更多內容請見>>誠品畫廊https://www.eslitegalleryviewingroom.com 展覽資訊 展期」2023年3月11日至4月8日 地點」誠品生活松菸店 誠品畫廊(台灣110台北市信義區菸廠路88號B1) 開放時間」週二至週六11:00~19:00(日、一休館) 資料及圖片提供」誠品畫廊 編輯」歐陽青昀

Interior 354

生活風格品牌ANJESS與正藝美學空間ARTRUE攜手,於三月份舉辧藝術饗宴,從身心五感的享受裡,帶你沉浸於海洋之光與慢活美好。 春暖三月,正藝美學空間舉辧《嶄新的一天-希望之光 │ 德羅‧若思渴 個展》,以美國藝術家德羅‧若思渴(Delro Rosco)抽象且詩意的畫作,映現海洋之美。德羅‧若思渴尤擅抽象繪畫,創作靈感源於對自然的觀察、心靈深層感受與記憶,《嶄新的一天-希望之光》是德羅‧若思渴在2018年展開的系列創作,創作當下正是全球受新冠疫情籠罩,人們處在隔離與恐懼的不安之中,在低迷環境裡,自宅附近的海灘成了日常的喘息之處,他也在清晨日出前後的海天景象,以及海色無盡的流動變化裡尋得靈感,希望以此系列創作帶給人們心靈療癒與希望。 德羅‧若思渴以抽象筆觸與自然拙美之意念,描繪自身所見景象,像是大海無垠的寧靜與壯闊、破曉晨曦予人的希望、深沉且微透的多變海色,手法融合了日本畫技法,並使用天然礦物顏料、金箔、銀箔等與當地沙子、玻璃、手工製作的桑椹紙纖維層層堆疊,畫面質感獨特,從不同角度觀看皆自成立體風景,帶領人們重溫自然之美;一如他的創作自承:我被我所看到的所感動,我畫出我所渴望的。 上述美好初衷與主張「生活就要活得像一首詩」的美學品牌ANJESS不謀而合,因而決定以午茶私宴型式,邀請大眾深入德羅‧若思渴眼中的海天景色,採用品牌精選的食材與器皿,讓藏家在慢食體驗裡,將觀展經驗轉化為五感滿足的沉浸享受。ANJESS品牌主理人李昱錡(Angela)表示,在競速時代,人們逐漸失去講究與細味的美好,失去了品嚐生活的感受,希望能透過細品質感、細味慢食的推廣,重拾經營生活美學的樂趣與感動。 Artrue x ANJESS藝饗春季限定午茶會,以品享湛然海之光為題,器皿、食材無不呼應海洋與慢食,在展覽期間舉辧10場午茶會,每場接受6位藏家預約出席,在午後由專人導覽兩個樓層的《嶄新的一天-希望之光 │ 德羅‧若思渴 個展》,觀展尾聲參加午茶私宴,回味藝術作品,在窗外藍天與搖曳綠樹下,沉浸於海洋香氛與輕音樂裡慢食享受,從五感沉浸裡再次甦醒對自然與美的記憶。 嶄新的一天-希望之光 │ 德羅‧若思渴 個展+ANJESS藝饗春季午茶宴 時間」2023年2月27日至4月28日(共10場) 地點」正藝美學空間(台北市大安區新生南路二段82-3號) 觀展與的午茶私宴採預約制,詳情請洽正藝美學或ANJESS 資料及圖片提供」正藝美學空間、ANJESS 採訪」Sumile