Interior

352

OCCUPIED!跟著Z世代回到Y2K的復古風潮

在混亂不安的後疫情時代下,人們對於未來感到既期待又不安,讓受科技影響甚深的Z世代(1990中後-2010前期),因此體驗到了既混亂又充滿希望的Y2K(Year 2000)復古潮流。 展覽主視覺。 本展中島GLAb與Z世代潮流平台「AFTER PARTY」合作,策畫「AFTER PARTY x GLAb:OCCUPIED !」為期3個月的主題展覽。自中島GLAb進駐台中市舊城區市定古蹟「臺灣府儒考棚」後,為打造歷史與創新兼具的空間,此次大膽嘗試與Z世代合作,期望藉著自身專業,為舊城注入新力量。 OCCUPIED!新世代潮流狂熱入侵古蹟策展。 透過橫跨20年的新舊世代交替,開啟時光之門,連結不同世代的特色品牌,「我們來自不同年代,卻也共享著同一時代。」讓流淌於時間長河中的人們,能夠相互交流。 C.PIC_作品。 這次策畫團隊敞開古蹟大門,以Z世代眼光作為媒介,邀請KINGJUN、ericoco、C.PIC_、ear-the-yen、Carol卡肉、派皿Piemiin、KIWI COOL STUFF、miii、AFTER PARTY等新生代品牌共同參展,透過他們在創作上激盪出的多種思維,堆疊融合出豐富的層次組合,開啟歷史空間的實驗風潮,展現古蹟新樣貌;另外,展覽期間亦精選許多特色品牌,提供華麗且懷舊的體驗課程。 在Carol卡肉看似可愛、歡樂的作品下,富含著人生旅途中所收穫的禮物和反思。 咖啡潮流品牌「孔雀咖啡Pick Lab」 台中新世代咖啡潮流品牌「孔雀咖啡Pick Lab」,亦是這次進駐臺灣府儒考棚的品牌之一,以重新引領老派茶坊風潮為目標,在百年建築中描繪時光輪廓,匯集新時代思維;主要以「Pick Lab(挑選實驗室)」為概念,將選物觀點延伸至研究、重組、再造等面向,重新規劃咖啡單品,不論是獨特的地塊、品種,還是處理法,皆以豆子的原始樣貌探索其特性發展,重組出新型態飲品。 孔雀咖啡在OCCUPIED展覽內展劃老派茶坊飲品創作。 同時搭配主題,推出老派茶坊80年代經典飲品芬蘭汁,以及90年代台中竄紅之魔力果凍飲,在細膩品嘗中,通過味蕾感受Y2K的再現風華。 復刻80年代經典飲品芬蘭汁 / 復刻90年代台中竄紅之魔力果凍飲。 策展團隊認為,若空間是一個情感共享的載體,那麼Y2K千禧風潮的引領,將開啟不同世代特色品牌間的連結與對話,從人與人的情感交流、再到人與空間、空間與時間相異思維的層次組合,碰撞出混合的新型態。 派皿Piemiin作品。 藉由這次展覽,期望讓人們無論身處哪個年代,都能感受到猶如重返回憶般的新穎感,找回屬於自己靈魂中的那份炙熱之心。 ericoco在「小虎day」系列作品插畫創作中,反映出許多新世代的生活腳本。 OCCUPIED! 時間」2022年12月9日至2023年3月31日 地點」臺灣府儒考棚 資料及圖片提供」中島GLAb 編輯」林靖諺

Interior 352

2022年年底開放試營運的阿里山英迪格酒店,終於在1月16日揭幕酒店全館設施。阿里山英迪格酒店不僅擁有阿里山第一座高空無邊際泳池、水療池,還有高空露天酒吧讓旅客徜徉雲海、感受水天一線的住宿體驗。 阿里山英迪格酒店以「阿里山無盡藏」為設計靈感。 座落在阿里山公路(台18線)57.6公里處、海拔高度約1280公尺的阿里山英迪格酒店,是進入阿里山森林的第一道閘口;業主歷時多年打造出阿里山的第一間國際品牌酒店,也是阿里山30年來最新的飯店。以「阿里山無盡藏」為設計靈感,期待每一位下榻的旅客都能在此尋找屬於自己的無盡藏寶藏。 雲海與群山環繞。 頂樓無邊際泳池 位於頂樓的游泳池,是阿里山地區第一座高空無邊際泳池,徜徉其中能感受水、雲、天一線,宛如悠游在雲端獨一無二的體驗。 冬季時節,飯店提供溫水泳池與熱水水療池,讓入住旅客可以置身於氤氳濃郁的雲霧裡,享受氣泡拍打在肌膚上,讓旅途時的疲憊一消而散,並在夜晚伴著星空入眠。 頂樓無邊際泳池。 同樣位在頂樓的健身房,24小時全天候開放。以過去鄒族人因水災逃至玉山頂、台灣藍鵲銜著火種返回生火,救回全族人的神話故事為設計靈感,空間採用紅色作為主視覺,健身房閃耀的紅色光影象徵勝利的火光,讓旅客在鍛鍊時更充滿活力與精神。 健身房採用紅色作為主視覺。 ’aveoveoyu酒吧 以鄒族語「’aveoveoyu(意:我心充滿喜悅)」命名的’aveoveoyu酒吧,也是阿里山地區唯一的高空露天酒吧。紅色系的吧台與座位區,在燈光的投射下更顯搶眼奪目。 火紅的’aveoveoyu酒吧在燈光的投射下更顯搶眼奪目。 不僅空間設計轉化鄒族文化語彙,酒吧團隊更將鄒族元素融入在調酒飲品之中。像是以鄒族神話女神為靈感調製的 「妮芙努之淚」; 以獵人凱旋歸來慶祝為題的「獵人的凱歌」以及調酒版本的「阿里山冰茶」,延續酒店整體的設計主軸。 「妮芙努之淚」,以鄒族神話女神妮芙努為靈感,用金宣琴酒、白酒為基底,塑造女神無暇的寓意,加上百合糖點綴出清新的花果香,酒感清新而高雅,宛如女神輕輕來到、遍地花朵為其盛開。 砌一壺阿里山高山茶、沖一杯阿里山咖啡,伴隨著迷霧、雲海、晚霞或是無垠星光,最浪漫、愜意的氛圍油然而生。 「阿里山冰茶」,將手搖飲料店的阿里山冰茶改良,以金宣琴酒、烏龍龍舌蘭、炭焙烏龍萊姆酒、紅茶酒多種阿里山茶葉製成的茶酒,加上小米酒和梅子可樂,讓整杯調酒充滿童趣。 阿里山英迪格酒店 日期」2022年12月18日起開放試營運 地址」嘉義縣番路鄉公田村龍頭20號 資料及圖片提供」阿里山英迪格酒店 編輯」歐陽青昀

Interior 352

「2023月津港燈節」於近日在台南鹽水嶄新登場,將帶來為期一個月的燈光展演。月津港燈節是國內首次以藝術策展概念,結合鹽水在地特色的燈節活動,在月津港親水公園、周邊水岸空間、巷弄間等展區,規劃豐富的燈光裝置,將整個鹽水裝飾得猶如一座戶外美術館。 城裡的月光 / 路徑規劃設計。 古今中外的月亮故事 本次集結超過50組國內外知名藝術家,以「城裡的月光」為主題,展出共75件作品,並規劃藝術燈區、巷弄燈區、徵件燈區、新創燈區等四大展區,以光影藝術點綴於月津港。 月意 / 有用主張。 今年的「藝術燈區」是燈節亮點,以月相概念規劃「浪漫蝕月」、「超現實藍月」、「希望能量新月」等三展區,並邀請法國聲光藝術團隊「Groupe LAPS」、「有用主張」、鹽水在地藝術團體「禹禹工作室」、「台南藝術大學建築藝術研究所B群」,以及知名聲光藝術家姚仲涵之「大聲光電」等團隊,分享藝術家心目中的靈感巧思,期望透過人們所熟悉的月亮故事,藉著「月」與「樂」的聲光交織,帶來國際級的聲光藝術,照亮後疫情時代。 水月銀灣 / 林書瑜。 隨著時間推移,月亮展現著月圓月缺等不同樣貌,而「浪漫蝕月」即是最柔美浪漫的月相,透過月的盈虧和朦朧光暈,表現瞬眼幻化的虛實感,伴著歌詠月亮的音符流轉,營造浪漫氛圍。 無盡光在 / 禹禹工作室。 作品《無盡光在》是由禹禹工作室所設計,竹編大型藝術裝置矗立在水岸草皮,光影透過縫隙暈染著夜空,而竹子的生硬意象,則在光的彎曲運行下顯得柔和溫暖;當走進裝置中,透過不同視角更能細細體會身體五感的延伸,形塑空間痕跡。 Giant Spider / Groupe LAPS。 「超現實藍月」是極少出現的月相,所以展區內藉由具象方式展現超現實感,以符號訴說月亮故事;為表現其虛幻感,特意將藝術裝置,避免安排得過於飽滿,多以點狀、間隙等虛感展現。 《Giant Spider》是由60多隻燈管小蜘蛛所組成,環抱著整個水月橋的巨型蜘蛛燈光雕塑,透過光影搭配德布西的《月光》曲,在循環明滅中,表現蜘蛛家族的相遇、追逐等可愛日常,打破蜘蛛的恐怖意象,展現有趣柔美的光感藝術,另外,特意設於信義路邊,是為了讓從交流道下來的人們,能感受到愜意輕鬆之感。 綁架月亮 / 王瑞亨。 《綁架月亮》在這次眾多作品中,顯得獨特且趣味感十足,藝術家王瑞亨利用捲繩器裝置和繩索,將高掛天邊的月亮綁在人們身邊,一同探討為何只是在黑暗中的一點亮光,就能照亮城市、改變潮汐,更是能發展出變身狼人、少女因月亮成為戰士等奇幻故事;特別的是,從表層可看見隱約藍光表現藍月之感。 月之召喚 / 雙建號。 「希望能量新月」代表著許多召喚的神秘力量,就如在伊斯蘭教中,其實不能有任何符號或實際意象,但卻將月亮符號當作精神指標;而在元宵節中的鹽水蜂炮活動,亦與月亮有連結,期望藉由新月力量,在最暗的時刻給予新的開始,以新希望營造正能量氛圍。 Tzolk’in Light / 黑川互動。 本次首度拓展公18-5水域燈區,以黑川互動媒體藝術作品《Tzolk’in Light》,呈現立體視覺與聲響,並利用馬雅月曆圖形標概念,以及點、線、面展現三維空間,訴說著銀河之門開啟,月亮在無盡黑暗之中,新的光亮正蓄勢待發。 點亮月津「藝」展風華 「新創燈區」位於公2、公3等水域,以「見山仍是山,見水仍是水」為策展概念,帶來《乾燥的山和水》、《休息中站》、《爆炸、折射、發散》、《消波塊與後石頭》等4件作品,表達在受限的時代,開啟現實與虛構的新視角;位於公18-2的「徵件燈區」,則以「船說-光譜邊界」為策展主題,一同探索光的多重樣貌,由大專院校學生及年輕藝術家,帶來22件水域作品及8艘「藝方舟」,展現新穎的視覺感受;在「巷弄燈區」中為迎接兔年,特別在永成戲院前,規劃《永成放映中:戲兔之夢》,巨大可愛的雕塑兔子吸引了不少人的關注。 她說Navis / 404 N.F。 此次結合月津港特色水域地形,搭配今年主題設計造型提燈,提供前來參觀的民眾自行組裝;在亮燈後顯現得城市剪影中,可看見台南知名古蹟和地標,以及月津八景之一的赤兔望月和鹽水煙火作點綴,匯聚所有語彙成為故事場景,訴說台南鹽水400年來的變化。 月津港燈節 時間」2023年1月14日至2月12日 亮燈」17:30至23:00 地點」台南鹽水月津港 更多資訊請瀏覽官網及臉書專頁 資料及圖片提供」台南市政府文化局 編輯」林靖諺

Interior 352

位於日本京都的Ace Hotel Kyoto將成為被評為世界最佳餐廳之一noma的最新全球駐地。這間來自丹麥哥本哈根、由主廚勒內·雷哲(René Redzepi)主理的國際知名創意餐廳將與Ace於2023年3月15日至5月20日展開為期10週的合作,打造一間限時限定的餐廳。 ACE HOTEL KYOTO。 於2020年6月開業的Ace Hotel Kyoto,目前已是日本知名的旅遊勝地和住宿點。Ace Hotel Kyoto是由國際知名建築師隈研吾和Commune Design共同合作設計,同時也是Ace在亞洲的首個項目。 ACE HOTEL KYOTO接待大廳。 由京都中央電話局舊址,這棟日本現代建築師吉田鐵郎所主持建造的歷史建築,與NTT Urban Development Corporation主持新建的空間所組成的酒店,延續建築特色,其設計元素也平衡了日式與美式美學,展現東西方融合的哲學風格。 ACE HOTEL KYOTO大廳。 榮獲米其林三星、五次被評為世界最佳的noma餐廳,以展現當地風土文化和季節特質的美食聞名。Noma團隊為此次的合作,精心設計了一份菜單,而餐點的靈感就是來自於京都地區獨特的食材和料理的歷史文化。 ACE HOTEL KYOTO ACE房型。 Noma團隊希望突顯日本春季的氣候特質,並向當地農民、漁民採購在地最新鮮且道地的食材,在展現對日本料理文化深厚敬意的同時,加深餐廳與當地料理文化之間的聯繫,並推進自身對於京都地區的深度探索。 ACE HOTEL KYOTO TATAMI房型。 這也將成為noma在日本的第二次駐留;此前,noma曾於2015年在東京開設限時駐留餐廳,隨後又分別在澳大利亞悉尼和墨西哥的圖勒姆駐留。 noma團隊到訪京都。Photo credit Amy Tang。 noma餐廳的主廚勒內·雷哲(René Redzepi)說道,他的創作靈感來自於在他美食探索旅程中那些為數不多的重要時刻,而他第一次到訪日本和京都的經歷就是其中之一。他們一直想要以團隊的形式,回到京都並深入探索這個地區。更多詳細請見>>Ace Hotel Kyoto 資料及圖片提供」Ace Hotel 編輯」歐陽青昀

Interior 352

蛋殼漆花瓶套件。 「SHANG XIA上下」由知名設計師蔣瓊耳攜手愛馬仕集團共同創立,秉承對工藝極致的追求,品牌成立以來即積極讓老工藝在當代煥生新氣象,其產品以精工、別致、高雅深植人心,不僅量少質精,濃厚的工藝技術與文化內涵,鮮明書寫了當代華人的精緻生活況味,成為自用收藏或特殊贈禮的青睞選項。 蛋殼漆花瓶套件。 品牌成立十餘年來,「SHANG XIA上下」觸角擴及了時尚、藝術、生活美學,尤其每每推出生活精品,總是備受瞩目,像是竹絲工藝、犀皮漆工藝、蛋殼漆工藝等作品,受到法國吉美博物館、英國大英博物館、英國V&A博物館收藏,亦在國際拍賣市場廣獲瞩目。品牌善於從悠長文化裡深掘內涵,將老工藝傳承至當代生活裡,綜觀其推出的生活器物與家具,文化、藝術、匠心精作三大元素鼎立了作品內涵,既古亦新,十分值得收藏與傳家。 蛋殼漆工藝。 其中,蛋殼漆藝作值得一提。「漆」工藝的運用歷史悠久,漆藝工序繁瑣,過程需要付出極大耐心,蛋殼漆是漆器裡的特殊鑲嵌技法,工匠取用天然蛋殼,將蛋殼內薄膜剝淨,整理後將之敲碎,在器物塗漆的過程裡,利用漆的黏著力將碎蛋殼鑲填至漆器表面,最後拼合為完整圖紋或包覆器具。 蛋殼漆工藝。 最後,在表層填漆後,再整體細細磨顯並雕除雜質,使蛋殼與漆面齊平,最後顯現的蛋殼花紋有如瓷器天然開片的裂紋,且手感溫潤。 蛋殼漆工藝。 因需嵌鑲,所以採用蛋殼漆的器物底質極具要求,才能使最後成果如瓷般平滑,也因材料採用碎蛋殼填入,所以相當考究創作者的技巧與耐心,讓殼片大小均勻,合縫紋理生動,漆層均衡一致,所以每件都是獨一無二的精工之作,一把雙人椅光是在貼蛋殼漆的步驟,即使3位工匠同時進行,也需要耗時約兩個月才能完成。 【限量】蛋殼漆黑檀花架。 【限量】蛋殼漆黑檀花架。 而「SHANG XIA上下」選用鴨蛋殼,精選無雜質且晶瑩透亮的殼身,其淡青色澤與微透光性,讓器物表層流露幽潤的光澤與雅致色調,更使每一件作品有如宋瓷般的溫潤。 【限量】蛋殼漆黑檀博古架。 另一方面品牌亦透過現代手法重新演繹東方家具、器物,以明、宋文人家具型式再作現代演譯,以貴木為骨,蛋殼漆為衣,令作品內蘊迷人的東方雅韻,並且不失當代美感與實用性,將脫胎自悠長文化的工藝美學,在當今以清雅姿態華麗重現。 【限量】蛋殼漆胡桃木圓形提盒。 資料及圖片提供」SHANG XIA上下 編輯」Sumile

Interior 352

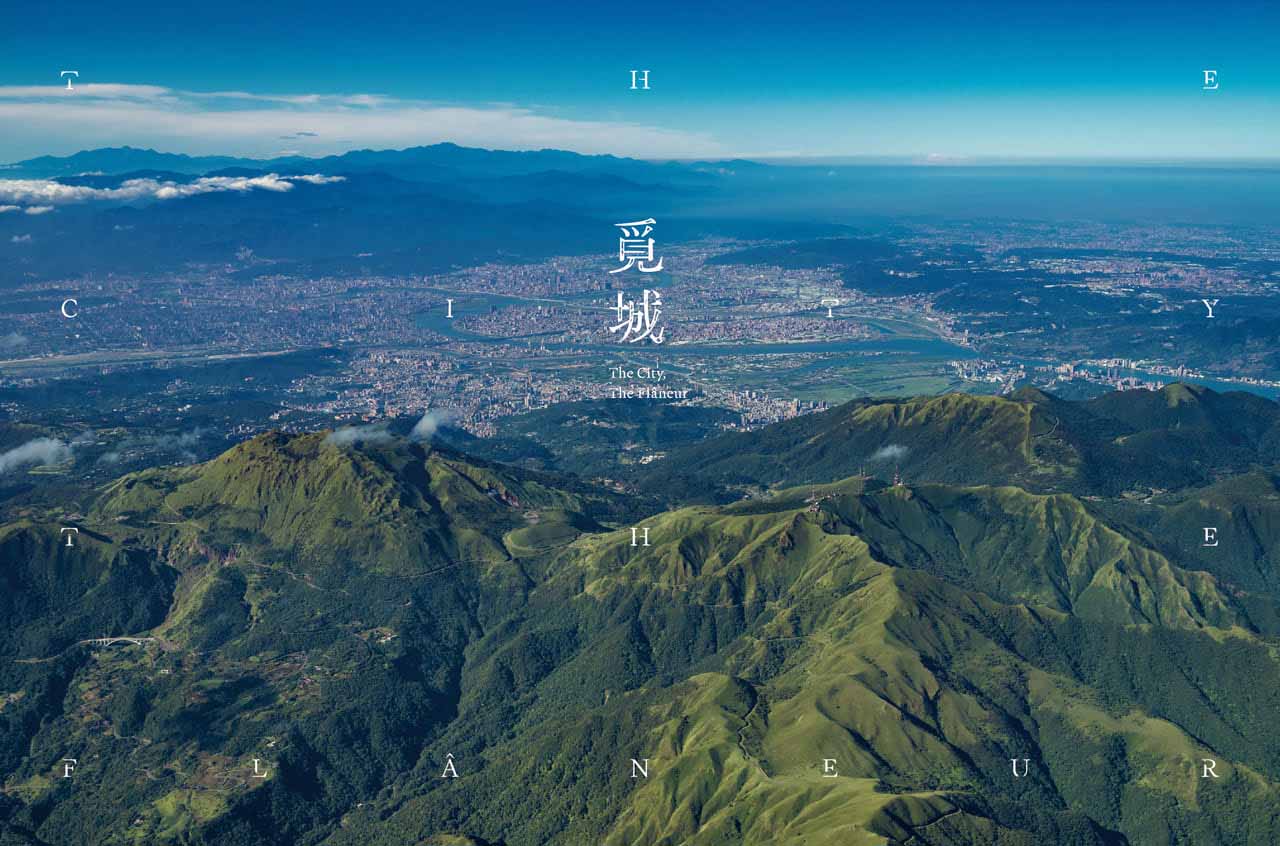

生活在遍佈城市安全與便利的網絡中,我們置身其中,卻也隔絕了自然,看不見災害、看不到破壞。看見.齊柏林基金會在《見山》、《逐岸》與《映河》之後,全新年度特展《覓城》以「城市」為題,邀請觀者跟著齊柏林的視野,改變觀看的角度與高度,俯瞰城市,也走進城市,穿梭熟悉又陌生的大街小巷,或尋覓,或探索,或漫遊…… 展場外部空間。 小說脈絡貫穿展場 齊柏林曾說過:「多年來,我都是在拍家」,在空拍影像中,在在展現出齊柏林導演對於島嶼、城市與家最深的關懷和眷戀。而城市中的所有故事,都來自於置身其中的我們於日常所累積、形塑、創造的各式故事,也因此,在此次《覓城》展覽中,特別邀請甫以長篇小說《女二》獲得第23屆台北文學獎年金首獎的作家鄧九雲為展場創作文本,故事從遇見一位等候鳥的人開始,透過鄧九雲的文字搭配展場的4個區域,傾聽候鳥的人描述其所見的城市,我們也在故事之中不自覺與這座城市對話。 齊柏林空間全新年度特展《覓城》。 漫遊展區,化身參與者 為了回應與重拾齊柏林導演無人的空拍照片中,期待觀者從中感受與觀察到的城市與家的故事。 鄧九雲為展場創作文本,故事從遇見一位等候鳥的人開始。 展覽特別分為「輕盈與隱蔽・城市的觀看」、「直覺與記憶・城市的符號」、「慾望與夢想・城市的共存」與「遠望與微觀・城市的度量」4展區,並邀請鄧九雲、張溥輝、陳敏佳與李明璁4位協同創作者,分別與齊柏林導演作品對話,開啟從未想像過觀看城市的角度與方式。 第1展區「輕盈與隱蔽・城市的觀看」。 在第1展區「輕盈與隱蔽・城市的觀看」中,鄧九雲搭配知名舞台劇演員時一修的共同聲音演繹,將文本轉化為聲音,在文字與聲音之中,遇見那位「等候鳥的人」,開始思考城市與人類之間的情感哲學。 第2展區「直覺與記憶・城市的符號」。 第2展區「直覺與記憶・城市的符號」。 進入第2展區「直覺與記憶・城市的符號」,設計師張溥輝透過視覺設計,跟著齊柏林的視角,將其作品中各式城市輪廓、線條、顏色進行重新轉繹,讓城市的色彩增添了更多想像力與趣味。 第3展區「慾望與夢想・城市的共存」。 第3展區「慾望與夢想・城市的共存」。 而在第3展區「慾望與夢想・城市的共存」中,特別邀請同為影像創作者的陳敏佳,帶著一頂紅帳篷,走進齊柏林導演曾經按下快門的城市角落,或探索、質疑、揭露,或是僅僅拍攝,什麼也不想的感受這座城市。 第4展區「遠望與微觀・城市的度量」。 第4展區「遠望與微觀・城市的度量」。 最後,第4展區「遠望與微觀・城市的度量」,由社會學家李明璁,走進齊柏林創造的「見林」遠望尺度,偶遇街巷生活微觀的「見樹」視角。近年來著迷路上觀察學的李明璁,透過自身細膩觀察視角,將紀錄的各式城市故事與溫度,與齊導的影像彼此映照,向同樣以身為度的齊柏林致敬,也提醒所有觀者用自己的雙腳與行動,重新發現城市的各種可能,成為真正的參與者,繼續前行,創造更多城市的故事。 專屬展覽專刊,完整收錄展場影像與鄧九雲創作全文本。 如同齊柏林所言:「我們希望有一個怎樣的家,便會有一個相對應的城市樣貌」,策展團隊期待以《覓城》展覽帶領觀者在每一張照片的新鮮與驚奇中,一同探訪城市的故事、感受城市的肌理,並且記得家的樣貌。 展場也陳列關於齊柏林導演的更多故事。 看見・齊柏林基金會《覓城》 日期」2022年12月28日至2023年秋季 地點」齊柏林空間(新北市淡水區中正路316-1號,得忌利士洋行後棟) 資料及圖片提供」樸實創意 編輯」陳映蓁

Interior 352

卡斯帕爾.波恩個展「這不是文字」,在台北路由藝術展出9件最新創作的「文字繪畫」,以及多幅「文字速寫」作品,嘗試利用不同媒材的形式將藝術融於文字,藉由長期的研究、探索和實驗精神,把內心所感結合日常語彙繪製在「文字繪畫」中;在藝術家的細心平衡下,既不偏袒文字,也不偏袒圖像,文字跟圖像間呈現和諧的勻稱感;作品中不僅傳達藝術家的感悟,更讓人們在欣賞畫作時,能與作品產生共鳴。 展示現場。 除了文字和圖像的完美契合,在畫作中亦出現許多生活場景,像是客廳、廚房、臥室等具個人意義的空間,這些畫面不僅充滿獨特的豐富記憶,更將藝術家的細致情感體現於空間中。 卡斯帕爾.波恩文字集及作品展覽集。 富含意義的文字 在畫作中所出現的文字,有的出自藝術家過去所寫詩句,有的是創作當下即興所想,這些句子不僅和諧融入,更呼應在過程中對情感的反覆探索,每幅畫、每個句子皆有著獨有的情緒感受。有趣的是,藝術家提到其中的文字含意,並沒有看起來的那麼具體和固定,也可能與字面意思有所相悖。 《這不是文字》。 其中有幅與展覽主題同名的畫作《這不是文字》,會令人聯想起超現實主義畫家惹內.馬格利特的著名畫作《形象的叛逆》,畫面中呈現一個精心繪製的菸斗,下方標題寫著「這不是一個菸斗」,這些在圖像和文字間的意義差距,讓前來欣賞的人們,多了一層對創意的想像,兩者間的趣味互動,亦挑戰了每個人對藝術的認知。 《我們創造的自由去哪了》。 另外,同時間展出的一系列「文字速寫」,其所含的大量文字,皆源於藝術家本人的第一人稱視角,闡述關於家庭生活、家庭成員關係、個人私密情感等心情所感。這些文本透過以墨水繪製而成的空間圖像,恬靜述說在生命中的情感片段,傳遞波恩的童年記憶與感受,同時呼應展覽中的作品「文字繪畫」。 《請告訴我這從未發生》。 在本次展覽中,卡斯帕爾・波恩將文字疊加到圖像,挑戰了繪畫和文字原有的表意基礎,提供人們從記憶中找到相似情感,開展對於作品不同解釋的可能性,並從中體會藝術家在生活中細膩的詩意,描繪屬於自己的圖像記憶。 《我的焦慮讓所有門都關上了》。 《這不是文字》 時間」2022年12月23日至2023年2月17日 地點」路由藝術(台北市金山南路一段67巷5號1樓) 資料及圖片提供」路由藝術 編輯」林靖諺

Interior 352

位在花蓮吉安鄉的「魂生製器」,是一間坐落於安靜巷弄內的預約制小店。店內販售著主理人張靚妤親手燒製的陶瓷器皿,作品質樸溫潤卻又意蘊深遠,刻劃出張靚妤對於生活的怡然以及淡然,近期更以《大器氤氳》系列作品榮獲金點設計獎。 曾在國際廣告集團打拼了十幾年,有著豐厚的收入與令人稱羨的職稱,是什麼原因促使她毅然決然地回到家鄉花蓮,並開始接觸陶藝?本期金點設計獎系列報導,《室內interior》編輯團隊特地造訪「魂生製器」,在明亮且溫暖的空間中,請她娓娓道來這些歷程點滴。 魂生製器 / 張靚妤 1981年7月盛夏出生,土生土長的花蓮返鄉青年。 學習過程經歷國、高中美術班,大眾傳播系畢業後,選擇投入數位廣告媒體產業。 服務過公家機關到國際品牌商業大大小小案,工作從花蓮、台北、到上海、廣州,最後回到花蓮,展開人生第二職涯的可能性。曾任職於米蘭營銷策劃股份有限公司(台北& 上海) 擔任Senior Digital Art Director,以及Publicis London (上海) 擔任Creative Director;現為「魂生製器」器作家& 品牌創辦人。 參展經歷包含台灣文博會、NY Now美國紐約國際禮品展、HandMade In Japan Fes、Interiorlifestyle Tokyo日本東京國際家居生活設計展、韓國手工藝術展、島作陶作集、法國M&O。重要得獎紀錄則有台灣文博會CET BEST AWARD、台灣優良工藝品認證、洄瀾陶:土地豐沛之處佳作、金點設計獎等;而《春漫野花》系列更曾獲選為外交贈禮。 店面一隅。品牌緊扣與人的連繫,試圖以生活器皿描繪美好的生活模樣。 生活的意義,到底是什麼?張靚妤認為,「知道自己為什麼而活,就可以過上任何一種生活」。在創立魂生製器之前,她曾是國際廣告集團的創意總監,經手眾多知名、頂尖品牌的專案,每日忙得不可開交,工作光鮮亮麗、令人羨慕,但高壓且步調迅速的工作模式,讓她失去了自己的生活,最後連身體都發出警訊;意識到精神層面和健康狀態皆已無法再支撐她待在廣告業,遂斷然離職,回到家鄉-花蓮,開始了身心靈的修復。 製陶中的張靚妤。 張靚妤提到,回來花蓮後,對於未來方向其實沒有任何想法,初期只想好好放空,看著花蓮的天空、山、海,她發現自己很喜歡這塊土地的景致,也很喜愛與人交流、面對面的時光,轉念一想,花蓮一直以來在藝文、設計產業的資訊相對薄弱,以前念美術班的她,都得前往台北或其他城市汲取資訊,抑或是購入相關器具,那麼,是不是有可能開設一間選品店,提供重視生活品質的花蓮民眾更多選擇呢? 於是,「好想生活本舖」便應運而生,展售日本、中國、韓國等職人製作的生活器皿。也因為店面開設於住宅區內,與左鄰右舍的互動甚為密切,張靚妤分享,高齡7、80 歲的老太太,每天都會來店裡走走聊聊,就算沒有消費,人與人之間的相會都是寶貴的點滴,也是美好的交集。 用稚氣與志氣來製器 選物店的經營,讓張靚妤看見了世界各地的職人們,對於自己所愛之事的專注和熱忱,即便又累又苦,但他們依舊毫無怨言的投入,創造精彩作品,不僅讓她見證了工作的初心和堅持,更燃起她的設計魂。 製陶過程紀錄。釉料調配。 在廣告業時,她就是負責設計相關的產業範疇,原先即對設計有著精準見解,因此,便嘗試發展新的合作模式:由她提供設計理念,交由職人訂做。不過配合的師傅卻時常反應太困難、做不成,她不放棄,所幸開始自學陶藝,自己安裝電窯、調釉、配土、手作打樣給師傅們參考,這股執行力也成為「魂生製器」的創立契機。 細修。堅持以手作方式創造作品。 魂生製器這四個字,讓人能輕易理解品牌的定位和精神,談到命名的緣由,張靚妤表示,除了代表她是「製作器皿」的人,也隱含著稚氣的「稚」,以及志氣的「志」兩字的諧音。「稚」,期許自己永保初衷,記得當初回花蓮、想要好好生活的念頭,記得與他人互動的溫暖,用單純的眼光看待周遭事物;「志」則象徵著,既然捨棄了累積十多年的廣告資歷,將整個職涯轉變到一條全新道路,不論遇到什麼困難,都要有撐下去的志氣和骨氣! 讓挫折變成養分 雖說是離開了廣告業,但張靚妤說道,自己還是很認同廣告予人的正面影響力,而你我現在身處的數位世代,讓人有更多管道學習新知,如同她的陶藝之路,也是經由眾多媒介自學而成。 用雙手的真摯溫度,創作出一件件令人驚艷的器皿。 初期沒有任何陶藝界資源,就算想拜師學藝都得翻山越嶺至別的城市,這對已成家、有小孩的她而言,很難長時間離家浸淫於學習環境中,因此她以擅長的數位領域進行自學,蒐羅各國的資料,再以自身的方式咀嚼反芻,一步步增進實力,漸漸勾勒出魂生製器的模樣。 魂生製器自2018 年成立以來,不斷調整營運策略,但張靚妤強調一點,所有的出發點都要緊扣自己的核心思想,外界給予的建議可以參考,但不一定要照單全收,清楚理解自己所欲所想為關鍵,行銷的困難之處,就是必須取捨,若人云亦云、不懂得「捨」,不僅無法控制營運成本,更容易迷失自我而去迎合市場,因此,不論是做陶或是經營品牌,都是與自我對話的歷程。 旋轉的陶土,帶給她一股安定的力量。 習陶的路上,挫折其實一直相伴。做陶充滿不可控的因素,在燒製過程中無法進行任何微調,等成品出窯後才發現失敗了,是家常便飯的狀況,張靚妤笑稱,做陶讓她內心素質強大了不少,與其感到沮喪,不如一一檢視源頭、釉藥、電窯設備,盡快找到問題的癥結所在,再從頭來過,安安靜靜的拉坯,看著陶土的旋轉,是她很享受的時光。 期待以一頓飯的時間,讓人獲得喘息的機會,善待自己。 而到底該以設計師、工藝師、陶藝家哪個身分自居,也曾讓張靚妤困惑了好一陣子。後來,她想通了,不管是哪個身分,都是希望藉由自己的專業和長處,讓生活更美好,有鑑於此,魂生製器的品牌理念,就是堅持手作的溫度,在細膩的工藝設計中,注入良善循環的實踐,不論是與社福單位合作的人力培育,又或是廢棄材料的再運用,都是她關注的重點,同時,也不侷限眼界和腳步,不排斥任何異業合作跟精進能力的機會,期待透過一個個由雙手捏塑的器皿,傳遞力量,成為容納日常吉光片羽的存在。 感受山巒的氤氳之美 「我們覺得,每件器皿都可以是一段當下記憶,或是某種生命流動的痕跡。那是否能做出帶有花蓮與長濱、大山大海精神的器皿呢?」榮獲金點設計獎的《大器氤氳》系列創作,便是在這樣的機緣下誕生的。 《大器氤氳》系列外觀擁有飽滿的峽谷意蘊,花紋好似拍打上岸的浪花,體現了花東的自然之美。 位在台東縣長濱鄉的Sinasera 24,是東台灣最難訂的法式餐廳,主廚楊柏偉(Nick Yang)與張靚妤攜手聯名,共融彼此的花東生活經驗,醞釀一年之久才激盪出系列作品,將太魯閣峽谷的褶皺地形概念化為具有生命姿態的器皿,無把手且表層未上釉的型態,讓人可直接觸摸杯體,感受質地紋理之餘,也讓花東獨特的地形意象更加鮮明立體。 張靚妤與Sinasera 24 主廚楊柏偉,兩人花了一年的時間共同商討聯名計畫。 張靚妤解釋,此系列運用了絞胎工藝,需混合兩種不同的土質同時拉坯,在陶土乾濕度和軟硬度皆相異的狀況下,十分考驗器作師的雙手穩定度。 將花蓮在地石材廠的剩餘物料磨成粉後,與陶土相結合。 另一方面,自幼成長於花蓮,對石材有著深刻的記憶,如今產業卻日益沒落,她思索,有沒有可能將石材提升至文化層次,賦予邊角料新的使命,藉此讓石材重回人們的生活中?於是,《大器氤氳》更添加了花蓮在地的石材廠剩餘物料,將其磨成粉,再經純化處理後與陶土結合,象徵珍惜土地賜予人們的恩惠。 三款杯子,代表三餐。轉化太魯閣峽谷的褶皺地形,並以絞胎工藝混合兩種不同質地的陶土,材質紋理別具韻味。 三個杯子,代表著三餐。黑、灰款式隱隱散發出長濱的清幽氣息,而米色款式則意寓東部朝陽、安定之氛圍,低調內斂的外形色調,實則保有飽滿的峽谷形氣,而拉坯所形成的自然花紋,像極了岸邊激起的陣陣浪花,令人聯想到東部山海的壯闊景致,顯現純粹之美。 外包裝提取自花東地區早午晚的天空顏色,以純粹極簡的調性呈現。 外包裝設計同樣提取自東岸晨曦、正午和日暮的天空色彩,盒上的浮雕凸紋則轉譯自花蓮和長濱的等高線圖,讓器皿成為具有紀念性的物件,每每使用都能領人重返花東回憶中,再現寧靜美學,也滿足人們對於自然的渴望。 盒上的凸紋融入了花蓮與長濱的等高線意象。 用作品說故事 魂生製器的「出道」系列作品,是《春漫野花》。 品牌首件面世的系列作品《春漫野花》。以蒲公英為靈感,傳達生活、生命的堅韌和希望。 2018年2月6日,發生了令花蓮人難以忘卻的地震,那時的花蓮瀰漫著一股低迷氣氛,而某天午後,張靚妤帶著女兒在公園散步時,發現了盛開的蒲公英,這個景象讓她萌生了一股希望,也感受到強韌的生命力,於是便以蒲公英為創作主軸,以抽象的線條和浮雕語彙簡化圖形,透過「泥板」技法形塑器型,甜美粉嫩的顏色滿布著春日的輕盈氣息,是品牌的熱銷款,也廣受日本市場的歡迎。 而《日日伴你》系列,對張靚妤來說,也別具意義。「學會做陶後,我問媽媽想要什麼,我做給她。本來以為她會選擇茶具之類比較精緻的物品,沒想到她說她要一個屬於自己、可以每天用的碗。」這段對話令她很是觸動。 《日日伴你》系列不論是在容量或尺寸皆經過精細設計,可堆疊的型態方便居家收納。 她發現,大部分購買手工陶瓷器皿的人,多是買來送禮,卻捨不得買給自己,因此,她以「回家吃飯」為起點,創作出此系列,不論是容量或尺寸皆方便小家庭收納和堆疊,在任何情境下都適合使用,期待器皿能夠真正走入人們的生活中,傳達持續而暖心的陪伴,讓終日忙碌的人們,獲得一些喘息的餘裕,也能更加關注並愛惜自己。 2020 年推出的《生之禮讚》,則是張靚妤在疫情之下所做出的溫柔回應。 《生之禮讚》系列。擷取花朵型態,賦予長盤更多的使用可能。 在世界彷彿被按下暫停鍵的這段時光,她也進行了自我沉澱,製作出這一套具秋冬感的系列,以葵花、菱花、泫花三種花形製作的長皿,跳脫傳統魚盤的用法,器型高度和深度的變化,營造更多元的使用模式,獨家研製的釉色不僅增添一抹沉穩感受,也充滿著回歸寧靜日常的企盼。 在安棲之所,好好的…… 談及創業至今最大的成就感,張靚妤笑著說,陶藝界資深、有名氣的前輩開始注意到她,能跟大師們交流是莫大的肯定。另外,國外的知名展會如巴黎M&O 也有與品牌洽詢獨立參展的事宜,國內亦已敲定三檔個展,但她提醒,機會上門的同時,反而要越沉得住氣,需按照規劃踏實前進,避免三心二意導致自亂陣腳。 針對魂生製器的未來願景,張靚妤則提到:「我很喜歡與人交流,因此後續會發展更多異業合作的企劃。能從其他領域的職人們身上挖掘新靈感是很有趣的事情,也希望藉由我的專業,提供他們更多面向的可能性。」而在創作上,則設立了一年推出一系列的目標,有點像是寫日記般,梳理當年度聚焦的事物,再轉化為陶藝語彙與眾人分享。 今年工作室即將搬遷至新的據點,張靚妤期待成立一支新的團隊,將與東部的基金會合作,給予高齡長者、二度就業婦女和單親媽媽發展管道,將製陶過程拆解成完整流程,並交由他們負責,為社會責任盡一份心,創造共好的產業生態。而工作之餘,也不能忘了當初回到花蓮,想要追尋生活本質的心意,每年都會帶著女兒進行一場「流浪之旅」,為僅此一次的成長時期留下紀錄,家人是張靚妤向前邁進最主要的動力。 好好工作、好好陪伴家人、好好生活,只要盡力活在每個當下,就是最幸福的片刻。 資料及圖片提供」魂生製器 採訪」陳映蓁

Interior 351

當代藝術家江賢二剛結束台東個展,以及限時開放的「江賢二藝術園區」,便馬不停蹄地與藝術園區建築師林友寒、跨界合作的時尚設計師周裕穎投入籌備「無名的繆思INVISIBLE MUSE—江賢二+林友寒+周裕穎 跨界聯展」。 展場照。 展覽以「浪板」作為主角,源於「江賢二藝術園區」建造過程中,從舊畫室所拆除下來的鐵皮浪板外牆。陪伴了他20幾年的浪板,有著風吹日曬雨淋的自然鏽蝕,時間的痕跡令江賢二為之著迷,他撿回差一點就要被丟棄的浪板,創作出全新作品《火與冰 Perish II》(亦為此次展覽的主視覺)。另一方面,浪板更成為這次聯展的繆思,由三位不同領域的專業者進行接力創作。 三位創作者。 重新定義美的視角 為什麼選擇浪板?江賢二提到,他喜歡浪板單純的美,很簡單又有一種規律的詩意。他以半透明浪板為材,透過點墨的方式創作出如海浪、夕陽般的美麗漸層;林友寒創造觀看的視角,從仰望到俯瞰到穿越,浪板畫面如台東的山峰與海平面的結合;周裕穎則將浪板裁剪成禮服,以鐵絲縫製,試圖以「硬」媒材去呈現「柔軟」的質地。 展場照。 他們以完全不同的觀點詮釋浪板,作出美的、造型上的、精神性的回應,誠如江賢二的領會:「藝術家不只要創作美,更要發現美。」聯展名稱的「繆思」二字,是掌管藝術與科學的女神,代表激發靈感的人與事;「無名的」意指在主流之外,或許是未完成的、瑕疵的、廢棄的素材,是那些未被發掘的藝術潛能。 展場照。 本次除展出浪板新作,也有江賢二以清水模灌漿拆卸後的黑板模所創作的《金樽》系列新作、周裕穎於2021年台北時裝週與江賢二跨界合作的《旅人》系列,以及林友寒設計的「江賢二藝術園區」模型。 展場照。 藝術賦予物件新生 藝術創作、建築工地、服裝產業其實都極度「浪費」,過程中會產生許多瑕疵的、丟棄的材料,而這些不完美、「無用的」恰恰是江賢二、林友寒、周裕穎感興趣的,是出於惜物,也是因為在他們眼中,美俯拾皆是;透過他們的「術」轉化成「藝」,給予物品第二生命。 展場照。 而這個有動有靜的活潑展場,出自於師生共同策劃:林友寒與今年才從東海大學建築系畢業的劉和宣,她的加入讓這不只是跨界合作,也是一場跨齡的平等共創,讓每一位創作者彼此交流激盪。 展場細節照。 林友寒提到,在台灣,每人每年丟掉的垃圾量約達428公斤,在這次的展場中,他巧妙融入工地使用過的鷹架、運送作品的氣泡布和棧板等包材、佈展用的釘子、切割道具後的剩材等,用藝術的角度重新詮釋,讓這些「不美的」、「浪費的」東西獲得新生。 無名的繆思INVISIBLE MUSE 日期」2022年12月22日至2023年3月11日 地點」THE 201 ART順天建築.文化.藝術中心 資料及圖片提供」江賢二藝術文化基金會、THE 201 ART順天建築.文化.藝術中心 攝影」丰宇影像 撰文」陳映蓁

Interior 351

在「巴黎國家家具管理處」的支持下,FENDI與梅迪奇別墅羅馬法國學院合作,翻修梅迪奇別墅沙龍,為古蹟煥生新面貌。 此次翻修計劃由FENDI 高級訂製服和女裝藝術總監Kim Jones與配飾和男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi規劃,範圍包括梅迪奇別墅宏偉的Grand Salon等六處沙龍,從中發揮設計創意與現代美學。 梅迪奇別墅具有獨特的建築與裝飾特徵,從文藝復興時期迄今已有數百年歷史,1960年代和1970年代的藝術家Balthus,以及21世紀初的設計師和舞台美學師Richard Peduzzi均曾管理梅迪奇別墅,為別墅美學更添光彩。此次FENDI翻修別墅的願景,是希望突顯當代設計結合歷史傳統的精神,顯現梅迪奇別墅在未來歷史遺產之意義,同時藉由空間讚頌各項精湛工藝。 在 FENDI 建築部門的支援下,Kim Jones與 Silvia Venturini Fendi汲取眾多歷史元素與靈感,色彩成為兩人為梅迪奇別墅翻修專案裡的核心元素。在翻修與重新詮釋沙龍方面,結合了與時裝設計、室內裝修及保護修復相關的系列技能:像是以壁畫原有顏色作為每個房間配色的起點,而特別設計的手工地毯,不僅完全採用回收的法國羊毛製成,亦以豐富的漸變色彩呼應空間調性。 六處歷史悠久的沙龍,有20年的時間未進行重大更動,這次將當代設計風格帶入,並進行重要的修繕工作。FENDI 藝術總監與 FENDI Casa希望為歷史建築與當代設計建立對話,特別與多位設計師攜手合作,選用義大利設計師Chiara Andreatti及法國設計師Noé Duchaufour-Lawrance、Ronan和Erwan Bouroullec,以及Toan Nguyen的家具、家飾作品,為沙龍打造全新形象。 如:Noé Duchaufour-Lawrance以羅馬獨特的形狀和材料作為靈感,傘狀松樹的輪廓出現的Borghese桌子用在Salon des Pensionnaires;而阿皮亞古道(Via Appia Antica)的鋪設路面則成為他特別為Salon de Lecture和Salon Bleu設計桌子的靈感。 Chiara Andreatti 設計的 Virgola 椅子用在Salon Bleu和Salon de Lecture,她為 FENDI Casa設計的Welcome沙發和扶手椅則用在Salon des Pensionnaires中。 由Toan Nguyen設計、FENDI Casa生產的Sandia沙發仿照壁畫的顏色,採用了溫暖的的橙鏽色,是Petit Salon裡最搶眼的主角。由Ronan和Erwan Bouroullec設計,並由Vitra生產的Belleville扶手椅,在梅迪奇別墅的Grand Salon中佔據了最重要的位置。 梅迪奇別墅沙龍的牆面上延續著傳統與當代藝術之間的連結,在歷史古蹟首席建築師Pierre-Antoine Gatier的監督下,修復了梅迪奇別墅Grand Salon裡精緻的裝飾物,Bobin Tradition工作室利用兩年的時間修復了Quattro Stagioni掛毯。 同時,本次翻修案也與巴黎國家家具管理處合作,採用多件主要由女性藝術家創作充滿現代及當代風情的掛毯,像是:Louise Bourgeois、Sheila Hicks、Aurelie Nemours、Alicia Penalba、Sonia Delaunay、Raoul Ubac、Edoardo Chillida及Patrick Corillon的作品,再加上學院收藏的「Indes」系列掛毯和Francesco Salviati的Quattro Stagioni講述四季更迭的掛毯。這些掛毯在Grand Salon中,黑白兩色的作品與古色古香的作品並存,為空間創造出現代畫廊的氛圍。 這次的翻修也與合作夥伴Devialet共同升級了多個沙龍的隔音效果,Devialet運用其在尖端聲音工程方面的專業知識,特別訂製了吸音板,安裝在Grand Salon的掛毯後面,讓參觀者在造訪此地時有更美好的聲音體驗。 FENDI藉由獨家合作關係及各項贊助活動,支持品牌保護藝術遺產的承諾,在整個計畫中再次印證品牌與羅馬這座永恆之城之間歷久彌堅的關係。 資料及圖片提供」FENDI 編輯」Sumile