Interior

350

2022 TID Award 從設計尋求解答

台灣室內設計大獎(Taiwan Interior Design Award, TID Award)作為指標性的設計獎項,從創辦以來為台灣以及亞洲的室內設計領域帶來新氣象。2022年第十五屆台灣室內設計大獎從1月5日開始徵件,經過3個多月的徵件與一連串審慎的評選過程,於6月15日公佈入圍名單,緊接著在7月8日公佈44件TID獎得獎作品,最後在9月23日的頒獎典禮上揭曉眾所期待的金獎、新銳設計師奬以及評審團特別獎的得獎名單。 優質作品為社會帶來正向影響 中華民國室內設計協會理事長趙璽表示,空間設計是改變人類生活、對抗議題最直接且有效的設計方法之一。TID Award就如同今年主視覺上的那道光,鼓勵設計師去尋求下個世代即將面臨的問題,並探尋最好的解答;期望室內設計產業能夠幫助大眾並為環境與世界做出貢獻。同時,向完成每個優秀作品背後辛苦的工作團隊,獻上他的敬意。 TID Award致力在亞太地區持續發掘具有潛力以及優秀的設計作品,鼓勵原創風格、發揚設計精神,也期望透過空間設計為時代發聲。獎項力求創新與突破,今年除了邀請建築、空間的專業人士,還包含藝術、教育、文創等各領域的評審老師,希望跳脫淺層的美感與風格追求,以多元觀點選拔出優秀作品。 胡氏藝術基金會負責人胡朝聖多次擔任TID Award的評審,他觀察到,近年的作品越來越多文化層面的展現,設計師對於社會議題的敏銳度提升,他們將觀察到的問題,透過設計形式來解決,是創造力與在地化的表現。他相信,這也是TID Award不斷持續推動所產生的正向影響力。 本期《室內》介紹本屆TID Award台灣室內設計大獎的金獎、新銳設計師獎以及評審團特別獎的作品,並收錄得獎者感言,作為創作心得的重要回顧。(獲獎名單依據TID Award及CSID官網公佈為準。) 評審團特別獎 國民法官法庭空間改造 本埠設計 / 蔡嘉豪 法庭空間採白色基底,表現出司法新制度的光明與希望,搭配中性色調的木材,營造溫潤、融合且平等的意象。為強化平等與審判交流,審判區透過圓弧形的主法檯,讓所有國民法官均保持良好的視野,並與檢辯雙方席位保持向心規劃,期待更為聚焦且圍塑討論。同時,微弧形的天花透過線條導引,讓視覺集中在審判討論區並凝視於主背牆面的司法意象。 企圖改變一般法庭嚴肅、對立且彼此遠距離的場域感與既定印象,讓新制的國民法官、民眾輕鬆融入且安心參與審判。 得獎感言:作為一個大家不熟悉、嚴肅並具有距離的公共場域,透過設計化解既有對場域的看法,透過材料與空間手段,軟化法庭的剛性,讓冰冷的法庭殿堂,以設計變成溫暖的、理性的共同場域,同時保有該有司法之氣度,轉變迎向民眾,更開心地是藉此有機會讓更多人相信透過設計可以改變環境,透過設計可以打開更多公有空間的可能。 新銳設計師獎 洄游 之一(香港)設計/凌英麒 採用「流動空間」的設計理念,用4條洄游動線將各功能分區並進行串連,希望為屋主打造一個相對開放、自由、流動、不封閉的空間體驗。借用窗洞、軟隔斷、推門等元素,將封閉的牆體變成可以隨意開合、甚至隱藏消失的一個結構,讓不同功能之間形成可互相連接、滲透,由封閉的獨立空間變成可相互連通的場域。 為滿足屋主喜歡的沈靜灰色調,全屋的牆面都運用了水泥漆;尤其在進門玄關處的頂面,沒有過多的裝飾,而是保留了原本建築的鋼筋混凝土,呈現非機械的、自然的質感。 得獎感言:空間展示如果是作為提供展示的襯底,本案試圖透過純粹的材料特質,以空間物件作為回應及呼應歷史建築,以單一引發對內部所有事物的好奇,透過光線、材料、顏色引導看待老廠房作為展示,很榮幸很幸運可以如此純粹的維持設計的初心。 金獎 對角線之家 永哲制作 / 林天永 張哲毓 「一道18公尺長的對角線光帶,劃過長20公尺、寬6公尺的長型平面。傾斜15度的斜角方向成為新的空間秩序,與既有樑柱正交系統產生出的餘角,形成家人分享陽光、空氣與交換心情的角落。」 為了表達對角線與垂直水平兩種空間型態的關係,斜牆與既有牆面的交界處,設置玻璃進行阻隔,鞏固私密性,亦能產生間接的互動;兩種空間秩序的重疊並置,在平面上產生多重回字型動線,讓身體知覺在不同空間產生相互重疊的機會。 得獎感言:我們相信,空間型態具有擾動空間計畫之能力,反之亦然!兩者互相影響,讓習以為常的空間經驗得到解放,脫離約定俗成,進而讓建築獲得自由!感謝2022 TID Award評審團的看見與鼓勵!更要謝謝相信永哲制作的業主! 台北8坪兩房小宅 蟲點子創意設計 / 鄭明輝 在8坪的空間內,規劃出舒適又不壓迫的兩個房間。將空間切分為二,客廳與房間藉抬高地板界定,附屬空間的廚房、衛浴、工作陽台則整合在一邊。 精簡使用面積後,盡量將開放空間讓給客廳,將收納規劃在抬高的地板下方;而第二個房間則利用拉門與更衣室整合,平時床墊可以收折在櫃內,拉門滑開後讓客廳更加通透寬敞;闔上拉門可以作為父母偶爾來訪的休息空間,每個空間機能在這8坪的面積裡,都是剛剛好的存在。 得獎感言:謝謝評審的肯定,以及蟲點子團隊跟工班的努力,還有業主的信任。我覺得比賽有沒有得獎這件事情,不一定是為了拿到更多案子,最重要的是藉由比賽檢視自己是否成長,可以透過比賽中看見世界設計的趨勢,或是更深層的脈絡,這些不管有沒有得獎都是我們成長養分。最後還是要謝謝TID的肯定,讓我也能繼續保有設計的熱忱! store by .jpg 室內設計 廣州市五加二裝飾設計有限公司 / 易永強 本案選址有別於以往設點於繁華鬧市、服務白領群體的快餐式門店,是主理人對社區門店的一種情懷和拓寬客群類型的嘗試。 設計意圖在滿足品牌自身調性的連續的同時,用理性的設計語言保留空間給人的純粹感受。以距離作為標尺,講述使用情景中咖啡師和顧客、熟人與熟人、街坊之間、陌生人之間,與景色和陽光產生的實質互動,並且通過材質的冷與暖去回應所產生的心情。最終回歸到.jpg咖啡從製作到被品嚐所傳遞的價值。 得獎感言:感謝TID Award給予我們這份殊榮。store by.jpg咖啡品牌室內設計是一個商業項目。在商業項目的設計賦能上,5+2.studio希望通過關注消費者對新消費場景體驗的需求,設計能對應場域屬性的美學空間。設計賦能是消費者與商家共贏的過程,產品設計賦能與產品升級亦是如此。 裊渺蜂巢 覺知造所室內裝修有限公司 / 胡廷璋 Bar PUN以五感媒合空間情境,將品牌精神空間化,放大品飲儀式的體驗與感受。空間以纖維紙與六角鐵網環繞,營造炊煙裊裊的皺褶意象,再現燃香風景。 擷取蜂巢單元符號六邊形元素,解構調酒流程;序列化六角吧台,縮短客席距離並增進交流互動。而檯面的跨板設計,會隨季節酒單更變操作位置,實現形隨機能而生的設計理念。燈光結合聲音回饋系統,令光巢隨音樂節拍、人的對談、器皿碰撞,改變環境光頻強弱;兩頭鏡面的倒映與延伸,將領人置身於裊渺蜂巢裡。 得獎感言:設計師的工作,或許說所有的工作,本質上都是在湊成人與人之間的連結,並在這當中串連出令人心動的願景與畫面。限制作品尺度的從來不是基地條件,而是夢能做的多深多遠。感謝TID評審們傳遞的這份肯定。讓所有參予其中的人與夥伴,在對的地方被看見,夢想成真,自我實現。 畬室法式巧克力甜點創作 仍然創作室內裝修設計有限公司 / 蔡君微 謝欣慧 用「溫度和幸福感受」形塑了品牌精神。在形似半剖開的巧克力殼之間醞釀味蕾、視覺、氣味及觸覺的 體驗。重視人與人的真摯互動,場域中央的環形櫃檯自中心對外發散,開放式的區域分配,確保每個視角位置與核心區,擁有近乎同樣的適切距離,並接收到等量的溫度傳遞和熱忱服務。 空間裡隱藏了一些代表性的幾何線條,從露臺曲度踏階到牆面薄殼曲線至材質運用,透過行進移動的過程、不同視覺角度,經由拆解與重疊,解離後的重新定義,挖掘不同的幾何層次之美。 得獎感言:此案將抽象而浪漫的風味具象化,期待藉由設計觸發饕客舌尖最美的悸動。我們相信空間形塑是有靈魂的,在每個設計中挖掘空間性格,審視反思中找到最適切的解答,感謝TID的肯定讓我們能更加堅定信念,仍然創作美好。 菸·葉·廠 本埠設計 / 蔡嘉豪 黃思瑋 試圖維持及保存既有空間架構,尋找空間空隙、置入閱讀新舊載體的展示可能。以金屬為主軸,在不同空間角落及角度閱讀既有紋理與知識傳遞。 實驗室由老窗口穿越走廊,透過金屬框架與折板,微光線導引視覺框列舊物件與菸葉展示;除骨加工區外便利無障礙行走的廊道,金屬桁架、擴張網和民眾是舊建築的新表情,透過反射倒映暗示老設備與外立面的關係;複燻機旁,光線與金屬的形體及構架,讓泛黃色彩漫射,導引閱讀前方的山形牆與巨大機械的層次及敘述舊故事。 得獎感言:空間展示如果是作為提供展示的襯底,本案試圖透過純粹的材料特質,以空間物件作為回應及呼應歷史建築,以單一引發對內部所有事物的好奇,透過光線、材 料、顏色引導看待老廠房作為展示,很榮幸很幸運可以如此純粹的維持設計的初心。 光 · 落在你臉上 CHIEN建築事務所/簡彰慶 懸掛式幻彩壓克力,起到引導與劃分空間的功能,透過該材料,將不同空間所滲透出來的光進行不可計畫地加工,協同人流經過的影,變成一場炫彩朦朧的光影遊戲,展現虛實關係。 人影的流動,加上光影幻化覆蓋,創造多元化藝術氛圍,為光線的存在錦上添花,同時神秘富有趣味。光線幻化,非傳統展廳直白的陳列方式,通過情景模擬,劃分屬性空間,打散功能性,引入觀眾,以藝術和沈浸的方式強調身臨其境的體驗感,層層遞進品牌故事與核心。 得獎感言:此案「擷光取影」擷取光的型態,以提煉過濾後的光線及色影,及光、影具體可見而虛無穿透的本質,作為空間表現的主要元素。再「由外而內」提取設計議題背後的本質元素,轉化,進而系統化應用。最後「由內而外」以空間結構為核心,減少無謂裝飾形式,讓本質元素的應用型態作為設計表現。 資料及圖片提供」中華民國室內設計協會CSID、本屆獲獎各大事務所 撰文」歐陽青昀

Interior 350

2022亞太區室內設計大獎(APIDA)從今年4月開始徵件,在歷經1個多月的評選與討論後,於10月19日在香港大館舉行頒獎典禮、公佈獲獎名單,表揚和鼓勵傑出的室內設計作品以及設計師。 今年是亞太區室內設計大獎(APIDA)的30周年,頒獎典禮採線上線下同步進行,希望讓大眾一同見證30周年的里程碑。而主辦單位香港室內設計協會 (HKIDA)也提到,亞太區室內設計大獎(APIDA)過去30年來備受業界認可,不僅是許多年輕設計師以及頂尖室內設計品牌的指標,更已成為著名的室內設計大獎之一;獎項自創辦以來旨在表揚傑出的室內設計作品和設計師,同時希望提高業界的專業水準和操守。 本屆設立11個不同類別的獎項,包含用餐空間、酒店空間、設施及展覽空間、公共機構空間、休閒及娛樂空間、居住空間、小型居住空間、樣板空間、購物空間、工作空間以及學生作品。評審團集結國內外的室內設計大師,包括 Mr. Chi Wing Lo, DIMENSIONE CHI WING LO;Ms. Geraldine Maher MDIA, Maher Design;Mr. Graeme Brooker, The Royal College of Art;Ms. Jessica Ma, Designwire;Mr. Steve Leung, Steve Leung Design Group Ltd.;Ms. Sylvia Leydecker, Interior Architect Dipl.-Eng. Bdia. AKG.,並分別以原創性、功能性、空間計畫性以及美觀性四大面向作為評選標準。 今年大會收到近600件來自不同地區的投稿作品,包括香港、中國、台灣、日本、新加坡、馬來西亞、印尼、澳洲等地區,最終選出年度大獎、評審之選及11個類別的金獎和優異獎得主。作為指標性的室內設計大獎,協會表示,今後依然會秉持著目標、繼續不懈地推動室內設計的流行發展與趨勢。(得獎名單請參考亞太區室內設計大獎網站:https://www.apida.hk/) 年度大獎暨工作空間金獎 觀博衛浴總部及展廳 裡與外創意 在尊重原有建築的結構與肌理基礎上,將工業遺跡轉變為展示場所,賦予老建築新的生命,1樓為衛浴的美學空間以及情景展示區,2樓則規劃為企業的辦公室。設計團隊在建築內部用極簡的體塊構築出抽象的山體,上下兩層相互滲透、模糊樓層邊界,透過行走過程獲得豐富的觀遊體驗,描繪「只緣身在此山中」的詩意意象,形成一個具有東方審美 趣味的空間。 居住空間金獎 克制的瘋狂 古月空間設計工作室 追求自然的不完美之美。空間避免運用過多的色彩,以天 然的材料打造出簡約克制的美學空間,不過度依賴裝飾和材料,在不完美中尋找「美」;展現克制、自然、純樸,欣賞不完美之美與時間留下的痕跡,追求自身的寧靜與自在。 期望屋主學會接受不可避免的事,去欣賞宇宙的秩序、物質的貧乏和精神的富足。 小型居住空間金獎 重覓 山外工作室有限公司 曾長年旅居日本的退休夫婦,總會回憶起那些年在日式旅館的住宿體驗,而當他們步入熟齡階段時,開始考量人生的後半生活。空間融合傳統日式風格,地台鋪設蘆葦編織的榻榻米,在草蓆上席地而坐即能享受慵懶時光;一邊泡澡、一邊欣賞窗外風景,打造猶如置身日本的旅居體驗。透過空間讓居住者重拾旅遊度假的恬意,並展開後半人生的生活。 酒店空間金獎 深圳南山科技園希爾頓歡朋酒店 加設計 酒店坐落在深圳高新技術產業園中心,透過提煉大灣區和深圳歡樂繽紛的生活場景,集合舞台道具和光影佈景構建空間故事。設計延伸自劇院的經典元素,捕捉劇場戲劇性的場景氛圍,演繹一個戲劇化的酒店生活空間,企圖引導賓客進入並以美好隱喻誘發出能引起共鳴的居住體驗。 用餐空間金獎 丘末茶研所 - 年輕的茶飲空間 杭州山地土壤室内有限公司 設計團隊察覺現代休閒飲品多以咖啡、奶茶以及輕型酒飲為主,咖啡以及其他新型飲品的竄起,迅速填滿了大眾的日常生活。而茶飲作為中國的傳統飲品,除了飲用品嚐,更具有觀賞價值;在觀其本質後,設計團隊期望透過空間、坐區的氛圍,茶具、茶道的藝術美學與品茗體驗,讓茶飲更能融於生活之中。 購物空間金獎 ANBONG HOME 塗料展廳 艾克建築設計 如何讓原來深邃場地的壓抑感變得透氣舒展,是空間改造的主要挑戰。 因基地空間細長,設計團隊將前半部分切分為二,製造出先抑後揚、以小見大的空間效果,創造了內向型的空 間和開放性的擴展場域,這也是設計團隊用西方的設計秩序來建立東方空間情緒與哲學的實踐。 休閒及娛樂空間金獎 臻間 深圳市朗聯空間藝術顧問有限公司 此作致力於搭建環境與人文的連繫, 借空間的力量緩解都市的壓抑與不安,讓人們在繁忙的都市生活裡返璞歸真、 漸入佳境。以建築語言表現人們崇尚本真、回歸生活本質的情感追求,於無形之中呈現出自然、恬靜、含蓄的藝術狀態。設計師以人的感受為出發、以空間寄情並以本真的態度來詮釋生活的本質,實現人與空間的一致性。 公共機構空間金獎 河源保利生態城•星空小鎮 廣州共生形態設計 此作位於廣東河源萬綠湖畔,為河源市圖書館的分館。空間以星辰為靈感,聚集自然與人文資源打造公共綠地以及社區的「全齡化山水生活悅享圈」。室內的拱頂結構,引入自然採光,天窗則匯聚了立面線條,成就一種形而上的仰望視覺;而大廳的色彩純粹,流線猶如星雲,輕盈柔和。會所則以暗色系為基調,透過不同維度的鏡面設計,產生深邃的視覺體驗。 設施及展覽空間金獎 遠洋長江樽(武漢 museum 國際無界藝術館) 水相設計有限公司 里分之於武漢,恰如胡同之 於北京,是城市無法割捨的文 化頁籤。在包容今昔、東西文 化的武漢江灘,水相設計以現 代語彙再現里分風貌,擷取傳 統合院水平伸展的調性,及西 方建築向上爬升的姿態,拆 解、打亂水平與垂直的向度, 重新拼組後,突顯出里巷關係 的當代場域。 樣板空間金獎 OHV 932 設計事務所 此作是在疫情盛行期間發想的設計,以育有學齡前兒童的年輕夫婦為客群設定,打造適合一家四口的三房樣板屋。設計旨在幫助加強家庭內部的連繫,同時為每個人提供工作、娛樂和成長所需的空間;共享空間採用開放式設計,包含休閒、飲食與工作機能,讓父母可以隨時關注孩童的動態。 學生組金獎 The University of Hong Kong - Yeung Hau Yin, Wilson Retreat Centre 此作是一個試圖透過建築,創造人類之間「化學反應」的場所。設計團隊認為「人」是建築的 基本要素,不僅要滿足人們的需求,還要與人們進行從身體到精神的交流;是建築師透過空間、氣息和情感與人對話的一種方式。「人類塑造建築,建築塑造人」這兩個元素如何在建築設計中如何取得平衡是最重要的事情。 資料及圖片提供」香港室內設計協會HKIDA 編輯」歐陽青昀

Interior 350

一年一度備受關注的金點設計獎(Golden Pin Design Award)已於日前公布標章得主名單,今年共有118件作品入圍「金點設計獎年度最佳設計獎」,同時也將頒發兩項「年度特別獎」,表彰在循環設計及社會設計表現傑出的作品;預計於12月2日的頒獎典禮揭曉最終得獎結果。而《室內》雜誌作為金點設計獎官方媒體合作夥伴,也將帶來連續三期的深度報導。 本期報導將介紹以「Corner長凳」榮獲金點標章的台灣家具設計品牌「Tomood土與木之間」,主理人郭良旗(Roger Guo)嘗試以手作溫度和精細工藝,向消費者傳遞木材擁有的豐富紋理,以及與土地連結的生命力;此外,他亦致力推廣台灣國產材,期待更多家庭體會受台灣在地木材的獨特韻味。《室內》雜誌特別造訪Roger的工作室,請他與讀者分享創業過程的點滴,以及對木材、家具和設計三方面的見解。 Tomood土與木之間 / 郭良旗Roger Guo Tomood土與木之間,是台灣家具設計品牌,期待透過設計的力量,勾勒美好的生活樣貌。近年致力於發展家具與生活用品的設計,特別選用天然且有溫度的國產樹種,彰顯材料沉靜樸實的美;重視使用者的舒適度,手工打造簡約、溫馨且高品質的家具及器物,從設計到生產皆來自台灣,希望藉此傳達台灣的工藝之美。 品牌參與過2022 Maison & Object Paris法國巴黎國際家飾用品展、2022台灣文博會、2022新北SDGs創客季、2022台灣工坊家具-木質生活展、2021銀合歡家具設計大賽作品展等盛會;亦榮獲金點設計獎、2022台灣綠工藝Taiwan Green Craft入選、OTOP產品設計獎(入圍決審)、銀合歡家具設計大賽佳作等獎項肯定。 台灣的工藝技術,一向聞名於世。不論是木藝、籐業或其他技藝,都曾有過輝煌的歷史,時至今日,亦有一群在地職人隱身於城市角落,以不張揚的態度,默默守護、傳承技法和溫度。不過,在時代巨輪的轉動下,工藝傳統還是遭遇了日漸凋零的困境,如何讓這些工藝在現代社會中找到新的起點,重新回到世人眼中?「設計」,或許是解決窘況的一帖良藥。 「Tomood土與木之間」於2021年文博會的攤位。透過大大小小的參展機會,向大眾推廣品牌及國產材的魅力。 近年來,台灣越來越多年輕設計者,憑藉著對土地和家鄉的熱愛,期以符合現代的美學觀點,積極投入、重塑傳統工藝的多元面向,而Roger創立的「Tomood土與木之間」,更含納了他對台灣國產木料的關注和理解,他期待在地材料能走進每個生活空間中,讓材料、工藝和人,共築更多的可能性。 作品製作過程,現階段品牌所有商品皆為設計師手工打造。 Roger自述幼時居住於山上,算是個「山裡來的孩子」,從小接觸森林,很喜歡樹木富含的溫潤質感和獨特香味,就算長大成人,每每聞到木頭香氣,就彷彿回到小時候寬廣無際的山林中,能夠感受身心的舒暢;與木作家具相遇的起點,則是大學時期受到「國家級匠師」黃俊傑老師啟蒙,首次接觸木藝的Roger,不僅開拓了對木材的進一步理解,這段歷程也讓他確信了自己未來的發展方向:從事家具設計。 用國產材料,製作屬於台灣的家具 畢業後,他便按照預期進入家具與生活用品產業,並在美國家具電商品牌擔任設計主管一職,長期設計適合外國市場的品項,令他不禁萌生一股想法:「台灣家具曾享譽國際,70年代曾有『家具王國』的美名,但隨著代工業由盛轉衰,目前台灣充斥著國外進口的家具,款式也多以歐美風格為主流。那什麼才是屬於台灣本土的家具呢?」 Roger企圖發展台灣風格的家具品牌,並挖掘國產材的更多可能性。 熱愛挑戰和創新的Roger,為了找出台灣家具的特色,便利用工作閒暇時間進修,學習「榫接」工法,透過了解、接觸傳統技法,企圖探索新的創意和切入思維;2017年時,恰巧碰上林務局開始推廣台灣國產木料,他訝異於台灣擁有如此豐富的生態,各有特性的樹種開啟他走入山林的契機,也在多方嘗試下,最後利用異材質的籐編結合國產材,設計出第一張椅凳作品,在經過競賽和展覽的洗禮下,收穫了來自各方的好評,遂開始研發一系列的家具產品,也就是品牌元老級的Corner系列,並於2021年的台灣文博會正式對外發表,憑藉國產材和天然籐編技術,打造出充滿台灣風格的設計家具。 衷於本質,強調素材的原有面貌 品牌名稱中的「土與木」,意指「本質」。Roger提到,土和木能拼組成「本」字,象徵著他喜愛物體和材料本質的初衷,因此品牌的核心概念正是強調天然素材的原始樣貌,所有品項製作完成後僅簡單塗抹保護漆,避免過多的人為加工或表面處理,藉此突顯國產樹種既有的溫潤手感和多元紋理;而木材生長於台灣,不僅更能適應這塊土地潮濕悶熱的氣候,亦可省去長途的運輸耗能,進而達到節能減碳、保護環境的目的。 設計師嘗試以雙手的力量,創造每件富含溫度和自然肌理的作品。 作為環保且可再生的天然資源,Roger期待透過雙手的力量與溫度,打造簡約、溫馨且高品質的木製家具和器物,成為日常起居空間中的靈魂要角;每件產品皆來自他對美好生活的爬梳和想像,構築舒適怡然的生活景致之餘,同時也默默傳遞木材的自然生命力,更嘗試述說蘊藏於家具形體上,屬於台灣的文化軌跡及技藝價值。 設計師手繪圖。 Roger進一步說道,國產木材的紋路特別,且色澤上較為多變,不過,木材來源相對不穩定,疏伐木徑小且有節,消費者的認知理解也較為薄弱。現有國產材多為小徑木和林業疏伐木,可以藉由創新的設計思維探索最適合的比例及工法,來突顯材料具備的特色,Roger擅長以複合材質和不同於過往的製造方式,翻轉劣勢使其成為獨一無二的亮點,例如杉類較為輕軟,可透過結構來強調它的輕量感,而簡潔的造型亦可彰顯杉類的豐潤色彩與花紋。 以手工壓籐技術製作的實木籐編收納盒。 另一方面,實木家具經常面臨的變形、軟材碰撞等問題,Roger則強調,木頭是會呼吸的素材,需順著它的脾氣和習性,以不同的製作技術呈現,而過程中的乾燥、表面塗裝等細節,更是不能馬虎的環節,成品才能因應台灣的天氣型態,長久陪伴消費者。 用雙手實踐腦海畫面 設計是一門很廣泛的領域,除了本身的知識,更多的是日常生活的體驗和積累。Roger提到,他不會為了設計而刻意去尋找靈感,但平時已養成良好的閱讀習慣,吸收國內外包含建築、室內設計、服裝或藝術等範疇的資訊、趨勢和技術,也非常喜歡觀察日常生活周遭的小細節,並會將每次迸發的靈感記錄下來,這些看似隨筆、隨興的思緒,都可能在某個時刻串成概念的起源,他很享受這種靈光乍現的感受,也因為熱愛挑戰、挖掘新知的個性,讓他得以時刻保持著創作的熱忱而不顯倦怠。 製作每個品項前,皆會再三剖析結構細節,並不停試驗。 目前「Tomood土與木之間」的所有商品皆採耗時耗力的手工模式打造,Roger笑稱現在是「做不及賣」的情況,但當初之所以自立門戶,就是希望所有的家具器物,從設計到生產,甚至是販售都能完全掌握在自己手上,唯有這樣才能隨時從各個角度和面向進行修正微調,並鞭策自己不停歇地追求更精細的製造技術,讓商品的品質、價格最佳化。 消費者可依居家裝潢風格,選擇中意的木種。 雙手的溫度,賦予物品更細膩的質感,亦可因應需求挑選喜愛的木種、訂製專屬造型或特定尺寸,藉此顯現消費者的個人品味,設計者也能在每次的銷售過程中更貼近市場需求,提供更高端的客製化服務。 有台灣溫度的特色作品 此次榮獲金點設計獎標章的「Corner長凳」,設計概念取自台灣早期常見的實木與籐製椅凳,設計師透過異材質的結合,重新演繹舊時記憶,並以輕盈、圓潤、極簡的造型,使其適切融入現代的居家風格中。 此次獲得金點設計獎標章的「Corner長凳」。模組化零件的運用,可滿足單人至3人座的需求。 椅面使用高品質且天然的籐材製作,具高延展性又十分輕量,網狀結構適合台灣海島型悶濕氣候,相較木材質坐墊更能達到透氣涼爽的效果;烏目籐編技法習自台灣老職人,強度更能符合載重需求,無金屬釘的壓籐技術更可利用籐芯卡扣固定住木材和籐編,提供了未來維修的便利性。 椅面選用高品質的籐材,透氣涼爽且承重效果佳,適合悶熱潮濕的台灣。 簡約線條和大R角的椅腳設計,不僅使結構更為穩固,也突顯了木材的紋理和溫潤度。 考量到國產木材輕軟、色澤豐富等特性,Corner長凳的簡潔線條和大R角的椅腳設計,增顯其特殊紋理和木頭細潤的質地,所有結構皆以傳統的榫接技法,並加厚內部結構板材,拉長使用年限;此外,模組化零件的設計,僅需3至4個零部件即可製成單人至3人座,若日後導入量化生產,也能依市場屬性調整並客製。 「Arch Table」是品牌的生力軍。以木材和金屬等複合元素搭組,賦予家具更多變的表情。 而最新推出的「Arch Table」,雕塑感外型採用國產材和金屬製成,融合不同材料,並放大所有細節特徵,使其成為一組可高低搭配或單獨使用的多用途邊桌,輕巧的體積和精緻的造型,能夠與各式沙發、單椅或床頭相互呼應,圓潤弧線亦能渲染出和暖的居家氛圍。 實木籐編收納盒與籐編托盤。 至於人氣品項「實木籐編收納盒」同樣以國產木搭配傳統籐編工藝,木框部分擷取紋路與木節位置,平衡視覺之餘又能顯露木材特色,平整的接合邊緣以及手工壓籐技術亦強化了質感,共有3種尺寸以符合不同空間、機能的使用需求。 上述作品皆於日前代表台灣前往法國參加2022巴黎時尚家居設計展(Maison & Objet Paris),用台灣的材料,述說屬於台灣這塊土地的點滴故事。 成就感,是創業里程中最大的鼓舞 台灣木料的豐富花紋和芳香氣味予人十分深刻的印象,參展時常常接收來自消費者的回饋,他們驚豔於國產材複雜花俏的紋理,卻能藉由設計呈現其優雅簡約的一面,也因此,「成就感」是Roger最大的收穫,看到消費者喜愛商品並開心地使用著,是他努力堅持的最大動力。 參與2022年文博會。利用商品構築居家情境,使人更能體會木作家具的美好。 Roger還說道,創業是非常艱辛且困難的挑戰,尤其是品牌剛成立時,即遭遇新冠疫情攪局,需要針對營運狀況不斷彈性調整,不過,他依舊認為自己很幸運,遇到很多好機緣,也有許多貴人的協助,才能撐過那艱辛的一段路。 「Arch Table」的製作過程。此為前期比例草模。 針對品牌日後的發展願景,首要規劃是努力開發新商品,優化品牌營運,不論是庫存、通路或人才培育等,仍有許多難題需克服。放眼未來,Roger希望建立屬於台灣的家具風格,進而扶植國內林木產業,帶動生產量和產業鏈,並加強與不同領域的鏈結跟合作,讓國內外更多人喜愛並認可台灣的家具設計。 嚴選天然質材,在自然採光照射下更襯托器物的韻致。 在台灣發展家具事業實屬不易,必須時刻調度策略才能向前推進,因此他也建議有意願創立品牌或是從事設計相關產業的有志之士,要善用有限的資源且多方嘗試,最重要的是要不斷腦力激盪,進行創意發想,從而找出品牌專屬的獨特性,才有可能站穩腳步、踏實邁進。 資料及圖片提供」Tomood土與木之間 採訪」陳映蓁

Interior 350

簡嘉儀設計師說道,如何在有限的空間內滿足屋主對於機能與收納的需求,是此案最大的挑戰。 藉弧形線條串連空間。 《湛湛安居》坐落在繁華的台北市中心,是一個3米與4.2米錯層的複合式空間,在平面僅有10坪左右的場域裡,需佈置客餐廳、臥室、更衣間與四件式衛浴;為此,簡嘉儀藉弧形線條串連,利用迴旋動線連結平面、擴展垂直向度,形成一股優雅的流暢美學。 利用迴旋動線連結平面、擴展垂直向度,形成一股優雅的流暢美學。 開展空間的弧形樓梯 在小型的夾層空間中,大多數的人會將樓梯視為一個機能性量體,為了弱化視覺感受,規劃在電視牆後方或是窄小幽暗的角落,藉視線的遮擋隱藏其龐大體積;但簡嘉儀卻選擇把光線最好的位置留給了樓梯,並以其作為空間主體、展開設計。 以樓梯作為空間主體、展開設計。 將封閉的樓梯打開後,寬闊的梯間讓屋主能自在上下穿堂而不狹促,搭配挑空設計,避免走動時的碰撞問題,同時減緩樓高形成的壓迫視感;而富有建築美學、通透結構的梯身,也將窗外採光更好的引進公領域的客餐廳之中。 富有建築美學、通透結構的樓梯。 樓梯的弧形元素也延伸至客廳的電視牆與沙發背牆。電視牆透過斜側設計,拉長與沙發間的距離,減少觀看時的壓迫感;而沙發背牆的弧形則柔和視覺並作為串連場域的中介。 將窗外採光更好的引進公領域的客餐廳之中。 滿富機能的夾層空間 夾層樓面依照機能規劃布局。上方佈置臥室空間,以溫潤的木材搭配床頭繃布,營造舒心的休憩氛圍,並利用樑柱結構的畸零空間隱藏管道線路以及設置簡單的收納矮櫃,將空間最大化利用。 夾層上方規劃臥室空間。 溫潤木材搭配床頭繃布,營造舒心的休憩氛圍。 更衣間與衛浴則整合在樓梯下方。為了滿足屋主對於更衣梳妝的夢想,設計師放大原本的衛浴空間,將洗手台移置外面並與化妝桌結合,搭配衣櫃、層板與金屬吊桿等,多元收納形式。 更衣間與衛浴整合在樓梯下方。 考量採光,空間內的所有門片以及部分隔間選用具穿透性的透明玻璃作為材料,讓室外採光以及間接光線能更自在穿梭。 門片以及部分隔間選用透明玻璃維持空間的穿透性。 簡約的一致性 藉弧形線條串起居室,讓規矩方正的空間產生自在盤旋的動線。因空間的侷促,家中每個端景都顯得微小而珍貴,所以設計師將機能融合設計美學,完整每一個視覺焦點。 玄關收納櫃與餐廚櫃的串連。 玄關收納櫃與L型餐廚櫃連結成大片視覺,屏風的石再與廚房的水磨石塊相連,而橢圓形餐桌、圓弧沙發又與弧形階梯接連,產生連綿不斷的視覺效果。 玄關屏風以石材點綴。 全作選用暖白色調鋪蓋空間,以塗料作為主體,櫃體、家具與軟裝擺設皆選用淡雅色彩相互呼應,令空間元素更顯簡單俐落,藉以放大空間的視覺感受。 水磨石化為餐廚空間的視覺焦點。 湛湛安居 設 計 者」 和和設計有限公司 /簡嘉儀 參 與 者」 鄭羿吟 攝 影 者」 Hey!Cheese 資料及圖片提供」和和設計 採訪」歐陽青昀

Interior 349

提及「結構」一詞,你會想到什麼?是化學之鏈結的分子結構?是電腦科學中儲存、組織數據的方式?抑或是階級組織形成的等級結構? 對於建築師、工程師以及設計師來說,「結構」一詞的定義為「任何以荷重為目標的物質組合」,它涉及承載重量、力學與安全等範疇;幾乎所有的動植物與人造物,都需要承受一定程度的力學力而不損壞,因此幾乎所有的東西都有某種結構。建築橋樑的倒塌、汽車飛機的解體,雖然工程結構是一門深奧又乏味的科學,但卻與我們的生活習習相關。 詹姆斯.愛德華.戈登是材料科學和生物力學研究領域先驅 (James Edward Gordon)其1978年出版的結構之書:從自然物到人造物,萬物成形與屹立不搖的永恆祕密(Structures: Or Why Things Don't Fall Down)對於結構和材料有著深遠的影響。 本書以通俗的方式,說明撐起世界萬物的各種基本原理。不論是建築物、動物軀體、飛機或蛋殼,作者用風趣的文字、逗趣的主題,讓讀者深入了解人類和大自然創造各種物體的原理。將專業術語以清晰直白的用語解釋,如應力、應變、扭力、斷裂、壓縮等基本概念與運作原理。不單是一般大眾,專業建築師和工程師也能從中獲益。 精彩內容搶先看 拱 拱雖然沒有石造建造法那麼古老,但仍然相當古老。我們發現古代的埃及和美索不達米亞都有完善的磚製圓拱建築,而且可以追溯到約公元前三千六百年。石拱的發展可能有別於或獨立於疊澀法(corbelling),亦即將石造一塊接著一塊從兩側疊起,一直疊到在中間相遇。邁錫尼文明古城提林斯(Tiryns)城牆底下的地窖——荷馬在詩作裡讚嘆的時候,它們已經相當古老了——就是採用疊澀法建造拱頂(照片五)。這些巨大城牆的暗門(照片六),可以說是用疊澀法衍生出來的,興建的年代可能在公元前一千八百年以前。 提林斯古堡的疊澀法拱頂(公元前1800年左右)。在真拱出現以前,先有疊澀法的拱和拱頂。 不過,用疊澀法或半疊澀法製造的拱,像提林斯的城門相當粗糙。古人很快就發展出另一種造法,將拱的磚塊或石頭稍稍弄成楔形的拱石(voussoir)。圖十三標示出傳統拱的各個部位。 拱頂的拱石稱作「拱頂石」,有時會做得比其他拱石大。詩人、政客和其他不懂相關學問的人會賦予拱頂石各種象徵意義,但它的功能其實和其他拱石完全一樣,假如有差異,也只是裝飾性質而已。 提林斯古城的半疊澀法暗門。荷馬讚嘆這些城牆時,城牆早已十分古老。 拱在結構上的作用是支撐由上而下的荷載,將荷載轉變成橫向的推力,並讓這個推力沿著拱圈跑,讓拱石彼此相互推擠,拱石當然會再推擠橋台。只需要用常理,就能理解這整個過程(圖十四)。 拱圈由拱石形成,作用有如一面弧形的牆,因此每個接合處的壓縮負荷也能用相同的推力線表示,此時推力線會大致沿著拱圈呈現弧形。下一章會再探討拱內的推力線,我們暫且先知道這裡有推力線即可。還有一點和牆壁一樣,我們可以假定拱石不會彼此滑動,而且接合無法承受拉力。 拱石接合處的行為方式,有如牆壁裡每塊石頭之間的接合處:假如推力線超過「中間三等分」,裂縫就會出現;假如推力線到達接合的邊緣,也就是拱圈的邊緣,就會出現「鉸」。但此時拱就和平庸無奇的牆不同了:牆這時會倒塌,但拱不會。如圖十五所示,一個拱即使最多出現三個鉸,都不會發生太嚴重的事。事實上,許多現代拱橋甚至會刻意蓋成三鉸拱,以便有熱脹冷縮的空間。 假如我們真的想要這座橋倒下來,就需要弄出四個鉸,讓拱形成有如三環相連的長鏈,因此可以折疊起來,導致整座橋倒塌(圖十六)。順便一提,正因為如此,假如想要炸毀一座橋,不論用意是好是壞,炸藥放在「三等分點」附近最好。若要這樣做,通常需要從橋的路面往下挖掘,將炸藥放置在拱圈的頂端。這需要花時間才能做到,因此軍隊撒退時往往來不及確實毀掉橋梁。 從以上種種情況,我們看得出來拱非常穩定,不會輕易因為基礎移動而受影響。假如基礎發生了讓人察覺得到的移動,牆很可能會倒塌,但拱不太會受影響,而且我們經常可以看到變形的拱。舉例來說,劍橋大學學院後園(The Backs of Cambridge)的克萊爾學院橋(照片七)因為橋台移動,導致橋的中間明顯扭曲,但這座橋已經這樣扭曲非常久,因此相當安全。同理,拱相當耐地震和其他摧殘,像是現代的車流。 讓真拱倒下來非常困難。劍橋大學克萊爾學院橋的基礎早已移動,拱已經變形,但橋本身安全無虞。 整體來說,我們的老祖宗會對拱成癮並不意外,因為即使你的數學全部算錯(或者根本什麼都沒算),或甚至基礎全部陷入泥沼裡——英國有好幾座大教堂便是如此,它們八成還是會繼續矗立著。(Text copyright c J. E. Gordon 1978 繁體中文版由臉譜出版發行) 資料及圖片提供」臉譜出版 編輯」歐陽青昀

Interior 349

2022台灣建築獎日前揭曉得獎名單,由橫山書法館榮獲首獎;巨大集團全球營運總部、台灣基督長老教會─德光教會、臺北表演藝術中心以及臺南市美術館二館榮獲佳作。 今年共有215件作品參選,評審團在10月的初選選出共10件入圍作品,並於10月29至31日進行實地勘查後,進行決選會議。 評審團表示,由於今年入圍作品在基地條件、建築類型、規模大小、國際合作等屬性皆大不相同,難以單一標準評斷高下,為力求獎項公正客觀,評審委員們在評選之前先進行共識討論,最後決議以 「設計創意」為評選重點,綜合考量作品能否反應主體特性、創意突破、人文關懷、社會貢獻、執行能力、施工品質等,在激盪與熱烈討論後,最終決選出2022的台灣建築獎的得獎名單。 最終選出一件首獎及四件佳作,其中「橫山書法 藝術館」的建築師年紀雖輕,作品卻能同時展現隽永中有淡淡驚喜的兩種張 力,為喧囂的時代帶來安定的力量,奪得今年建築獎首獎。 首獎 橫山書法館/潘天壹建築師事務所 位在桃園大園的橫山書法館與埤塘為鄰,擁有得天獨厚的自然景觀,建築師以篆刻硯石為意象,將五個硯石內斂而分散的放置在埤塘旁邊,形成流動的書寫地景。 評審認為本案利用東方的合院概念,塑造現代園林遊園式觀瞻,將書法的意境,用建築表現出來,殊為不易;設計概念的落實及轉譯能力十分優秀,且專業團隊緊密配合,整合性高。整體呈現安靜、平和、穩健,有驚奇但不吵雜,節奏疏密拿捏得宜,為難得之作品。 建築師年紀雖輕,作品卻能同時展現隽永中有淡淡驚喜的兩種張力,為喧囂的時代帶來安定的力量。 佳作 巨大集團全球營運總部/潘冀聯合建築師事務所 在中部科學園區的科技盒子叢林裡,以企業標誌為創意發想,結合自行車道, 塑造如雕塑般具速度感與流動性的建築體。 評審表示,在都市涵構裡展現企業形象與專業技術,事務所長期累積的素養,對於工法與預算掌控均得宜,整合度高。以民間企業總部而言,對運動的倡議、對市民的開放等公共性,在科技叢林中一枝獨秀,值得嘉許。 台灣基督長老教會─德光教會/立建築師事務所 此案結合在空間美感、教會需求、信徒參與以及有限的預算中,擺脫傳統教堂設計的束縛而有所突破。 建築師以內斂手法,在公共走道引入台南巷弄風以及自然採光,藉被動式節能設計,節省運轉費用。建築外觀則導入後巷文化,雖隱身在雜亂街景中,卻帶有自明性,安靜謙虛而優雅。 臺北表演藝術中心/OMA 大都會建築事務所+姚仁喜|大元建築工場 本案翻轉劇場結構,將三個劇場嵌入中央立方體,觀眾席突出於外側,造形美學直接而激烈,延續OMA追求概念性強的造型。 評審認為,它的美是建構出來的美,在試探另一個前衛美學,其世俗與在地的美,從論述來看是清晰的。概念的貫徹、空間的呼應、細部的整合,都十分完整而俐落。 臺南市美術館二館/坂茂建築設計+石昭永建築師事務所 建築師利用分散盒子堆疊的概念,將走道規劃在中間,盒子形成的多角度,提供流暢又有彈性的展示空間,解決基地原為地下停車場造成的侷限與困難。 內部屋頂的遮陽造型,會隨著日照變化,在頂樓餐廳以及入口大廳與中間走道,形成光影變化;加上外部碎形結構製造立體遊園的趣味性,多層次的平台為都市帶來美感與機能兼具的場域。 資料及圖片提供」中華民國全國建築師公會 編輯」歐陽青昀

Interior 349

冬季迎來令人期待的聖誕佳節,Swarovski推出多款應景佳禮,用夢幻水晶營造濃厚的節慶氣氛,新系列的獨特禮品和擺件設計,讓佳節時分更加璀璨迷人,增添節日氛圍感。 2022年度版掛飾 Swarovski最受喜愛的節日家居裝飾作品,延續自1991 年以來的節慶傳統,每年都會推出的年度版收藏。2022年版掛飾擁有精細切面的雪花設計,明透水晶和金色水晶互搭,彰顯精工切面的與美麗的光線折射。 Constella系列 靈感來自Constella珠寶系列的幾何外觀,將Swarovski水晶鑲嵌在纖細的香檳金屬線條上,如星塵般精緻,是第一款受到Swarovski首飾系列啟發的節慶家居裝飾。 Holiday Magic系列 Holiday Magic系列結合Swarovski水晶和溫暖的金色調,將皚皚白雪和森林動物帶進家中,營造冬季景色。 Holiday Cheers系列 靈感來自親友相聚和交換禮物的歡樂時光,採用象徵節慶氣氛的綠色和紅色 Swarovski 水晶精心打造,並用溫暖的金色調做點綴,趣緻地呈現節日傳統和喚起孩童回憶的驚奇心情。 Swarovski 聖誕倒數日曆 限量的聖誕倒數日曆是Swarovski水晶愛好者心中的終極之作,在聖誕節來臨前,每天都能開封一個驚喜。每道小門後面收納一件Swarovski水晶作品,包含雪花掛飾、節慶氣氛的Mo及Ricci擺件,以及Swarovski水晶糖果磁鐵,大分作品都是專為聖誕倒數日曆製作。今年品牌也將在某些地區的官網上推出數位版聖誕倒數日曆,讓更多人能以全新互動方式,一起讚頌聖誕佳節。 資料及圖片提供」Swarovski 編輯」Sumile

Interior 349

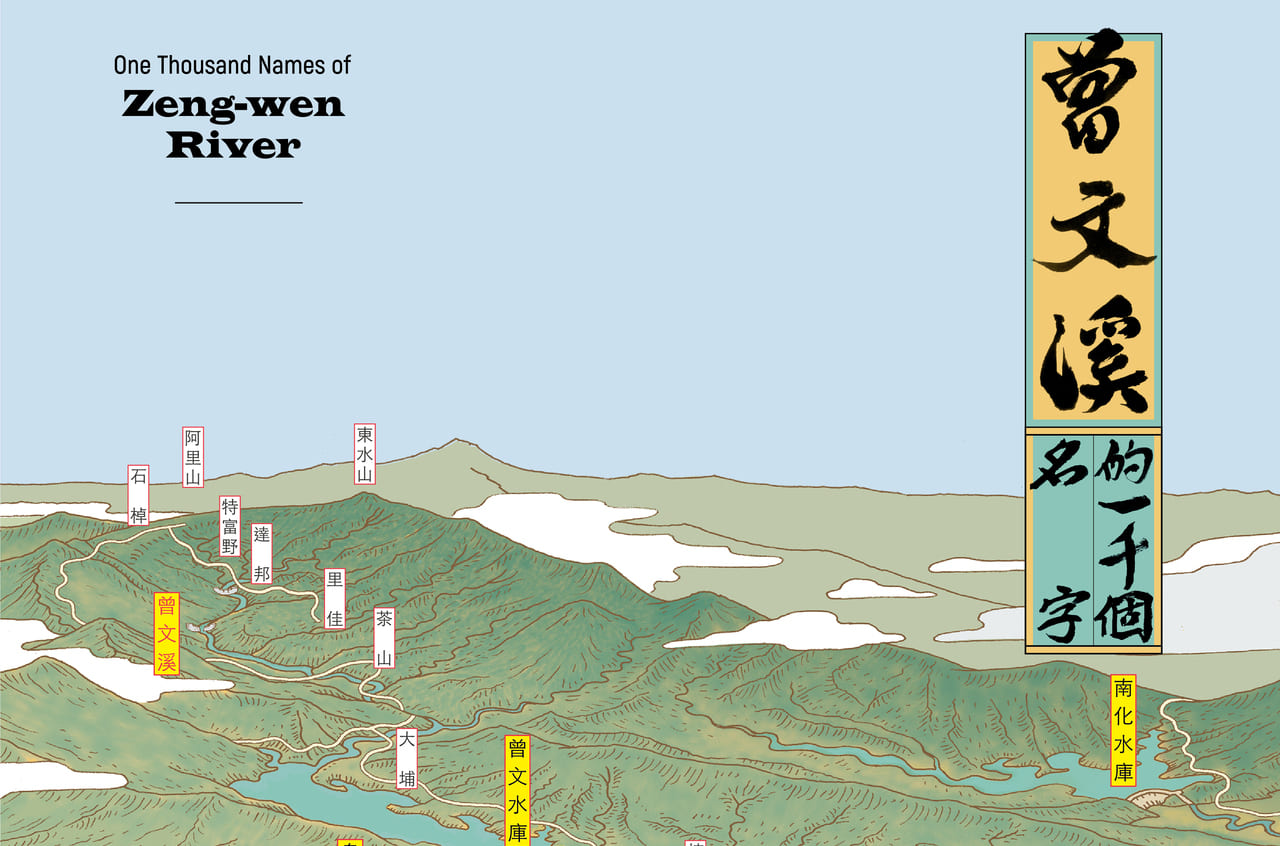

「2022 Mattauw大地藝術季:曾文溪的一千個名字」已正式開展!踏查與調研活動囊括曾文溪流域138公里,展覽地點包含總爺藝文中心、大隆田與渡拔地區,是台灣目前單一縣市幅員最遼闊的藝術季,更是首個聚焦溪流權益的藝術季,貫穿曾文溪沿線,打造超過60件藝術作品,並將舉辦多場文化探索體驗活動,期待觀者一起走入流域的生活紋理,看見曾文溪的人文地景故事。 以多元切點探索河流文化 流經嘉義、台南兩縣市的曾文溪,全長138公里,是台灣第四長的河流,上游自阿里山系的東水山、大埔、嘉南平原到台江出海,涵容四座水庫:曾文水庫、南化水庫、鏡面水庫、烏山頭水庫。2022年Mattauw大地藝術季以流域為標章,倡議新時代、人類世反省下的流域治理,將藝術視為中介,以上中下游的地文、水文、人文的溝通對話為目標,透過「獵人帶路」、「農人帶路」與「溪流帶路」的形式,穿梭在山林之間,以最輕柔的方式探討千百年來獨特的河流文化。 Mattauw大地藝術季總論展間。 歷經3年的長期踏查蹲點,進行水分子的倡議、藝術扎根教育、生態食農創意、流域文資再生四方面能量的媒合,跨越政府治理區隔,召喚公民參與,回應人類世極端型氣候下的「關鍵帶」問題,呈現生態藝術行動的積極方案。 總策展人龔卓軍集結了13位策展人,形成流域倡議的9大子計畫:小計畫、水計畫、竹計畫、影計畫、植計畫、土計畫、農計畫、聲計畫以及原計畫,企圖以當代藝術為捲動方法,以形構流域萬物的對話平台為目標。 總爺藝文中心 精彩作品 陳宣誠 / 流域竹造 竹構造系統如同一座山脈或岩石,因為水的流動而形成洞穴與縫隙,配置成為可以穿越、組裝,結合藝術家作品的流動場域,如同一個水文美術館;觀者能夠在場域中移動,從水文的視角理解水的流動關係。 廖昭豪 / 攔砂壩 曾文溪集水區上游與支流,自1979年共興建六個大型防砂壩,最顯著的影響是改變了河床,影響著河川的生物棲息地。藉由踏查攔砂壩與水泥設施,作為「攔砂壩」的數據建構樣本,作品於展場中既影響觀者的身體行動,也因發泡、紙漿等材質性,展期間易受風吹雨淋日曬產生變化及破損,部分還原攔砂壩現實的消耗過程。 南藝大B群 / 鵲 「鵲」是能帶來幸運的鳥類,也有相會之意。以極輕的風動構造系統,在樹梢間創造隨著風,優雅且緩慢起伏的空間姿態,呼應周遭的自然景色,讓參與的人們隨著拍動的翅膀,在樹林間穿梭遊玩。 陳昱榮 / 漫流之境 作品希望透過自然現象的視覺暫留,呈現光的流變與動態,將曖昧不明的心理狀態對應生命經驗與藝術創作之間的意義關係,以光在時間的逝去探索日常生活中的場域與記憶,讓我們重新反思災難、浩劫與自然的關係。 王文彥 / 逐流 曾文溪與支流就像綿密的樹根,深扎在大地的土壤中,滋養著台南這塊沃土。藝術家藉由觀察其河岸景觀、瀉湖生態,了解它的地景變化、水色的不同;跟隨鄒族漁獵、參與宗教請水等活動,看見沿著流域發展出的多元人文樣貌。 渡拔展區 精彩作品 康雅筑 / 泥毯#13-化碳化 概念來自官田區川文山林區內的桃花心木,紡錘形的果實成熟落果時,片羽狀的種子旋轉落下,如纖維紡線旋轉扭捻的過程般,延伸出孕育生命的路徑;採集社區的植物色彩與農廢材,經過植物染色與高溫碳化的方式轉化農廢材與自然素材;泥毯紋樣則取自仰望桃花心木林的場景,並邀請社區居民參與植物染絞纈暨碳繪工作坊,結合線繩、布、自然素材與碳化材等複合媒材構成現地裝置。 曾敏雄 / 樹之裘 曾文溪孕育出台南人強悍的生命力。「樹之裘」藉由樹的型態,光影以及取景,拍攝廣義流域中的百年榕樹,並轉換成生活中的體驗和感受,試圖進一步連結,同時展現強悍、固著的力量。 大隆田展區 精彩作品 安聖惠 / 療癒系列2 藉由作品與地景產生沉浸式的語法,樹林、水漥、鳥鳴、暖風,引領觀者在作品中休憩,繽紛的色彩代表著共享與感恩,純白則呼應大樹庇蔭著人類心靈的力量。順著起伏的織網往上走,仿如置身山林斜坡上,望向那片遼闊無窮景象。 伊祐・噶照 / 和大地撐起的家 樹根在土裡盤根交錯相互拉扯,讓土地變得堅硬穩固踏實,人們得以安定、快樂地在自然環境中奔跑呼吸。人與自然,本來就是一個有機體,共生共存不可分割,其內其外都是撐起家的結構和溫度,孕育新生命的誕生。 辛綺 / 沉水流光 「沉水流光」依著這片樹林,將樹與土地用螢光的線條加以連結,把大地轉化成光之河流,打造一座沉水的森林。沉沒的萬物都被螢光框現出來,展示「水」所凝固的時間,以及可以發掘的歷史。 集眾人之力,寫下藝術季新面貌 總策展人龔卓軍表示,期待透過藝術家與機構團體、組織、學校的合作及對話,爬梳調查曾文溪上中下游自然生態與人文環境,藉此回應全球環境受極端氣候影響的現況;除主題展覽、戶外藝術裝置外,更有食農教育體驗、農活體驗、大地運動會、創作工作坊、藝術展演、國際論壇等多元活動,攜手眾人的力量,一起寫下藝術季的新典範與高度。 2022Mattauw大地藝術季:曾文溪的一千個名字 日期」2022年10月15日至2023年1月29日 地點」總爺藝文中心、171市道沿線區域 資料及圖片提供」台南市文化局、宜東文化 撰文」陳映蓁

Interior 349

松山文創園區布局疫後戶外藝術旅遊體驗服務,自今年7月推出夜間試營運並舉辦「2022夏日松一下-夏喂咦!? Summer Festival」,打造台北嶄新的夜間文化體驗;緊接著年度最大的策展活動「2022原創基地節」亦於日前正式開展,以《來追我啊Play One》從玩、遊戲、玩遊戲及玩家的角度切入,探討遊戲與藝術的關係,深入討論社會結構關係與角色自辯的趣味性。 展現豐富的創意能量 為扶植原創、鼓勵創新性與實驗性,形塑松山文創園區為「台北市的原創基地」,「原創基地節」於2012年起開始策辦,至今累積超過100組原創作品參展。2019年首度走到戶外,以無圍牆美術館及賞遊地景藝術的方式,探索松菸古蹟場域。 今年主視覺則邀請以「字體設計」見長的設計師宋政傑操刀,從遊戲的概念出發,以帶有詼諧童趣的「Tube Guy」為主角,充分表現《來追我啊》的玩家態度;另外,更邀請12組藝術團隊現地創作,共打造16件藝術創作,並舉辦8場藝術講座,增顯藝術和文化的多樣性! 精彩藝術創作介紹 郭奕臣〈倖存者計畫〉 藝術家曾在2007年松山菸廠停止運作,松山文創園區尚未成立之前,以自製的探測車,拍攝許多珍貴的影像。此次作品的位置位於松菸大道連接辦公廳舍入口處、也是台北大巨蛋和園區的交界處,在這新舊共融的區域,以具有漂浮感的絲巾布呈現24幅巨大照片,搭配高6.5公尺的粗獷鷹架造型,帶領觀者走入時空迴廊,探尋菸廠時期的歲月。 陳萬仁〈歪腰一下〉 在製菸工廠長10公尺的通道天花板上,幻化出一個跳脫現實的光影景窗,投影人們各式各樣行走的姿態,彷彿日常卻顯奇幻的動態影像,藉由創造光影的視覺手法,擦拭真實和虛擬的界線,回應現代社會人際疏離卻又渴望親近的拉扯。 高德亮〈漫遊之所-曲線〉 以光學膜料與不同色光的結合,創造由空間、身體與裝置三者相互交織的觀看體驗。作品為長達7米的圓弧狀,位在人潮聚集的1號至2號倉庫之間,觀眾從廊道下方經過時,能因應位置和距離的不同,探索流動色彩,讓身體與環境共創獨有的想像。 蔡宜婷〈明日派對〉 在2至5號倉庫後月台,過去是運送菸草的月台,如今則為人潮往來的展覽聚會場所。藝術家在60米長的月台上掛上近700顆燈球,色彩隨著弧形陣列中流動漫延,猶如浪花般,形成浪漫燈海。觀眾可利用手機掃描QRcode,即可進入「派對調色盤」的互動APP,能依照自己的喜好調整燈球顏色和亮度,藉此與作品產生超過一百種的互動模式。 蔡潔莘〈彩虹雨〉 造型可愛的雲朵與動物或臥或躺,打造如同天堂般的彩虹雨村落。作品位於巴洛克花園以及鍋爐房旁的草地上,替園區注入充滿童趣的氛圍;藝術家透過單純的顏色之美,企圖喚回人們簡單、原初的感動,鼓勵大眾珍惜習以為常的微小事物。 風格職人市集「質本主義」 「松菸風格職人市集」,以「類策展」的形式,打造新型態五感市集體驗,10月30日前在北向製菸工廠,以《質本主義》為主題,嚴選30家台灣文創品牌、8大地方特色主題、2組藝術團隊現地創作、超過70位職人齊聚,打造綠色永續主題市集。 展場皆以友善環境、循環重複的媒材佈置,包括減少一次性木作、模組化鷹架結構和回收再利用等機制,呼應綠色永續的主軸。而整體空間則以「彈珠台」遊戲場概念作為發想,入口處的〈Boom!Game start〉藝術裝置,邀請參觀者穿越氣泡裝置,共同激盪創意。 此外,小智研發也於市集內打造〈環生珊瑚膠〉,利用回收塑膠垃圾,再製X-bone的LLDPE再生建材,搭建出獨特遊具,觀者彷彿穿梭在珊瑚礁中,以不同視角面對垃圾問題,並反思循環的意義。 2022原創基地節 日期」2022年10月21日至30日 地點」松山文創園區內 詳細活動內容請參考官網 資料及圖片提供」松山文創園區 編輯」陳映蓁

Interior 349

創立於1999年的The Standard酒店,以開創性的設計、高尚品味和突破傳統的風格聞名;繼紐約、邁阿密、倫敦、馬爾地夫等地,The Standard選擇在泰國曼谷設立首家亞洲旗艦店The Standard, Bangkok Mahanakhon酒店。 位於大京都大廈內的The Standard, Bangkok Mahanakhon酒店。 酒店座落在曼谷地標性建築—樓高78層的央商業金融區大京都大廈(King Power Mahanakhon)內,並位於市中心,鄰近富有活力與藝文氣息,和各式文化景點的老城區。 酒店大廳。 酒店共有155間客房和套房,並提供各式設施、六個餐飲場所以及打破常規的會議空間。將The Standard的品牌精神:「anything but standard(不囿於標準)」融入設計之中。 酒店大廳。 與城市合而為一 酒店由西班牙設計頑童Jaime Hayon和The Standard的內部設計團隊共同合作設計。為了將這棟商業建築增添上設計面紗,他們深入研究了曼谷這座城市的文化與藝術之間的相互關係,並將其重新詮釋後再交織融合成新的社交場域。 陽台景觀房。 The Standard, Bangkok Mahanakhon的客房空間以柔和光線和復古風格的家具呈現大膽迷人、精美低調的風格。客房面積最小從12坪至最大43坪的頂層套房,奢華的室內設計、設備齊全的電器與套間衛浴等,陪伴賓客度過美好的度假時光。 標準房。 一場感官盛宴 The Standard, Bangkok Mahanakhon最大的特色是擁有六個獨特的餐飲和夜生活場所,四間餐廳、一間茶室和一間高空酒吧。 美式酒館The Standard Grill 從位在紐約Meatpacking區的The Standard, High Line中汲取靈感,打造一家充滿活力的美式小酒館。 美式酒館The Standard Grill用餐區。 以弧形元素為主軸,拱型天花板、圓弧沙發與圓形燈飾搭打造復古的美式風格;咖啡吧台區則選用白綠相間交織出的幾何圖形,營造明亮氛圍。 美式酒館The Standard Grill咖啡吧台區。 墨西哥風味餐廳Ojo 墨西哥風味餐廳Ojo位於76樓。近年屢獲殊榮的主廚Francisco Paco Ruano,是墨西哥備受矚目的年輕廚師之一。 位於76樓的墨西哥風味餐廳Ojo。 他借鑒墨西哥的古代文明,融合眼前的曼谷場景和華麗夢幻的空間設計,帶來一連串驚奇的味覺體驗,以當代的墨西哥料理菜單吸引了來訪的旅客。 華麗夢幻的空間設計帶來一連串驚奇的味覺體驗。 Sky Beach酒吧 Sky Beach酒吧是曼谷最高的屋頂酒吧,位於78樓的高處可以欣賞到360度的城市景觀。賓客可以放慢步調,再愉悅的氣氛中享受雞尾酒的微醺氣息。 Sky Beach酒吧迷人夜景。 Tease茶室 Tease茶室以維也納的咖啡館為設計靈感,選用黑白兩色打造出充滿妙趣的茶飲空間。 黑白相間的Tease茶室。 除了茶水,還提供酒精飲品、奶昔與甜食等餐飲,並搭配優雅的德國FÜRSTENBERG瓷器,提供賓客一段舒心愜意的午茶時光。 黑白相間的Tease茶室。 全天候餐廳The Parlour 全天候餐廳The Parlour除了提供道地的泰國料理,還可以間單享用調酒和點心並沈浸於The Standard為空間精心挑選的樂曲之中。 全天候餐廳The Parlour。 藝術互動 The Standard, Bangkok Mahanakhon用隱藏在公共空間的藝術元素,向賓客介紹曼谷這座充滿活力與創意的城市。馬克·奎安(Marc Quinn)的作品、Orinocco 胡安·米羅(Joan Miro)的雕塑,還有首席設計師Verena Haller和設計團隊精心挑選的各式藝術品,創造出精緻又令人讚嘆的空間。 酒店入口大廳。 資料及圖片提供」Standard International、The Standard 編輯」歐陽青昀