Interior

346

Ponpie Life隱身圍牆裡的甜點庭園

台灣水果塔專門店 Ponpie 全新店鋪「Ponpie Life」落腳新北永和。創立於 2013 年 Ponpie,自板橋本店起家,深入台灣各地水果產區,以符合時節、當季盛產的鮮甜為靈感,將源於歐洲的派和塔,創作出富有島嶼特色的獨家風味,成為甜點飲食圈中純樸,同時又無法忽視的存在。 以「春日的風」為概念,打造以台味為基底的台法混融空間。 Ponpie 是台語「豐盛」的意思,希望讓大眾感受手作甜點的溫度,並傳達心的溫暖。近年 Ponpie 逐漸擴展店舖版圖,去年選址在熱鬧的台北大安區開設了第二家分店「Ponpie Home」;而在今年的 6 月,即將滿十年之際,規劃全新的外帶店鋪「Ponpie Life」,在寧靜的永和巷弄中,將為大眾帶來新的甜品選擇與休憩場域。 坐落於永和巷弄中的Ponpie Life。 空間由質型設計操刀規劃。設計團隊觀察到,品牌與台灣土地之間的深厚連結,順應自然,同時尊重自然,更將農人的故事延伸到甜品之中,質樸且深具人文意涵。在初訪空間後,設計團隊決定以電影《小森食光》的調性為靈感,將「春日的風」作為設計核心。 希望能成為一個「創造生活更多可能」的複合式空間。 店舖位於公寓 1 樓,推開第一層鐵門,即可看見設計團隊保留下來白綠相間、視覺搶眼的大理石地板,石磚地板一路延伸至室內空間,連貫視覺與動線;並藉地板遺留的水泥裝修痕跡、戶外座位與植栽的清水模造景,凸顯品牌順應自然的精神。 店舖位於公寓1樓,推開第一道鐵門進入庭院後,迎接第二道實木門。 不僅如此,設計團隊還將風的意象貫穿在硬體之中。從庭園內的清水模造景到貫穿室內的木製櫃檯,皆以不規則曲線蜿蜒於空間之中,營造舒服自在又俐落的姿態。櫃檯後方懸掛著數片原色棉麻大布廉,除了具有隔絕內外場、讓空間色調更乾淨的功能,更在自然風吹入室內時能輕輕隨之舞動,加深對於風的想像。 圓弧曲線的水泥平台。 Ponpie 與土地、農人之間深刻連結的特色,則被設計團隊以十分有巧思的方式呈現。細看木製櫃檯邊緣處ㄧ階又一階的細節,從頭一路延伸到底,其實是源自等高線的靈感,在彎曲疏密之中看見山谷和山頂,增添想像。 以等高線為靈感的木製櫃檯。 Ponpie Life 不僅是一間甜點外帶店,品牌更希望能成為一個「創造生活更多可能」的複合式空間。在幽靜巷弄裡透過一層又一層地深入探索,如同一處世外桃源,能短暫隔絕外界。 攜手「火山花店」花藝師小安規劃空間中植栽景觀。 為了營造大自然的氛圍,質型設計攜手「火山花店」花藝師小安規劃空間中植栽景觀。庭園以氣質優雅的燈秤樹作為主體,一旁有白色鳶尾花輕輕妝點;室內則有彷彿與木製櫃檯融為一體的棕梠竹,呈現綠意與木在此相互依賴,共融且共同生長的空間。 貫穿室內的木製櫃檯,以不規則曲線蜿蜒於空間之中,營造舒服自在又俐落的姿態。 PONPIE LIFE 地址」新北市永和區福和路263巷24號1樓 營業時間」12:00~19:30 資料及圖片提供」質型設計 STRAIGHT Design 編輯」歐陽青昀

Interior 346

由台灣設計研究院主辦、邀請「日目視覺藝術」團隊策劃,《源來如此!大博物展 THE GRAND MUSEUMS》7 月於松山文創園區正式登場,透過四大展區、跨域 70 件國內外設計作品,並盤點如美國國會圖書館、大都會博物館、NASA、大英圖書館等世界 10 間重點博物館開源機構超過 4 千張精美藝術圖像,以美感之名打造一座孵化創造力的博物館,帶領民眾認識博物館的前世今生,探索豐沛的開源知識,一探經典設計背後「源」來如此! 進入一座創造力的博物館 19 世紀後博物館才從私人走向大眾開放,更發展「典藏、研究、展示、教育」四大功能。今日,為了突破時間與空間的限制,各大博物館紛紛透過館藏數位化進行授權傳播,在不可預期天災人禍的襲擊下,成為永續地經營館際的必要策略;後疫情時代更逐步將數位化典藏資源釋出到「公眾領域」,開放任何人都能自由運用於教學、再創甚至商業使用;透過設計轉化,強調文化素材的共享與共創,往人類知識平權的目標努力邁進。 英國哲學家培根說:「知識就是力量 Knowledge is Power」,而博物館從私人典藏走向大眾開放、研究、展示、教育,正是體現人類知識傳承的地方,第一展區透過物件陳設以「微型博物館」氛圍帶領民眾進行主題體驗;深入淺出的從博物精神談起,編年列表介紹國內外博物館機構的歷史緣起與未來,了解現代博物館為何紛紛從實體線下加強數位化的典藏,更透過內容延伸進一步介紹與生活息息相關的 Open Data 以及廣泛應用的 Creative Commons(CC 授權)與公眾領域知識。 這股開放的趨勢,也引領全世界各組織參與開放館聯運動(OpenGLAM Movement),強調文化素材的共享與共創,據統計 2022 為止 CC 已被用於全球公開分享近 20 億件作品,逐步往「知識平權」的目標努力邁進。 發覺探索,打開眼界 Catherine Stihler(Creative Commons CEO)以:「Power to the People」為題,暸解現代博物館永續經營的必要策略後,進行推動「開放素材」相關組織大盤點!其中包括大眾熟知的維基媒體基金會(Wikimedia Foundation)、公眾相簿計畫(Flickr Commons)、Google Arts & Culture 等國外單位;國內則有文化部國家文化記憶庫、中央研究院數位文化中心開放博物館、國立故宮博物院、國立台灣歷史博物館與國立歷史博物館及其開放資料專區、CC Taiwan 及開放文化基金會等致力推行的夥伴,以及台灣設計研究院公共設計美學改造「公共消防設備再設計」、「台灣公路巴士資訊識別指標設計系統」案例開放設計準則的精彩內容。 本區將空間規劃為 10 間靈感材料庫,特別與台灣富士軟片資訊合作,量產型設備印刷展出超過 4 千張精美的藝術圖像,2400x2400 dpi 高解析度的輸出品質,印製超過 250 本主題圖鑑畫冊,其中搜羅全世界線上線下博物館開源素材,包含美國 NASA 太空計畫的圖標設計、阿波羅計劃登月紀實影像、英國大英圖書館古廣告、歐陸字體、美國國會圖書館的戰爭畫報、古地圖集與浮世繪木版畫以及大家最喜歡的動植物圖鑑等,絕對值得細細探索! 靈感湧現,眼見為憑 數位化的典藏,透過博物館圖像授權或開源再創造,都讓珍貴的文物能以多元且符合時代的創意載體進入現代生活中,具體實踐「藝術生活化」的審美意志,本區結合台灣設計館典藏設計發展史的經典設計,挑選跨域之 70 件必看作品盛大展出! 其中有丹麥巨匠漢斯.韋格納(Hans J. Wegner)替 Carl Hansen & Søn 設計的《Y-Chair》與靈感符碼同樣從明式家具最具代表性的圈椅中汲取靈感的 SHANG XIA上下《大天地系列 – 碳纖維圈椅》,進行橫越 50 年的設計對話。 國立歷史博物館則展出與 JUST IN XX周裕穎於紐約時裝周合作發表《MEET SANYU 遇見常玉》之服裝,以授權 14 幅館藏常玉畫作轉化,用網版印刷反覆水洗呈現布料仿舊質感,呼應常玉晚期畫作裡時光的斑駁細節。而國立故宮博物院也展示與 ALESSI 首席設計大師史帝芬諾.喬凡諾尼(Stefano Giovannoni)跨國合作《清宮系列 The Chin Family》,以說故事的方式,將乾隆皇帝在《御製詩》中穿朝服的模樣轉化成家用品系列的經典設計,另外故宮與 TALES神話言(藝拓國際)聯合開發的《故宮神話》雙品牌系列更是把傳統文化的典雅融入器物中,並讓國寶再展新姿。 與 SHANG XIA 上下合作,展出品牌創新家具「大天地系列 ─ 碳纖維圈椅」。 呼應主題,富邦藝術基金會秉持將藝術及美學融入生活,展出多件引進世界各大美術館授權商品,包含 MoMA 紐約現代藝術博物館、法國龐畢度藝術中心及 The Met 紐約大都會藝術博物館等,並與電商平台 momo 攜手合作,致力將國際藝術帶入日常。展區中還可看見樂高與 MoMA 聯手,將鎮館之寶文森.梵谷(Vincent van Gogh)《星夜》這幅畫商品化的實體,讓民眾從食、衣、住、行、育、樂之生活的切角,全方面體驗典藏藝術透過設計與授權的創意轉幻! 《源來如此!大博物展THE GRAND MUSEUMS》 日期」2022 年 7 月 12 日至 11 月 6 日 地點」松山文創園區 台灣設計館 03 展區(台北市光復南路 133 號) 資料及圖片提供」台灣設計研究院 編輯」林慧慈

Interior 346

回顧《室內》338 期「從自然啟思」的封面,一座以蜂巢為核心語彙,在五感並享之中,領人深入品飲儀式,參與一場奇幻的感官旅程的 Bar Pun,是由覺知造所創辦人胡廷璋設計師操刀設計。 隱身暗巷的BAR PUN是一座以感官體驗為主的餐酒空間。 隱身暗巷的 BAR PUN 是一座以感官體驗為主的餐酒空間,自 2017 年成立至今,憑藉其饒富 20 年代美國實施禁酒令時期,需要輕聲細語破解暗號得以進入酒吧的神秘樂趣、勇敢推開黑色大門後充滿感官體驗的虛實氛圍、以及完美融合酒精與香氣的迷人調飲,吸引眾多都會男女循香朝聖,讓 BAR PUN 儼然成為台北 Speakeasy Bar 的代名詞。 全新VIP香氣殿堂「NEST琥珀蜂巢。 PUN 是台語的「蜂」也是「香」,是品牌 LOGO 為蜜蜂的由來,同時也代表 BAR PUN 的雞尾酒融合了與香氣有關的體驗與概念,今年 7 月以店中店的概念打造全新 VIP 香氣殿堂「NEST 琥珀蜂巢」。 NEST巢是PUN的前傳,是所有故事的源頭也是藴育香氣精華的秘密基地。 BAR PUN 主理人 Lester 表示,從開店至今,對於此空間的運用一直保有想法,歷經五年的沉澱後,終於著手打造出他理想中的樣貌。NEST 巢是 PUN 的前傳,是所有故事的源頭也是藴育香氣精華的秘密基地,必須透過一枚只有 VIP 才能擁有的入場硬幣,才得以進入神聖的蜂巢中心「NEST 琥珀蜂巢」。 專業調酒師化身夜裡的吟遊詩人登場。 從 PUN 進入 NEST 為突顯品飲流程的儀式感、將品牌精神視覺化,設計師擷取了蜂巢裡最小的單元符號「六角形」作為核心意象,並運用此元素貫穿整體空間。而蜂巢概念也被整合為空間裡的裝置藝術,使用纖維紙與六角鐵網的皺褶塑型出一座蜂巢,詮釋兩層含義,其一是波浪造型猶如停格的裊裊輕煙,具象呈現「NEST 琥珀蜂巢」時,感官之中香氣的具現化。其二,也隱喻著此處凝香成巢後,蜜蜂逐香成群的「歸處」,象徵身處其中的賓客猶如回家般自在。 蜂巢元素貫穿整體空間。 此外,蜂巢內部還結合感應式的燈光呼吸系統,巢面能隨著音樂節奏、交談聲響、器皿碰撞聲而透出緩變的光色,隨著桌板鏡面材質映射的流動倒影。兩座獨立的蜂巢吧檯,至多服務12位賓客的精巧空間,多了視覺的延伸感,營造出充滿生命力的氛圍。 使用纖維紙與六角鐵網的皺褶塑型出一座蜂巢。 進入「NEST 琥珀蜂巢」之後,一段奇幻的沉浸式感官之旅正等待賓客來解鎖,入座後首先由天花板蜂巢所營造的情境式聲效與燈光迎賓,引領賓客轉換心境準備進入故事情節,接著由專業調酒師化身夜裡的吟遊詩人登場,正式揭開故事篇章。 獨立的蜂巢吧檯,多了視覺的延伸感,營造出充滿生命力的氛圍。 雨的四個章節 第一季的故事共有四個章節,分別是:「初雨」、「雷雨」、「獨雨」、「雨後」,每個章節均由吟遊詩人導讀一段詩作為開場,隨後即以優雅的姿態調製出各章節詮釋的感官雞尾酒。 初雨 Invisible Light 雷雨 Dreaming Like A Savage 捨棄傳統吧台常以一道高檯劃分調酒師與賓客界線的設計,讓每位賓客都能近距離觀賞充滿儀式感的調酒動態,享受光影互動裝置帶來的震撼與感動,專注感受一場磅礡史詩般,前所未有的沉浸式感官雞尾酒宇宙,喚醒深藏在靈魂深處中的悸動。 獨雨 If The Tree Falls 雨後 Another Morning Comes NEST 琥珀蜂巢 時間」 週三至週六 19:30-22:00(非VIP訂位採預約制) 地點」台北市大安區信義路四段378巷5號 電話」 (02) 2700-5000 感官雞尾酒訂價」$2,680 資料及圖片提供」BAR PUN 編輯」歐陽青昀

Interior 346

由普立茲克建築獎得主雷姆‧庫哈斯(Rem Koolhaas)與大衛‧希艾萊特(David Gianotten)領軍的荷蘭 OMA 建築事務所設計的台北表演藝術中心,歷時十年的時間,在 3 月啟動試營運後,已在 7 月份正式啟用。 全新員工制服邀請到國際級的設計師—周裕穎操刀設計。作為台灣第一位獲選進入紐約官方時裝周的設計師品牌,並有 17 年制服設計經歷,周裕穎用時尚重新演繹建築。 巧妙運用方塊、球型與幾何線條打造自由、奔放的當代時尚制服。 這次為備受各界矚目的全台新地標「台北表演藝術中心」設計全新制服,周裕穎表示:「北藝中心被 CNN 評選為全球最具變革性的 8 大建築之一,能與普立茲克獎得主跨界交流非常榮幸,這次在制服細節中加入許多呼應『開創性建築外觀』及『反向性劇場空間』等大師設計概念的巧思,打造顛覆既有框架的當代時尚制服。」 全系列制服採用「大愛感恩科技」回收寶特瓶紗打造而成的永續環保布料製成,不只永續、更兼具防皺、透氣、親膚等特殊機能。 呼應獨特的「劇場魔術方塊」與「銀色巨型球劇場」建築外觀,周裕穎巧妙運用方塊、球型與幾何線條打造自由、奔放的當代時尚制服;此外,全系列制服採用「大愛感恩科技」回收寶特瓶紗打造而成的永續環保布料製成,不只永續、更兼具防皺、透氣、親膚等特殊機能。 選用「北藝藍」Panton 646色號作為主色系,搭配不同深淺的大面積印數位印花,融入結構性的立體剪裁,讓視覺具有層次、更加活潑。 時尚兼具機能 本次制服設計,周裕穎選用由 OMA 事務所特別指定「北藝藍」Panton 646 色號作為主色系,搭配不同深淺的大面積印數位印花,融入結構性的立體剪裁,讓視覺具有層次、更加活潑,並顛覆大眾對制服的傳統印象。 制服工作包呼應建築獨特的「劇場魔術方塊」與「銀色巨型球劇場」外觀,以人造皮革製成,完整復刻北藝球體建築特色線條。 為讓工作人員在活動時更加輕鬆自在,他以連肩袖版型設計的長袖制服方便活動,前片覆蓋式設計跳脫既有襯衫版型,也能讓女性工作人員穿著襯衫時避免曝光,肩上的銀色拉鍊不僅方便穿脫,同時也呼應銀色球型建築外觀及場館內的 Disco Ball 元素;以四面彈性布料打造的錐形褲搭配後腰鬆緊設計,無身形上的限制,壓褶線條讓剪裁更加立體修長;特別的是,口袋設計除了一般褲款前後口袋,另外向外疊加製成「活片口袋」,呼應北藝部分建築結構外現的美感設計,整體制服共有 6 格口袋收納,機能性十足。 無領式 Bomber Jacket,搭配可調整腰身的雙側調節釦,穿著時尚俐落。 肩背包復刻「迷你球劇場」 為方便工作人員收納各項用具,周裕穎也打造吸睛的時尚配件「迷你球劇場兩用肩背包」,可作側背包及腰包兩種配戴方式。採用可自動分解的黑色環保皮革;內層容量充足可收納對講機,外側夾層則以銀色金屬皮革及車線,復刻迷你版球劇場外觀,可分層收納識別證、零錢、悠遊卡、筆具等小型物品,高機能性深受員工喜愛! 以連肩袖版型設計的長袖制服方便活動,前片覆蓋式設計跳脫既有襯衫版型。 制服外搭的夾克及雨衣也別具巧思,戶外防風防雨的斗篷雨衣,以方正剪裁結合視覺識別 CI 圓形數位印花,斜開拉鍊展現建築內部的不對稱空間;連帽處則將建築經典的「參觀回路」橘與「北藝藍」外層連帽設計合而為一,在戶外可將內層拉鍊拉上成為擋風立領,橘色系的選用,讓工作人員即使在夜間也能方便識別;胸前的大型收納口袋設計,可容納 A4 尺寸文件夾板,兼具實用性。 外防風防雨的斗篷雨衣,以方正剪裁結合視覺識別CI圓形數位印花,斜開拉鍊展現建築內部的不對稱空間。 正職制服外搭的無領式 Bomber Jacket,搭配可調整腰身的雙側調節釦,穿著時尚俐落,看似素雅的外套,結合許多周裕穎幽默風趣的細膩巧思,螺紋袖口及領口點綴的「香檳金色」,象徵周圍「士林夜市」燈火通明;外套上的「反向方形口袋」則代表北藝中心反向箱型劇場組合的趣味性。 未來希望能夠量產開賣「迷你球劇場兩用肩背包」 。 3 大國際級設計師透過建築與時尚的國際交流激盪,深藏實驗趣味,也讓全台關注的新地標更具話題性! 資料及圖片提供」JUST IN XX 編輯」歐陽青昀

Interior 346

SLD(梁志天設計集團)創始人梁志天設計師日前發表與義大利著名家具品牌 Visionnaire、Lema 和 Lualdi 合作推出的家具新品,展現其獨特美學,以及對理想生活方式的追求。 SLD X Visionnaire 「大自然的珍寶盒 2022」 SLD 與義大利頂級家具品牌 Visionnaire 再度合作設計「大自然的珍寶盒 2022」系列家具,是 SLD 自 2015 年為 Visionnaire 十周年慶典推出第一個家具系列後的第五次合作。 新系列的設計啟發自品牌對大自然的推祟和對可持續性的探索之品牌核心價值,梁志天設計師以首次合作系列為設計藍本,從全新的角度探索大自然之美。 「大自然的珍寶盒 2022」系列家具旨在鼓勵人們在面對世界巨變的同時,能以新的角度重新思考和感受大自然的再生力量,與它建立更深層次的連繫。 整個系列以樹木的生命力為靈感,特意選用了即使在惡劣的環境下仍能繁茂生長的白蠟木製成,木質結實、輕盈且柔韌度高,並透過有機的線條,展現出現代、簡潔的設計語言,同時巧妙地模仿了各種植物形態,呈現奢華生活與大自然之間和諧共存的微妙平衡。 此系列所有單品都體現出奢華生活和自然和諧兩者之間複雜而微妙的平衡,高包容度的設計能配合各種室內風格。 SLD X Lema 「Eureka」衣櫥系列 義大利頂級家具品牌 Lema 以靈活性、模組化、定制化、精緻的美學以及高品質的工藝而聞名,「Eureka」為品牌首次與梁志天設計師合作的衣櫥系列,意在呈現設計價值,結合 Lema 致力發明和創新工藝之突破,以及 SLD 則以「設計無界限」之理念,攜手探索更多的可能性。 Eureka—在古希臘語中的字面意思是「我找到了(它)!」梁志天設計師希望透過非傳統的衣櫥設計,讓衣櫥不僅僅是收納空間,也是可以隨著生活方式而不斷變化和調整的家具,在設計上重新解構傳統的衣櫥概念,讓簡約的衣橱在打開後能化開展多種功能,為使用者提供精緻的生活體驗。 Eureka的多功能的設計,能完美融入不同氛圍,賦予空間簡約的美感。設計上以靈活性和模組化為特點,能完善現代家居的功能。 一系列獨特的模組,配合具變化的內部隔層,大大增加了收納空間,並能因應不同使用需求。 龐大的模組包括一個帶有儲物功能的三向鏡梳妝檯、一個推拉托盤,並連接一個帶有青銅把守的鉸鏈門,增加了Lema元件的延展性,以根據個人喜好或生活需求定製專屬衣櫥。 SLD X Lualdi 「迎」室內門系列 義大利室內門及家具知名品牌 Lualdi 與梁志天合作推出的室內門系列「迎」(Ying),此為品牌首次與亞洲合作設計師,透過「迎」把中華文化與意大利工藝巧妙地結合,展現東方傳統美學和西方品味的共融,創造出永恆優雅與低調奢華兼具的作品。 Ying 以中文的「歡迎」之意命名,通過極簡的設計語言表達文化訊息,以現代的設計致敬意大利傳統真摯熱情的待客之道。 這個系列門框以榫卯工藝為靈感,以現代設計手法和當代時尚美學重新演繹中華傳統工藝。標誌性的優雅特徵與堅固的深色木質凹槽底座相得益彰。門扇的上半部分提供靈活多變的顏色和材質以供選擇,讓客戶根據不同特色的室內空間自行配搭,創造出獨一無二的個人風格。 訂製門扇的上半部有多種色調和材質可供選擇,反映不同的文化涵意︰紅色漆面,寓意幸福和好運;黃色漆面,彰顯皇室氣派;黑色漆面則是低調、 靈活的搭配之選。 門扇下半部選用樸實的木材質,與上半部的瑰麗多彩形成鮮明對比,相互平衡,並將自然氣息融入整個氛圍中;而光滑的玻璃門則可展現低調且截然不同的氣氛。 資料及圖片提供」梁志天設計集團(SLD) 編輯」Sumile

Interior 346

春室the POOL日前推出2022年第二檔展覽「Ariamna Contino&Alex Hernández Dueñas雙個展」。本展與Nunu Fine Art藝廊共同策劃,邀請古巴觀念藝術家阿拉姆娜.孔蒂諾(Ariamna Contino)及艾利克斯.埃爾南德(Alex Hernández Dueñas)舉辦雙個展;兩位為2019年威尼斯雙年展古巴館代表藝術家夫妻。即使身處於數位時代,紙張和玻璃仍然被各種領域的創作廣泛使用,並且持續對全球社會及環境產生劇烈的變化,因此兩人便以藝術創作體現循環意識。 春室the POOL攜手Nunu Fine Art藝廊,策劃古巴觀念藝術家雙個展。 懺悔:尤加利樹Penitence (Eucaliptus) 「紙張取自於樹木,從自然身上取走的,再歸還與自然。」本次檔期的主軸作品《懺悔:尤加利樹Penitence ( Eucaliptus )》,由藝術家阿拉姆娜.孔蒂諾創作,淨白紙雕的森林,與滿放成排樹木幼苗相互呼應,以大自然、蛻變、紙張三種元素,串起成為作品的媒材,「紙張」宛如雷射切割般的精細雕裁,多層次的交疊,再透過光源使其產生陰影,延展的龐大紙樹交織成兩張森林。 《懺悔:尤加利樹》與尤加利盆栽。 另外,藝術家將完成兩件作品所需的紙張數量,約等同於取用275棵尤加利樹,換算成欲彌補的自然資源損失、需償還的樹木數,於展場中擺滿成排樹木幼苗;展期間,盆中的幼樹慢慢抽高、開始佔據更多空間,最終,這些尤加利小樹將由認養的觀者,讓他們隨機自由地散布在世界上,取之於自然、復歸於自然,透過植栽認養的行動,令樹苗於各處滋長,形成自給自足的平衡和循環。 《懺悔:尤加利樹》作品照。 「森林以這種方式生長,就像大自然一樣自發、不受控制。」如此,孔蒂諾的贖罪姿態也從自身發散予大眾、從單一地點指向多個地點。 Process 1/1玻璃花器 《懺悔》作品的最後環節,是春室過去未曾有過的藝術體驗:展覽結束後開放觀眾認養尤加利樹。有鑑於展覽期間適逢新竹的夏天盛典「透明祭_Galas」,也特別開發以春池回收循環再製的玻璃膏製成「Process 1/1玻璃花器」,以「透明」象徵善待環境的心態。 以春池回收循環再製的玻璃膏,製作的Process 1/1玻璃花器。 玻璃花器吹製的過程中,玻璃膏由內向外形塑,反向則回覆至熔融不規則的流動滴漏,成為循環;因為歷經了不同的過程,裝載各自的形狀、風貌、氣息,如同植物與人,藉由尤加利葉的圓形漣漪擴散至每位領養的新主人,更深入參與使用和返還之間的循環。 美學鬥志系列 數據是人與人之間最誠實的對話。「美學鬥志」創作系列呈現極簡、單純的感受,以真實觀點解析世界上的不同社會數字,透過獨立思考、田野調查等方式,轉化電腦機房充斥著數據的場景,沉穩帶出靜謐、符號、神秘的風格。 「美學鬥志」系列。台北地圖、空氣污染綠地與人均產生垃圾量。 「美學鬥志」系列。各國家的海洋塑料與資源回收:海洋廢料塑化物百分比與回收效率。 每件作品的命名皆指向特定的統計數據,藝術家依循常見的統計圖表進行雕刻-如圓餅或長條圖,精密裁切的形狀顯現作品的語境,看似簡單的畫面,實質上是由一連串的研究、調查演繹而成,真實反映社會現況,藉由創作導讀人與社會、環境的關係。 阿拉姆娜.孔蒂諾及艾利克斯.埃爾南德雙個展 日期」2022年6月9日至9月9日 地點」春室Glass Studio + The POOL(新竹市東區東大路一段2號) 資料及圖片提供」春室Glass Studio + The POOL 編輯」陳映蓁

Interior 346

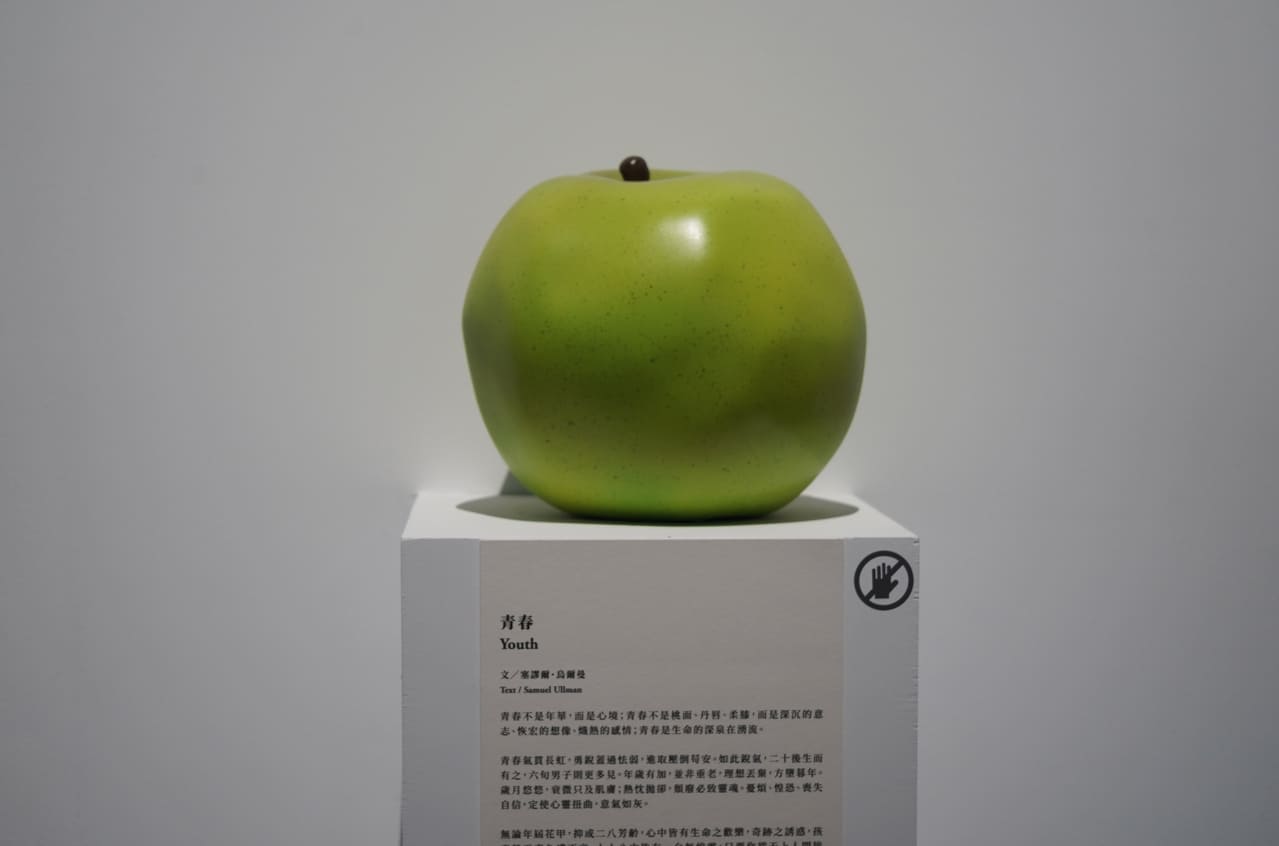

普立茲克建築獎得主,世界知名建築師安藤忠雄的生涯回顧大展《挑戰—安藤忠雄展》(TADAO ANDO:ENDEAVORS),自2017年由東京出發,歷經巴黎、米蘭、上海、北京,日前抵達世界巡迴最終站-台北,2022年9月13日前於松山文創園區一號倉庫重磅登場! 本展由忠泰美術館聯手安藤忠雄建築展實行委員會共同主辦,並由旅日建築師龍國英擔任策展顧問,共劃分為「空間的原型」、「城市的挑戰」、「景觀的創造」、「與歷史對話」四大主題,展出超過300件作品,含括安藤忠雄的世界旅行速寫、設計手稿、建築模型、眾多影片與攝影作品等。 以「青蘋果」激勵大眾永保青春的學習之心。©歐陽青昀 展場一隅。©歐陽青昀 近兩年來世界壟罩在疫情的陰影下,人們備受限制,無法自由的飛越國界,忠泰美術館藉由引進本展,讓台灣觀眾有機會親身感受國際級建築大師充滿挑戰的傳奇人生。《室內》雜誌更邀請忠泰美術館黃姍姍總監進行專訪,與讀者分享策劃國際級大展背後的點滴和跨越諸多挑戰的心路歷程。 忠泰美術館 / 黃姍姍 (圖片版權©忠泰美術館) 現任忠泰美術館總監(忠泰建築文化藝術基金會)。日本國立東京大學文化資源學研究所博士課程修了,同研究所碩士、國立臺灣師範大學美術系畢業。曾於日本橫濱三年展、森美術館、國立臺灣藝術大學文化政策與藝術管理研究所工作。博碩士就學期間累積獨立策展經驗並發表多篇文章於藝文專業刊物。自2010年進入忠泰集團,於忠泰基金會任職時期,負責忠泰美術館最初籌備規劃及開館建置工作,2016年開館至今負責統籌忠泰美術館之營運與管理以及部分展覽策劃。個人專業領域為博物館學、策展、藝術管理。 【希望傳遞永遠保持開放心境與熱情,勇於接受挑戰的精神。】 展場一隅。©歐陽青昀 安藤忠雄(Tadao Ando)無疑是當代最具影響力的建築大師之一。他的重要性,不僅是遍布全球各地的建築創作,更重要的是他所帶來的訊息:「不自我設限,超越自我,不斷挑戰!」而忠泰美術館作為台灣首座聚焦於「未來」與「城市」議題的美術館,總監黃姍姍提到,在過去五年的時間,忠泰美術館已策劃約17檔展覽,不論是當代藝術抑或建築類型,每檔展覽最重視的即為思考與城市有關的各種面向,透過感性的藝術角度,或是理性的建築思維,爬梳城市脈絡,並剖析人和居住空間的連結。 展出安藤忠雄設計手稿、建築模型等,圖中作品為六甲的集合住宅。©忠泰美術館 1941年出生於日本大阪的安藤忠雄,曾擔任過職業拳擊手,他雖從未受過科班訓練,但基於對建築的狂熱,21歲便踏上了遍及歐美、甚至遠至非洲的自學之旅,藉由吸納名家建築精華化為自身養分,並在學歷至上的保守社會裡,以大阪梅田佔地30坪的「大淀工作室」作為指揮基地,進而開闢出日本當代建築前所未見的全新道路,更在1995年一舉榮獲號稱建築界諾貝爾獎的普立茲克建築獎。 「大淀的工作室II」模型。©歐陽青昀 2017年,安藤忠雄回顧展首站於東京六本木的國立新美術館(The National Art Center, Tokyo)登場,而忠泰建築文化藝術基金會於2019年曾邀請安藤忠雄來台,以《亞洲是一》為題舉辦千人演講,分享他執業以來,對於社會局勢的觀察和體悟,以及50多年來的心路歷程;雙方的合作關係由此拉起序幕,彼此奠基於深厚的信任關係,順利爭取到台北作為展覽全球巡迴的最終站。 「水之教堂」現場照。這棟建築可說是安藤忠雄將自然景觀融入建築設計裡的重要轉捩點。©Yoshio Shiratori 黃姍姍總監說道,安藤忠雄這位沒有受過正統科班建築教育的自學者,透過自身努力和不懈奮鬥的歷程,達到世界頂尖建築師的地位,因此展覽的核心精神,主要在於期待藉由闡述他的人生和創作,讓觀眾在拓展視野之餘,也能收穫不畏艱難、正面積極的態度,藉此面對人生中的難題與挑戰。 安藤忠雄與光之教堂。在沒有裝飾元素的室內空間裡,只有從正面透空的十字架穿透進來的光,成為教堂的象徵。©Araki Nobuyoshi 展場與內容的相互呼應 年屆80歲的安藤忠雄從未停止腳步,他將「青蘋果」視為青春的象徵,這個青春指的不是年紀,而是心態,只要保持熱忱,並以謙虛、積極的心態持續成長,就永遠不失學習機會。他更將《挑戰—安藤忠雄展》作為迎戰「建築」的半世紀奮鬥紀錄,他表示:「展覽5年巡迴過5個城市,最終站落腳在『對話之地』的台灣,是極具意義的巧合。希望本展能夠成為大家重新思考建築原點的機會。」 「21_21 DESIGN SIGHT」現場照。以「建築即地景」為主題,打造了「摺紙」造型的地面部分,以及擁有下沉式廣場的地下樓層,成為主要的展覽空間。©Mitsuo Matsuoka 展場特別安排在日治時代所興建的「臺灣總督府專賣局松山菸草工廠」,即為現今的市定古蹟「松山文創園區」一號倉庫內。黃姍姍表示,當初在規劃展覽場地時,不可諱言地的確非常希望安藤老師個展能夠在忠泰美術館本館舉行,不過,考量到回顧展規模甚大,且展品豐富多元,再者,作為主辦單位和執行單位,她與同仁有股企圖,希冀能將1:1比例復刻的「光之教堂」呈現於台灣觀者眼前。 「上海保利大劇院」現場照。不直接以外觀突顯存在,而是利用虛與實、立方體與圓管狀的相互交錯,表現充滿激情的內在空間。©Shigeo Ogawa 綜合上述理由,以忠泰美術館這個較為中型的展覽場地而言,有其布展上無法克服的限制,因此,便開始和安藤老師討論各種展示場地的可能性。當團隊提起有百年歷史、具古蹟定位的松菸倉庫為其中一個選項時,安藤忠雄馬上同意以此為展覽地點;黃姍姍進一步解釋,安藤忠雄秉持著尊重的原則,經手了許多歷史建物的再修復與再造,此次在松菸這座古蹟場域中展示他半世紀的心血,期待創造「沉浸式」的體驗,帶領觀眾感受建築和歷史承先啟後的對話。 中之島計畫II—都市蛋空間(提案)設計圖。©Tadao Ando Architect _ Associates 疫情下,策展及布展的挑戰 在古蹟中布展,的確備受考驗,以及有許多需要注意的細節。總監分享,因為場地較為脆弱,在空間整體建置上,無法採取「釘」、「黏」等侵入性手法或裝置,基於保護古蹟的前提下,在正式進場前,團隊經過非常多次場勘,確認內部結構與預計增設量體之間的關係,也在這些過程中,深刻感受到共同主辦的安藤忠雄建築展實行委員會,對於古蹟空間的崇敬和誠心對待。 「倍樂生之家 美術館」全景圖。在這座幾何造型的建築中,因應地形有一半埋藏在地下,讓內外空間進行了動態且大膽的交流。©Mitsuo Matsuoka 疫情不僅對生活產生巨大影響,對於各產業也造成許多衝擊性的變革。黃姍姍認為,忠泰美術館本館在過去兩年陸續舉辦了多檔國際展,面對疫情這個不確定因素,團隊練就了一身彈性因應的本領,並嘗試發展線上策展等策略,讓藝術持續走入大眾日常;不過,親臨展覽現場的共鳴和悸動依舊無法被取代,因此忠泰團隊不懼困難,堅持於台灣打造實體的安藤忠雄回顧展。 「地中美術館」現場照。此為安藤忠雄在直島上創作的第4號建築,形體與既有風景融合,完全隱藏於大地之中。©Tadao Ando Architect _ Associates 有鑑於展覽規模龐大,亦有諸多需關注、解決的複雜問題,所幸同仁們不厭其煩地與日方進行多次溝通,透過視訊、資料整理、圖片呈現等方式,企圖將心意及想法完整傳遞至日本;她進一步提到,在整個籌備過程中,能夠十足感受到日方團隊的信賴,甚至在進場和布展的當下,日方授權忠泰團隊能直接在現場做即時判斷與應對,這對一向嚴謹、要求品質的日本人而言,代表著全然的信任,這令忠泰團隊感到十分榮幸且開心。 對於建築產業的願景 安藤忠雄於展覽開幕的聯訪中,曾提到:「現在是男女平等的時代,我希望有更多女性加入建築領域,因此在展場規劃上,有特別思考如何讓女性對建築產生更多的興趣。」黃姍姍指出,安藤老師十分認同女性的能力和韌性,對於女性無限的發展可能同樣持肯定態度,這點令身為女性的她,深感鼓舞。 「海關大樓(皮諾私人美術館)」現場照。建築完全還原成15世紀的樣貌,僅在中央插入一個由清水混凝土牆框起的結構。©Shigeo Ogawa 另外,就她的個人觀察而言,安藤老師對於人類未來的城市發展亦抱持高度期待,他非常關注「尊重既有歷史」、「尊重自然」等層面,也期望建築行業並非僅藉由「新增」的手段,來塑造城市景象,而是需要營造與自然共生的環境,因此,在安藤的一些作品中,種植綠樹花朵甚至先於建築物。 「證券交易所(皮諾私人美術館)」現場照。依舊將新與舊之間的對話視為設計主題。©Yuji ONO 第二,他十分講求「團隊」精神,一棟建築的完工,絕非單靠個人就有辦法完成,而是必須由一群朝著相同目標的群體,共同努力、共同付出才得以實現,因此在展場入口處,特別展示一張安藤忠雄建築研究所同仁的合照,表達他對團隊的重視。另一方面,他也不斷在公開場合中呼籲世人正視地球環境面臨的危機,並傳遞他對人道的關懷,強調互相合作和理解的重要性。 「證券交易所(皮諾私人美術館)」手稿。©Tadao Ando Architect _ Associates 下篇:《挑戰—安藤忠雄展》展場介紹 資料及圖片提供」忠泰美術館 部分展場攝影」歐陽青昀 採訪」陳映蓁

Interior 345

從1989年由台北仁愛路圓環的人文藝術書店開始,誠品至今已33年,共有44個據點。誠品不單是一間書店,轉型為一涵蓋書店、畫廊、展演、商場、餐飲、藝文旅館、物流等以文化活動為基底的複合式文創平台 誠品堅持人文、藝術、創意、生活的經營理念,憑藉著專業、獨特品味、多元通路、和文化創意活動平台的整合經營能力及創新經營模式,轉型為一涵蓋書店、畫廊、展演、商場、餐飲、藝文旅館、物流等以文化活動為基底的複合式文創平台,運用「人、活動、空間、商品、服務」為核心元素,成功構建多元的活動、多元的空間、多元的文化,以及多元精采的市民參與。 獨棟Villa Garden風格書店「誠品生活時光板橋三民店」。 相信大家對於誠品書店都不陌生,然而有別於過往位於商業精華地段或百貨購物中心的誠品,誠品於去年開創了社區店「誠品生活時光 eslite me-time」新品牌,將深入全台社區與鄉鎮,成為陪伴居民連結內在力量的朋友;「誠品生活時光 eslite me-time」期待能成為城市社區文化中心,也是大家散步可到、汲取生活靈感放鬆身心靈的地方。 獨棟Villa Garden風格書店「誠品生活時光板橋三民店」。 繼2021年10月,首家社區店「誠品生活時光eslite me-time」內湖瑞光店開幕後,今年7月「誠品生活時光 eslite me-time」2號店在新北市板橋登場。這棟Villa Garden書店,入口處規劃綠意庭院,可放鬆聊天,或看著孩子、寵物玩耍遊戲,一整排的木製階梯座椅提供民眾自在閱讀或發呆休憩;整作以木質窗框設計搭配白色外牆,其中書店內的度假感餐飲空間TEA ROOM設計也令人驚喜! 誠品生活時光日日有新書、週週規畫讀書會、講座或手作體驗。 TEA ROOM設置藤椅、沙發等共65席座位,除了開放式空間也提供半開放式包廂座位,藉由米白色簾幕區隔出獨立的私人用餐區域,並有能望向庭院的大面採光窗景,營造滿滿的度假氛圍,不管是享用咖啡、飲品、餐點或是甜品,能度過悠閒的me time時光。 度假感餐飲空間TEA ROOM。 誠品生活時光也將藝術作品帶入生活,策展空間展出入圍義大利波隆那插畫展畫家阿力金吉兒情感豐沛的油畫創作「去遠方:聖塔菲印象」,將她赴北美旅遊的印象鮮活記錄,系列創作民眾亦可下訂帶回家。「虛擬貨架」串聯誠品線上百萬件書籍及選品,下訂最快隔日即可到店,即時滿足需求。 阿力金吉兒「去遠方:聖塔菲印象」。 「虛擬貨架」串聯誠品線上百萬件書籍及選品。 邀請大家一同走進這棟獨棟Villa Garden書店,在挑高的室內空間中,隨手選取一本好書,於窗邊閱讀區靜心閱讀、享受陽光灑落的愜意。除了日日有新書、週週規劃讀書會、講座或手作體驗,未來將不定期舉辦市集,適合全家大小前來走走。 誠品生活時光 板橋三民店 地址」新北市板橋區三民路一段129號 營業時間」10:00~21:00 資料及圖片提供」誠品 編輯」歐陽青昀

Interior 345

澎湖第三漁港「澎湖車船處交通船馬公候船室」(澎湖南海候船室)作為離島海運的重要一環,是在地人以及旅客來往七美和望安的轉運樞紐。本次改造由交通部航港局與台灣設計研究院共同合作,在藍色公路的計畫之下,承擔起導入美學改造的首發場站,並邀請UPGA瓦建國際設計有限公司、博瀚設計工作室、本質設計顧問有限公司等設計團隊,共同為澎湖南海候船室進行改造。 改造前入口門面。入口意象不明。 改造後入口。明亮感大幅提升。 利用設計重塑候船室之輪廓 2009年興建完成的澎湖南海候船室,完工13年來不曾有較大改變,經過設計團對針對空間、乘船體驗及購票服務流程調查研究後,共列出11處服務痛點,其中包含:指標不清楚、購票資訊零散、排隊動線衝突等問題。 候船室大廳(改造前)。 候船室大廳(改造後)。藉由地面色塊,引領民眾的排隊動線。 團隊透過使用行為分析、梳理分類航班、票務、公告等資訊,決定採用強化電子顯示器與公佈欄,讓原本到處補丁式張貼資訊,不再干擾民眾視覺;同時藉由地面色塊,作為排隊的指引,讓民眾在購票時可直覺找到路線,減少來回走動的機會,更降低動線衝突。 室內的天地壁皆採用白色系,更易於引入窗外海景。 至於建築外觀採用減法設計,將原有的滯水池移除,重新規劃為休憩平台,並將候船室招牌移至明顯位置,而外觀顏色則調整為白色系,用以提升入口的明亮感。室內空間保留原建物挑高及中軸線聚焦的特色,同樣以白色系為主,不僅跳脫以往的陰暗色彩,更可突顯整體空間的溫暖調性。 原售票服務台。缺乏統整,四處張貼資訊。 售票服務台則以澎湖著名的玄武岩作為發想,採用灰色塗裝,除讓售票處更為明顯外,也與純白空間相呼應,此外,亦整合了服務鈴高度、貼附點字標示等,以便於無障礙需求者的使用;廁所增設行李鎖,方便旅客攜帶大件行李時使用。 改造後的售票服務台。以玄武岩為靈感,藉由電子顯示、窗貼、公告欄,讓資訊易於閱讀。 結合優質軟件,增添在地風貌 而國內優質家用品牌NakNak打造出的海廢座椅,是整個候船室裡最重要的亮點之一。椅面建材是從台灣海域蒐集超過7萬個回收寶特瓶(PET),疊起的高度相當於30棟台北101大樓,接著摻入回收蚵殼粉、保麗龍等材料再製,成為循環建材;接近淺木色的色調替空間增添了溫潤度。 利用回收海廢塑膠打造的永續設計座椅。 簡潔俐落的座椅從尺度、弧度、結構設計等面向,均考量人體工學,椅架下方能輕易擺放大型行李,不僅美觀也兼具實用性,簡約的設計讓海廢座椅更加貼近民眾需求,也呈現了在地化特色。 透過顏色和設施,大幅改善廁所的舒適度。 台灣四面環海,永續的海洋政策正是政府努力的目標之一,因此藍色公路十年整體發展規劃更為重要,設研院提出以「Taiwan Hi」為主軸的藍色公路品牌,並針對全台灣不同等級的港口空間進行調查和研究;除南海候船室之外,未來也會將設計延伸應用至船票、航運工具、船舶指標、禮贈品。 夜景中的澎湖南海候船室。 在候船室完工後,當地居民反饋:「買票和窗口動態螢幕資訊顯示,比以前清晰許多,同時排隊路線也較清楚」。透過設計力的改造,不僅扭轉民眾對候船室的傳統印象,更彰顯出設計帶來的影響力。設研院期許透過更多的藍色公路設計,為我國的海洋運輸開創出更多的美學篇章。 資料及圖片提供」台灣設計研究院 編輯」陳映蓁

Interior 345

迎接春夏明媚氣息,Swarovski發表了家飾新品《花園傳説》(Garden Tales),此一系列融合了花之嬌態與瑩透水晶,為生活增添晶彩光芒,讓愛花與愛水晶的人,都能在自宅栽植一座水晶花園,打造迷你仙境。 Garden Tales系列從大自然汲取靈感,每朵水晶花捕捉了花朵的唯美詩意,同時具有水晶永恆璀璨之特質,為現代家居注入清新氣息。花朵造型簡約且多彩,一枝獨秀時能展現各自美態,同時也可以組合成錦簇花團,也能為家居增添生生不息的茂盛景象,同時還有水晶鐘罩、燈座或活動吊飾等款式,能組合出個人鍾愛的風景。此外,每款花朵均有其蘊含的花語意義,適合在特殊節日向心愛之人表達心意,是精緻迷人的贈禮之選。 脫俗芙蓉 紫色芙蓉花是知識與智慧的象徵,Swarovski水晶芙蓉花唯美璀璨,無論單獨擺放、放進水晶鐘罩、旋轉式吊飾,皆能為任何空間增添現代時尚氣息。 迷人馬蹄蘭 優雅的馬蹄蘭是美麗非凡的傳統象徵,而象徵信任、純潔與純真的白色馬蹄蘭,更是婚禮花束常用的品種。配上優美自然的金絲色調花莖,令這件簡而不凡的水晶傑作,時刻綻放動人光芒。 耀眼雛菊 雛菊象徵純真、青春、純潔與信任,細小卻極富魅力。Swarovski水晶雛菊既可放進Garden Tales系列的裝飾花瓶裡,也能掛起成為奪目的擺設,為家居注入陽光朝氣。 醉人含羞草 含羞草的明亮黃調令人想起陽光與戀情,精緻的水晶枝葉配上金絲色調花莖,既能配搭系列的其他水晶花朵,也適合單獨展示。 甜美野草莓 野草莓代表含蓄謙遜,也是誘惑與歡悅的象徵。精雕細琢的切割面配上細節講究的捲蔓,為現代家居增添一絲優雅復古韻味。 豔麗玫瑰 紅玫瑰一向是美麗與完美的化身,更是表達「我愛你」的經典花朵。光芒耀眼的玫瑰在水晶鐘罩內盛放,完美動人,永不凋謝的紅玫瑰更成為不渝愛情的優雅印記! 資料及圖片提供」Swarovski 編輯」Sumile